Rarement cité, et encore moins célébré, Robert Dhéry apparaît pourtant comme un des plus grands noms de la Comédie à la française, ayant fait rire des millions de spectateurs à travers le monde, sur les planches comme au cinéma. Auteur, comédien, metteur en scène, on lui doit plusieurs classiques, tels que Branquignol, Ah ! les belles bacchantes, La Plume de ma tante, La Grosse valse, La Belle Américaine, Allez France !, Le Petit Baigneur… où s’entremêlent les noms de Colette Brosset, Louis de Funès, Jean Lefebvre, Gérard Calvi, Michel Serrault, Jean Carmet, Micheline Dax, Francis Blanche, Robert Rollis, Jacques Legras, Pierre Tornade, Jean Richard, Jacqueline Maillan, Pierre Tchernia… et tant d’autres. Soit, l’instigateur d’un joyeux escadron, qui ne laissait aucune place à la mélancolie : « Moi j’ai envie de faire rire, expliquait Dhéry, mais d’un vrai rire, un rire qui vient du ventre, vous comprenez ? Pas un rire calculé, recherché… Un rire direct. »

À l’occasion du centenaire de sa naissance, retour sur une carrière aussi exceptionnelle qu’admirable.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, retour sur une carrière aussi exceptionnelle qu’admirable.

C’est le 27 avril 1921 que Robert (Léon Henri) Fourrey s’éveille pour la première fois, du côté de la Plaine Saint-Denis, avant de grandir dans une petite commune de l’Yonne, Héry. Et très vite, la personnalité du garçonnet se forge : « Je suis né anormal, indique-t-il dans ses mémoires, avec certainement un chromosome en plus, celui de la rigolade… ! À l’école, le maître abattait son poing sur le pupitre. Silence terrifié de la classe. Je pouffais, parce que j’imaginais l’encre jaillissant de l’encrier retomber sur sa tête et lui faire des moustaches ! » Il assiste un après-midi à une représentation du cirque Fratellini et, plus tard, alors qu’il étudie au Royaume-Uni sur les ordres de son père, en profite pour visionner les films de Charlie Chaplin, Laurel & Hardy, Buster Keaton et Laurence Olivier dans leur langue originelle. L’adolescent est ébloui.

De retour en France, il décide d’apprendre l’art de la comédie. Il passe d’abord par le conservatoire Maubel. Il croise ensuite la route de René Simon, et devient pensionnaire du théâtre des Mathurins. En 1942, Robert Dhéry est reçu au Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique, dont il ressort gratifié d’un deuxième accessit. Conjointement, il rencontre une danseuse, Colette Brosset, et ne tarde pas à tomber sous son charme, tandis que de nouvelles amitiés naissent. Gérard Calvi, homme de musique, se souvient : « Le Conservatoire formait à l’époque des comédiens, des compositeurs et des musiciens (…) C’est à la cantine que j’ai fait la connaissance de Robert Dhéry. Le problème dans le réfectoire était qu’on ne se mélangeait pas : les musiciens mangeaient avec les musiciens, les comédiens avec les comédiens… Robert a alors un jour décrété qu’il existerait désormais une table autour de laquelle seraient réunis des comédiens, des chanteurs, des compositeurs, des acteurs, des musiciens… C’est ainsi que je l’ai rencontré, et nous nous sommes plu immédiatement. Nous partagions le même humour et avions du respect l’un pour l’autre. Tout le monde discutait avec tout le monde, chacun apprenait sur le métier de l’autre et cette table de fraternité devint un lieu très enrichissant, tant au point de vue professionnel que personnel. »

À l’orée des années 1940, Robert Dhéry commence à monter sur les planches (Sylvie et le fantôme d’Alfred Adam, À quoi rêvent les jeunes filles d’Alfred de Musset), tout en s’intéressant, déjà, à la mise en scène (La Monnaie du pape de Michelle Lahaye, en 1946). Dans le même temps, le Septième Art lui soumet quelques contrats. C’est ainsi qu’on l’aperçoit dans Remorques (1941) de Jean Grémillon, puis dans Les Enfants du Paradis (1945) de Marcel Carné ou Les Aventures des Pieds Nickelés (1947) de Marcel Aboulker sous les traits de Filochard. Dhéry fait ses classes, lentement mais sûrement.

Son destin s’amorce véritablement lorsqu’il découvre les Chesterfield, une troupe burlesque fondée par Max Révol. Avec Gilles Margaritis, celle-ci monte un numéro qui fait sensation, La Ford en folie. On en trouve un résumé dans le fascicule Medrano, saison 1951/1952 : « Pierre Tchernia annonçait qu’il avait une Ford T à vendre… tellement facile à conduire que n’importe quel imbécile pouvait y arriver en deux coups de pédale ! L’imbécile, c’était Gilles Margaritis. Il n’était pas encore monté que la voiture se mettait en marche. Un grand cri, et elle s’arrêtait. Puis elle ne voulait pas redémarrer. Le vendeur proposait d’appeler un garagiste… le moteur se mettait à tourner, puis stoppait net. Il fallait alors tourner la manivelle. Le klaxon se mettait à beugler. Une petite tape sur le capot, et la portière voltigeait. On fermait une porte et l’autre s’ouvrait… »

Pour Robert, c’est la révélation : « La force des gags, la simplicité des détails, les situations se brisant à chaque respiration, comme dans un film muet. L’humour à nu. Fantastique. Je me suis dit : la vérité est là ! » Il se choisit un nom d’artiste – Dhéry, en clin d’œil à la ville de son enfance – et intègre les Chesterfollies (l’ancêtre de La Piste aux étoiles) de Margaritis, toujours à Medrano : « Mon vieux rêve, être clown, avait des chances de devenir réalité. »

Afin d’accélérer son ascension, il écrit une pièce, Les Gaufrettes, et promet un « Spectacle croustillant ». Mais la sauce ne prend pas : « Je pensais que cela ferait rigoler les gens, et ça n’a amusé personne, confesse Dhéry. Aucun directeur n’en a voulu. » Sept années de galère, à frapper de porte en porte. Un jour, l’oncle de Colette Brosset l’interpelle : « Toi, tu es un branque ! » Le déclic. Le blase de « Branquignol » est aussitôt adopté, et en 1948 Dhéry crée – avec l’aide de Colette, devenue entretemps son épouse, et de copains rencontrés ici ou là – sa propre troupe. Son ambition est claire : « Dans l’euphorie de l’après-guerre, secouer la poussière par des éclats de rire. Et rendre bien « de chez-nous » un genre réputé comme typiquement américain, le burlesque. » Les Branquignols proposent alors une série de tableaux hautement farfelus, et dotés d’un minimum de textes, car cela ennuie Robert. Autour du chef, sont réunis Colette Brosset, Jean Carmet, Francis Blanche, Christian Duvaleix, Micheline Dax, Robert Destain, Pierrette Rossi… et Gérard Calvi à la musique. Une bande de potes prêts à tout donner. C’est d’ailleurs la condition sine qua non pour intégrer la bande, comme l’explique Dhéry : « C’est pas simple d’être Branquignol. Il faut se livrer à fond tous les soirs. On ne peut pas tricher. Il faut y aller. C’est physique. » Ce qui n’empêche pas l’amusement et le plaisir : « Nous ne pensions à rien qu’à nous faire rire et à faire rire les autres », insiste Carmet.

Le théâtre La Bruyère, qui n’a plus rien à perdre après une série d’échecs (même les critiques ne s’y rendent plus !), leur ouvre ses portes… et, grâce à eux, évite la faillite. Robert Dhéry a pris l’initiative d’offrir des places aux proches des uns et des autres. Il faut que la salle soit pleine : « Jean Carmet me disait : “Je ne vais pas faire rire.” C’était un inquiet, Jean. Si la salle avait été vide, il n’aurait pas fait rire du tout, c’est certain. Ou s’il y avait eu une demie salle, ce n’était vraiment pas gagné. Mais on a bourré dès le départ de cette façon… » Et le show se termine devant une standing ovation de vingt minutes : « Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas, confie Carmet. On avait monté ça avec trois balles, nous n’avions rien. Le jour de la générale, je portais un costume bleu et le nœud papillon que le garçon du café d’à côté m’avait prêté. Les décors, pourtant réduits au minimum, ne rentraient pas dans le théâtre. Nous avons filé le spectacle en plein désespoir. » Et l’aventure prend son envol. Pierre Tchernia rapporte : « Des comédiens qui arrachent les rires, une musique vivante, des gags visuels, des chorégraphies comiques… C’est le bonheur ! » Un bonheur qui se répand. Tout le monde accourt pour assister à cet irrésistible pavé jeté dans la mare du théâtre parisien. Et l’adhésion est unanime, à quelques exceptions près : « À l’époque, notre spectacle était si neuf, témoigne Dhéry, qu’il tombait sur la tête de certains spectateurs comme une coulée de vitriol. L es plus furieux claquaient leur fauteuil et sortaient. Chaque représentation comptait aussi quelques grincheux dont la colère mettait en joie et la salle et… la scène. Un jour, un monsieur tout pâle s’est levé et a crié : « De qui se moque-t-on ici ? » Et Duvaleix a répondu : « De vous… » Tonnerre d’applaudissements. Le monsieur s’est enfui sous les huées… Nous nous réservions le meilleur pour après le spectacle. C’est alors un déchaînement qui durait parfois jusqu’à deux ou trois heures du matin. Pour le plaisir, pour nous seuls – du moins nous nous croyions seuls – nous improvisions un deuxième spectacle plus dingue que le vrai… »

es plus furieux claquaient leur fauteuil et sortaient. Chaque représentation comptait aussi quelques grincheux dont la colère mettait en joie et la salle et… la scène. Un jour, un monsieur tout pâle s’est levé et a crié : « De qui se moque-t-on ici ? » Et Duvaleix a répondu : « De vous… » Tonnerre d’applaudissements. Le monsieur s’est enfui sous les huées… Nous nous réservions le meilleur pour après le spectacle. C’est alors un déchaînement qui durait parfois jusqu’à deux ou trois heures du matin. Pour le plaisir, pour nous seuls – du moins nous nous croyions seuls – nous improvisions un deuxième spectacle plus dingue que le vrai… »

Branquignol

Naturellement, une transposition sur grand écran s’impose. Et celle-ci se concrétise sans tarder. Robert Dhéry greffe son show sur un semblant d’intrigue et en assure la réalisation. Emballé, c’est pesé. Branquignol, dans la veine du spectacle initial, sort le 16 décembre 1949 sur les écrans et, une fois de plus, le public répond présent (plus de deux millions de spectateurs). Ce qui, inévitablement, incite à poursuivre. De fait, Dhéry enchaîne avec deux autres longs-métrages, La Patronne (1949) et Bertrand cœur de lion (1950), mais leur succès s’avère moindre.

Qu’à cela ne tienne, l’apprenti cinéaste s’en retourne sur ses terres d’origine, le théâtre. De nouvelles pièces voient le jour, et la troupe s’agrandit. Un certain de Funès, notamment, les rejoint : « Rue Pigalle, à proximité du théâtre La Bruyère, dans un caveau de jazz, Louis de Funès, qui devait avoir trente-cinq ans environ, jouait du jazz la nuit. La journée, je crois me souvenir qu’il était décorateur de vitrines. C’est au piano que je l’ai vu pour la première fois. À l’époque, Colette Brosset, ma femme, et moi-même travaillions déjà pas mal. Aussi, le soir, nous étions heureux d’aller nous divertir dehors. Dans ce caveau où nous l’avons découvert, de Funès interprétait des airs de jazz, des standards. Peut-être même improvisait-il, par moments… C’était un petit homme alerte qui faisait courir ses mains sur le clavier tout en grimaçant. Il avait le sens du gag, des clowneries. Nous l’avons, de suite, trouvé extraordinaire, et, tout en sirotant nous laissions aller à rire en le regardant. Le reste de la salle restait, somme toute, assez froid. Un jour, sans doute parce qu’il nous reconnaissait, il nous a parlé de ses désirs : « Mon rêve est de jouer la comédie. » Quelque temps après, il est venu nous voir jouer les Branquignols et nous a dit, le soir suivant : « Je voudrais être un de vous. Je sens que vous devriez m’écrire un truc. »

Ah ! les belles bacchantes

En 1952, Robert Dhéry l’invite à participer à Bouboute et Sélection, puis, l’année d’après, lui offre un rôle plus conséquent – et conçu sur-mesure – dans Ah ! les belles bacchantes, celui d’un commissaire de police chargé d’enquêter sur la décence d’un spectacle où se produisent des femmes lascives. L’auteur détaille : « Il s’agit avant tout d’une “parodie du nu.” Amusante comme une parodie, elle nous permet de montrer des tableaux légers et féériques, des numéros de chants et de danses réglées par ma femme Colette Brosset, de façon plus attrayante peut-être que d’habitude, c’est-à-dire coupés de gags et de sketches comiques à la manière de mes Branquignols : Rosine Luguet, Francis Blanche, Gérard Calvi, de Funès et Bussières. »

En 1952, Robert Dhéry l’invite à participer à Bouboute et Sélection, puis, l’année d’après, lui offre un rôle plus conséquent – et conçu sur-mesure – dans Ah ! les belles bacchantes, celui d’un commissaire de police chargé d’enquêter sur la décence d’un spectacle où se produisent des femmes lascives. L’auteur détaille : « Il s’agit avant tout d’une “parodie du nu.” Amusante comme une parodie, elle nous permet de montrer des tableaux légers et féériques, des numéros de chants et de danses réglées par ma femme Colette Brosset, de façon plus attrayante peut-être que d’habitude, c’est-à-dire coupés de gags et de sketches comiques à la manière de mes Branquignols : Rosine Luguet, Francis Blanche, Gérard Calvi, de Funès et Bussières. »

Ah ! les belles bacchantes est censé se jouer trois mois, en été. Mais les acclamations du public sont telles, que la pièce fera salle comble trois saisons durant. 883 représentations en tout ! Un véritable phénomène, qui – encore une fois – ramène nos Branquignols vers le cinéma. Cette fois, Robert Dhéry se charge uniquement de l’adaptation, pas plus. Il ne tient pas à repasser derrière la caméra. Il a assez à faire sur les planches, et, étant donné le sujet, craint d’aboutir à du simple « théâtre filmé. » C’est pourquoi il cède volontiers sa place à Jean Loubignac, plus à même d’assurer techniquement. L’homme est un honnête artisan, à qui l’on doit une dizaine de longs-métrages. Seulement, n’est pas Robert Dhéry qui veut, et Loubignac perd l’essence-même de ce qui a fait le succès de la pièce. Colette Brosset spécifie : « La technique nous gênait beaucoup. On était tellement habitué à notre scène bourrée de monde. Le réalisateur ne voulait pas faire ce que nous faisions au théâtre. Oui, cela nous a vraiment gênés. »

À la sortie du film, les critiques ne cachent pas leur déception. Preuve en est, le papier de Claude Mauriac, pour Le Figaro Littéraire : « J’avais aimé le spectacle de Robert Dhéry d’où a été tirée cette adaptation. Le burlesque s’y manifestait avec désinvolture et fraicheur. La première qualité de la pièce était un rythme qui a disparu du film. Le style de cette troupe s’accommode mal du jeu cinématographique. Le meilleur de ses interprètes, Louis de Funès, perd au cinéma une partie de sa drôlerie. Ses tics l’y desservent ; il manque de sobriété ; les grossissements utiles à la scène apparaissent ici sans objet : bref, il est monotone. » Il n’empêche, 2 629 305 de spectateurs se ruent dans les salles obscures, en dépit de son interdiction au moins de 16 ans.

À la sortie du film, les critiques ne cachent pas leur déception. Preuve en est, le papier de Claude Mauriac, pour Le Figaro Littéraire : « J’avais aimé le spectacle de Robert Dhéry d’où a été tirée cette adaptation. Le burlesque s’y manifestait avec désinvolture et fraicheur. La première qualité de la pièce était un rythme qui a disparu du film. Le style de cette troupe s’accommode mal du jeu cinématographique. Le meilleur de ses interprètes, Louis de Funès, perd au cinéma une partie de sa drôlerie. Ses tics l’y desservent ; il manque de sobriété ; les grossissements utiles à la scène apparaissent ici sans objet : bref, il est monotone. » Il n’empêche, 2 629 305 de spectateurs se ruent dans les salles obscures, en dépit de son interdiction au moins de 16 ans.

À noter que tous n’ont pas vu le « même » long-métrage, celui-ci ayant été exploité sous deux versions : une où les danseuses portent un soutien-gorge, et la seconde où elles n’en ont pas. Lors de la promo, Robert Dhéry en précise la raison : « Les copies « avec » seront distribuées aux villes et aux pays puritains. Les autres « sans soutien-gorge » réservées aux salles dont les habitués sont reconnus moins pudibonds. »

La Belle Américaine

Cette énième parenthèse « cinéma » clôturée, Dhéry invente à nouveau pour le théâtre. Et il enchaîne : Jupon vole (1954), La Plume de ma tante (1955-1960), joué à Londres, ainsi qu’à Broadway où la pièce cumulera plus de deux milliards de recette (!), Pommes à l’anglaise (1957), La Grosse valse (1962)… Rien ne semble pouvoir l’arrêter, si ce n’est, peut-être, un ami. Et pour la bonne cause. Invité à dîner un soir outre-Manche en compagnie de Robert et de Colette, Pierre Tchernia leur fait part, entre la poire et le fromage, d’un futur sujet possible : « Une idée m’est passée par la tête. En allant chez ma mère, à Levallois, j’ai traversé toute cette zone sur laquelle on va construire un grand boulevard périphérique, je suis passé devant une vieille maison miteuse toute noire, le long de laquelle il y avait une superbe voiture américaine blanche. Je me suis dit que ce serait intéressant qu’un des locataires de cette masure fût le possesseur de cette auto. » Les prémices de La Belle Américaine. Dhéry passe la nuit à cogiter, et le lendemain il rattrape Tchernia in extremis à la gare : « Je ne voulais pas que tu repartes à Paris sans t’avoir dit qu’il faut absolument qu’on fasse ce film. » À l’arrivée, ils cosignent le projet ensemble, de l’écriture jusqu’à sa réalisation : « Nous avions tellement travaillé que je ne voulus pas qu’on change une virgule. J’avais prévenu Henri Diamant-Berger (le producteur, ndlr) : « Il faut le faire parfaitement ou j’arrête tout. » Diamant-Berger était un producteur comme on n’en fait plus : nous eûmes tous les moyens de faire ce que nous avions souhaité. » À un détail près : Henri Diamant-Berger refuse la couleur. Trop cher. Il consent néanmoins à ce que la dernière séquence soit tournée avec ce procédé : « On a tellement râlé, déclare Tchernia, qu’on a au moins obtenu ça. Ce qui donne un petit plus au film : quand nos héros triomphent, on passe du noir et banc à la couleur. C’est déjà pas mal. » Pour le reste, Robert Dhéry s’entoure, comme à son habitude, de ses nombreux fidèles, plus divers extras. En résulte une affiche gargantuesque : Colette Brosset, Alfred Adam, Pierre Dac, Michel Serrault, Jacques Fabbri, Bernard Lavalette, Jacques Legras, Christian Marin, Jean Richard, Robert Rollis, Christian Duvaleix, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Guy Grosso, Michel Modo… sans oublier Louis de Funès, à qui l’on confie deux personnages, les frères Viralot (l’un, commissaire, le deuxième, chef du personnel dans une usine).

Cette énième parenthèse « cinéma » clôturée, Dhéry invente à nouveau pour le théâtre. Et il enchaîne : Jupon vole (1954), La Plume de ma tante (1955-1960), joué à Londres, ainsi qu’à Broadway où la pièce cumulera plus de deux milliards de recette (!), Pommes à l’anglaise (1957), La Grosse valse (1962)… Rien ne semble pouvoir l’arrêter, si ce n’est, peut-être, un ami. Et pour la bonne cause. Invité à dîner un soir outre-Manche en compagnie de Robert et de Colette, Pierre Tchernia leur fait part, entre la poire et le fromage, d’un futur sujet possible : « Une idée m’est passée par la tête. En allant chez ma mère, à Levallois, j’ai traversé toute cette zone sur laquelle on va construire un grand boulevard périphérique, je suis passé devant une vieille maison miteuse toute noire, le long de laquelle il y avait une superbe voiture américaine blanche. Je me suis dit que ce serait intéressant qu’un des locataires de cette masure fût le possesseur de cette auto. » Les prémices de La Belle Américaine. Dhéry passe la nuit à cogiter, et le lendemain il rattrape Tchernia in extremis à la gare : « Je ne voulais pas que tu repartes à Paris sans t’avoir dit qu’il faut absolument qu’on fasse ce film. » À l’arrivée, ils cosignent le projet ensemble, de l’écriture jusqu’à sa réalisation : « Nous avions tellement travaillé que je ne voulus pas qu’on change une virgule. J’avais prévenu Henri Diamant-Berger (le producteur, ndlr) : « Il faut le faire parfaitement ou j’arrête tout. » Diamant-Berger était un producteur comme on n’en fait plus : nous eûmes tous les moyens de faire ce que nous avions souhaité. » À un détail près : Henri Diamant-Berger refuse la couleur. Trop cher. Il consent néanmoins à ce que la dernière séquence soit tournée avec ce procédé : « On a tellement râlé, déclare Tchernia, qu’on a au moins obtenu ça. Ce qui donne un petit plus au film : quand nos héros triomphent, on passe du noir et banc à la couleur. C’est déjà pas mal. » Pour le reste, Robert Dhéry s’entoure, comme à son habitude, de ses nombreux fidèles, plus divers extras. En résulte une affiche gargantuesque : Colette Brosset, Alfred Adam, Pierre Dac, Michel Serrault, Jacques Fabbri, Bernard Lavalette, Jacques Legras, Christian Marin, Jean Richard, Robert Rollis, Christian Duvaleix, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Guy Grosso, Michel Modo… sans oublier Louis de Funès, à qui l’on confie deux personnages, les frères Viralot (l’un, commissaire, le deuxième, chef du personnel dans une usine).

Reportage sur le tournage de La Belle Américaine – JT 20h (8 juillet 1961)

Et le long-métrage, initialement titré La Belle auto blanche ou La fierté du quartier, fait un tabac, cumulant 4.151.161 entrées, rien que dans l’hexagone. Un succès inespéré, qui va en inspirer d’autres : « Gérard Oury, le réalisateur du Corniaud et de La Grande vadrouille, me rappelle souvent ce tournage : “La Belle Américaine m’a fait comprendre, dit-il, qu’il faut consacrer beaucoup d’argent aux films comiques pour qu’ils en rapportent.” »

Les critiques applaudissent également :

France Soir : « C’est ce que le cinéma comique français nous a donné de mieux depuis longtemps. »

Paris Presse : « J’ai ri, oui, j’ai ri franchement, sans arrière-pensée. C’est si bon, comme dirait l’autre, c’est si rare. »

L’Aurore : « Un maximum de gags qui ne peuvent qu’enchanter les spectateurs »

Le Parisien libéré : « Une gaieté bien française… Vous pouvez y amener toute votre famille. »

Le Figaro : « On s’esclaffe, on s’amuse, on admire une intelligence de créateur comique. »

Colette Brosset, Robert Dhéry et Gérard Calvi à propos de La Belle Américaine – Discorama (21 octobre 1961)

Allez France !

Plusieurs mois s’écoulent, et Robert Dhéry rappelle Pierre Tchernia : « Il faut que je te voie. J’ai pensé à quelque chose. Ce serait l’histoire d’un Français venu à Londres à l’occasion d’un match de rugby avec une bande de supporters et à qui il arrive… » Tchernia valide aussitôt : « Les Branquignols viennent de passer trois ans loin de Londres. Robert sera heureux d’y revenir. Il sait qu’avec la bizarrerie qui règne dans ce pays si proche et si lointain il y a de quoi faire un film. » Effectivement, il y a de quoi. Ce sera Allez France ! ou les mésaventures d’Henri, qui, à la veille de son mariage, s’envole pour la capitale anglaise, se retrouve chez le dentiste après qu’on lui ait cassé une dent, et revêt le plus innocemment du monde l’uniforme d’un Bobby… L’amorce de folles péripéties !

Plusieurs mois s’écoulent, et Robert Dhéry rappelle Pierre Tchernia : « Il faut que je te voie. J’ai pensé à quelque chose. Ce serait l’histoire d’un Français venu à Londres à l’occasion d’un match de rugby avec une bande de supporters et à qui il arrive… » Tchernia valide aussitôt : « Les Branquignols viennent de passer trois ans loin de Londres. Robert sera heureux d’y revenir. Il sait qu’avec la bizarrerie qui règne dans ce pays si proche et si lointain il y a de quoi faire un film. » Effectivement, il y a de quoi. Ce sera Allez France ! ou les mésaventures d’Henri, qui, à la veille de son mariage, s’envole pour la capitale anglaise, se retrouve chez le dentiste après qu’on lui ait cassé une dent, et revêt le plus innocemment du monde l’uniforme d’un Bobby… L’amorce de folles péripéties !

Un bijou dans le genre burlesque, maladroitement exploité par la suite lors de ses multiples programmations télévisuelles : « Allez France ! est un film que nous aimons bien avec Colette, assure Robert Dhéry. Notre seul regret est de le voir repris par la télévision, en version doublée et en noir et blanc. Ce film est entièrement basé sur l’incompréhension de langue entre ces Français venus pour la première fois à Twickenham, et les Anglais. Avoir traduit les répliques anglaises en français est une absurdité ! Nous avions volontairement fait parler chacun dans sa propre langue et le dialogue restait parfaitement clair. La couleur est également très importante. Nous étions frappés, lorsque nous vivions à Londres, par les couleurs de l’Angleterre : les uniformes rouge et noir des horse-guards, les gazons verts, les fleurs multicolores, les autobus rouges, le ciel gris, les portiers d’hôtel galonnés d’or sont autant de notes essentielles à la vraie compréhension de ce pays. Dans notre film, nous avions très bien réussi à restituer cette ambiance. »

Une partie des prises de vue ont cependant eu lieu en-dehors du pays anglo-saxon : « Il fallait, sujet oblige, filmer un France-Angleterre de rugby à Twickenham, révèle Pierre Tchernia. Or, cette année-là, le match se jouait… à Colombes ! On a donc tourné à Colombes des mêlées et des plans généraux en plongée, de telle façon qu’on n’aperçoive pas les panneaux publicitaires français, puis on a fait des plans d’extérieurs à Twickenham et des plans de supporters tricolores pendant un match Galles-France à Cardiff. On a donné tout ça au monteur, et le merveilleux Albert Jurgenson s’est débrouillé ! »

Tournage de Allez France ! – Au delà de l’écran (19 juillet 1964)

Le Petit Baigneur

Toutefois, Allez France ! déçoit – quelque peu – au box-office (2.612.535 tickets vendus), victime aussi de la tornade « de Funès » qui, cette année-là, loin de la troupe, pulvérise tous les scores avec Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault (7.809.334 entrées) et Fantômas d’André Hunebelle (4.492.419 entrées). Robert Dhéry tente une reformation, et adresse à son ancien complice, désormais vedette, un scénario dans l’esprit de ses œuvres passées, Le Petit Baigneur : « C’est un film comique avant tout, direct, tout simple, profère-t-il. Un comique de premier degré, que tout le monde peut comprendre. Un film pour les enfants, pour tout le monde… Tout le monde devrait pouvoir le voir. Il n’y a pas de gangster… C’est un film normal. » De Funès ne peut qu’adhérer, et accepter, trouvant là en plus un rôle à la hauteur de son génie et de sa démesure : celui d’un patron de chantier naval, Louis-Philippe Fourchaume, se pliant en quatre pour tenter de réengager un de ses anciens employés, André Castagnier, architecte, qu’il a bêtement renvoyé. D’autant que son ultime création, un voilier baptisé Le Petit Baigneur, a été homologuée…

Toutefois, Allez France ! déçoit – quelque peu – au box-office (2.612.535 tickets vendus), victime aussi de la tornade « de Funès » qui, cette année-là, loin de la troupe, pulvérise tous les scores avec Le Gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault (7.809.334 entrées) et Fantômas d’André Hunebelle (4.492.419 entrées). Robert Dhéry tente une reformation, et adresse à son ancien complice, désormais vedette, un scénario dans l’esprit de ses œuvres passées, Le Petit Baigneur : « C’est un film comique avant tout, direct, tout simple, profère-t-il. Un comique de premier degré, que tout le monde peut comprendre. Un film pour les enfants, pour tout le monde… Tout le monde devrait pouvoir le voir. Il n’y a pas de gangster… C’est un film normal. » De Funès ne peut qu’adhérer, et accepter, trouvant là en plus un rôle à la hauteur de son génie et de sa démesure : celui d’un patron de chantier naval, Louis-Philippe Fourchaume, se pliant en quatre pour tenter de réengager un de ses anciens employés, André Castagnier, architecte, qu’il a bêtement renvoyé. D’autant que son ultime création, un voilier baptisé Le Petit Baigneur, a été homologuée…

Assurément, Dhéry s’impose comme un des auteurs fétiches de Louis de Funès. Pourtant, sur le plateau, l’entente n’est pas toujours au rendez-vous : « Louis, caractère de volcan, nous fit voir mille et une éruptions. Il me rappelait Saturnin Fabre quand je débutais. Il ne supportait pas qu’on tourne un plan sans lui. Mais, alors que Saturnin nous blousait avec des dérobades de gentleman-cambrioleur, Louis entrait en transe, piquait des colères à faire exploser l’Himalaya et cassait le matériel. Le bateau qu’il abîme dans le film, c’était pas de la frime. » Il faut dire que de Funès sort du tournage d’Oscar, qui lui a laissé un goût plus qu’amer. Le réalisateur Édouard Molinaro n’a quasiment jamais décroché le moindre sourire face à lui. Et l’acteur a beaucoup de mal à s’en remettre.

Tournage du film Le Petit Baigneur – Provence Actualités (22 novembre 1967)

Mais Dhéry connait parfaitement son camarade. Et il accepte cette ambiance orageuse, pour le bien de son film : « Louis de Funès était un acteur extrêmement consciencieux. C’était un perfectionniste et un inquiet. Il doutait beaucoup, voulait souvent refaire ses prises et avait toujours raison de nous avoir fait recommencer. Louis visionnait tous les rushes ainsi que le font les bons acteurs. On lui demandait son avis. Il le donnait. Son jugement s’avérait bon. Louis jouait vrai, à la perfection, au point d’utiliser du matériel réel, non des accessoires faciles à manier. À un moment, seul en scène avec Louis, je devais me faire traiter de tous les noms par lui. Il avait pour rôle de me suivre en me menaçant avec une pelle. Eh bien, Louis a utilisé une vraie pelle, une pelle énorme, une pelle que certains acteurs auraient refusé de porter. Menaçant, redoutable, de Funès la tournait et la retournait sur ma tête. Dangereusement. C’est lors de cette scène que j’ai également compris combien de Funès avait le génie de l’improvisation. Avec cette lourde pelle, il m’a mené devant un bureau, me disant de prendre mes affaires et de prendre la porte. J’ai ouvert un tube de carton qui traînait là ; ça a fait un bruit sourd. De suite, Louis a dit : ‘’Refais-moi ça !’’ On a pris un autre tube. Les sons mixés ont donné une musique. On a gardé ça dans le film… Louis se servait de tout pour monter la mayonnaise. »

Le public, lui, n’y voit que du feu, et plébiscite massivement ce retour des Branquignols : outre Dhéry et de Funès, Colette Brosset, Pierre Tornade, Robert Rollis, Jacques Legras, Roger Caccia, Gérard Calvi… complètent la distribution. 5.542.755 de spectateurs embarquent à bord de ce Petit Baigneur, et font du long-métrage le quatrième succès de l’année, derrière Le Livre de la jungle (Wolfgang Reitherman, 14.695.741 entrées), Le Gendarme se marie (Jean Girault, 6.828.626) et Le Bon, la brute et le truand (Sergio Leone, 6.319.405 entrées).

Tra-Dhéry des rats (sur le tournage du Petit Baigneur) – Central variétés (17 mars 1968)

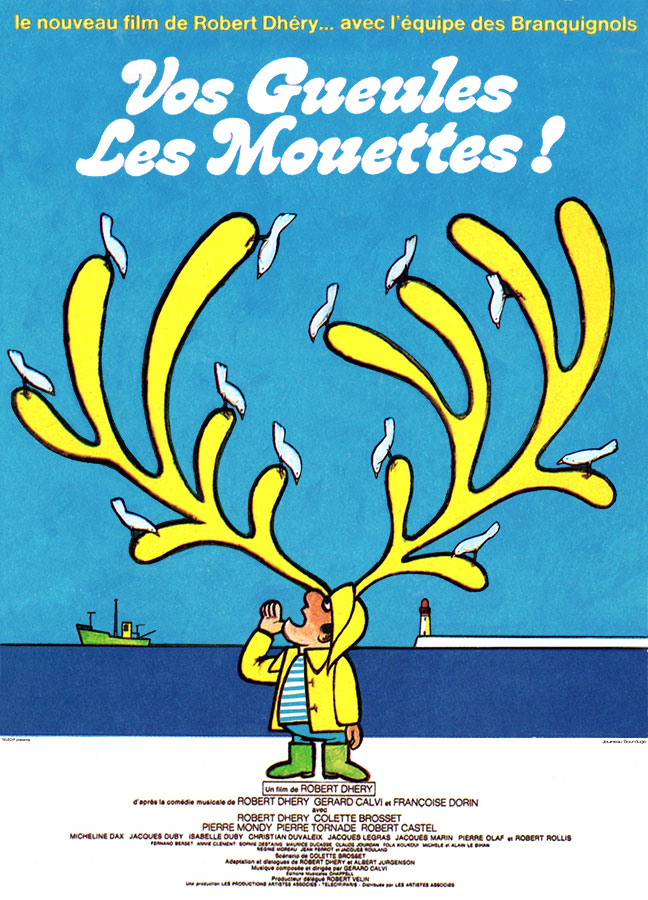

Vos gueules les mouettes

À la fin des années 1960, Robert Dhéry souffle, et profite d’un repos mérité. Tout du moins, en tant qu’auteur. Dorénavant, il se consacre aux autres (Drôle de couple de Neil Simon, Trois hommes sur un cheval de Marcel Moussy au théâtre, On est toujours trop bon avec les femmes de Michel Boisrond au cinéma). En vérité, cela ne dure qu’un instant. Excessivement court. Le 7 avril 1971, il monte au théâtre des Variétés à Paris, avec Calvi et Françoise Dorin, une énième comédie musicale placée sous le signe des Branquignols, Vos gueules, les mouettes ! : « Quand je préparais Le Petit Baigneur, je suis parti en repérages, en quête d’un phare, et je me suis aperçu que c’était absolument intenable, inécoutable le bruit des mouettes, en haut. Les gardiens de phare ne s’en rendent pas comptent, eux, mais nous, ça nous frappe ! Et j’ai pensé à “Vos gueules, les mouettes !”, quelque-chose d’un peu agressif… »

À la fin des années 1960, Robert Dhéry souffle, et profite d’un repos mérité. Tout du moins, en tant qu’auteur. Dorénavant, il se consacre aux autres (Drôle de couple de Neil Simon, Trois hommes sur un cheval de Marcel Moussy au théâtre, On est toujours trop bon avec les femmes de Michel Boisrond au cinéma). En vérité, cela ne dure qu’un instant. Excessivement court. Le 7 avril 1971, il monte au théâtre des Variétés à Paris, avec Calvi et Françoise Dorin, une énième comédie musicale placée sous le signe des Branquignols, Vos gueules, les mouettes ! : « Quand je préparais Le Petit Baigneur, je suis parti en repérages, en quête d’un phare, et je me suis aperçu que c’était absolument intenable, inécoutable le bruit des mouettes, en haut. Les gardiens de phare ne s’en rendent pas comptent, eux, mais nous, ça nous frappe ! Et j’ai pensé à “Vos gueules, les mouettes !”, quelque-chose d’un peu agressif… »

L’intrigue se déroule sur une île bretonne. Des marins-pêcheurs rentrent à l’improviste, pour cause d’avarie de machine, et constatent l’absence de leur épouse respective au sein du domicile conjugal. Pris d’un doute terrible, ils hésitent à repartir. Pour les rassurer, un gardien de phare prend sur lui de surveiller toutes les femmes de l’île avec une longue vue. Or, la première qu’il repère n’est autre que la sienne, justement en compagnie d’un homme. Il décide donc d’arrêter la lumière du phare sur sa maison, pour une surveillance optimale, vingt-quatre heure sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ce qui, sur l’île, et aux alentours, engendre de terribles incidences…

À la base, Robert Dhéry envisage de faire de cette histoire un film. Mais l’amour de la scène l’emporte. Une folie. Car Dhéry conserve une vision extrêmement cinématographique sur ce projet. Ainsi, moult décors (l’intérieur d’une maison, un phare, la cabine d’un bateau, etc.) animent la scène, où l’entièreté d’une île a été reconstituée. Chaque élément bouge, se transforme, et laisse sa place à un autre en permanence. Un travail et une logistique énorme, pour un spectacle humoristique de premier ordre. Et deux ans de bonheur.

Un long-métrage finit par en découler, en 1974, réimaginé par Colette Brosset : « C’est elle qui a eu l’idée du scénario, confirme Robert Dhéry. Sans ça, je ne l’aurais pas fait. Il ne faut pas faire de théâtre filmé. Je me suis déjà fait avoir deux ou trois fois, et je ne veux plus. » Pierre Mondy, héros de cette adaptation libre, interprète le propriétaire d’un bazar, en Bretagne. Et il a dans son magasin un département cinéma, où l’on peut acheter des caméras, appareils photo, etc. À l’occasion d’un concours de court-métrage organisé par l’ORTF, ce propriétaire s’emballe, et se prend en un tour de main pour le « Cecil B. DeMille du coin. »

À l’instar de Ah ! les belles bacchantes, le film ne parvient pas à retranscrire l’exorbitance de la pièce – il n’en conserve d’ailleurs qu’une poignée de scènes. Critiques (« On aime bien les Branquignols, mais leur humour, ici, est passablement lourd et déplacé. » Jacques Siclier, Le Monde) et public (1.045.135 entrées seulement) s’accordent sur ce point. Douloureuse déconvenue. Les adaptations ne sont décidément pas pour Robert Dhéry. Il lui faut se ressaisir. Et c’est ce qu’il compte faire.

En mars 1977, les productions Christian Fechner annoncent en fanfare les retrouvailles entre Robert Dhéry et Louis de Funès. Le projet s’intitule Une Pie dans l’poirier et a été coécrit par Pierre Tchernia. De bon augure. De Funès est censé y incarner un moine souffre-douleur… Hélas, le long-métrage n’aboutira jamais. De Funès l’a tout compte fait décliné. L’ensemble ne lui paraît pas suffisamment abouti : « Chaplin, notre maître à tous, dit-il, peaufinait très longtemps ses histoires. » Robert et Louis resteront malgré tout amis jusqu’au bout : « La dernière fois que Colette Brosset et moi-même l’avons vu, indique Dhéry, c’était à l’occasion de En sourdine… les sardines ! (en 1982, ndlr). Il est mort une semaine après. Il a ri, ri, pendant le spectacle. Il est venu dans la loge, a dit à Colette, bougon, bourru, mais légèrement tendre : « Pour une fois, t’as du rythme ! » Il l’a embrassée en précisant vite : « Ah, je n’aime pas embrasser. » Et cela le faisait rire… »

Pierre Dac rend hommage à Robert Dhéry – L’invité du dimanche (15 décembre 1968)

Après quoi, Robert Dhéry abandonne définitivement la mise en scène cinématographique, et c’est au théâtre – à l’exception d’un rôle sous la direction de Christian de Chalonge (Malevil, 1981) puis de Bertrand Tavernier (La Passion Béatrice, 1988) – qu’il parachève sa carrière : « Le moins que l’on puisse dire, c’est que je suis un cinéaste qui n’encombre pas le marché puisqu’en quinze ans je n’ai réalisé que quatre films ! Je tournerais volontiers davantage, seulement je suis le contraire d’un businessman, et pour monter un film il est préférable d’avoir le sens des affaire. De plus, j’avais beaucoup aimé travailler en collaboration avec Pierre Tchernia, et je regrette que ses multiples activités ne lui aient pas permis de retravailler avec moi par la suite, d’autant que j’aime beaucoup travailler en équipe… En tant qu’acteur, le cinéma ne fait pratiquement jamais appel à moi, car les réalisateurs partent du principe que je peux faire mes films moi-même. Je le regrette car j’adore jouer dans la mise en scène des autres. C’est merveilleux d’être dirigé par quelqu’un ! Quand cela m’arrive, je suis le roi, d’autant plus que tout faire soi-même représente énormément de boulot. Ainsi, un de mes plus grands regrets au cinéma, c’est de ne pas avoir joué dans un film de Jacques Tati car j’adore son univers. »

Louis de Funès à propos des Branquignols – Les rendez-vous du dimanche (4 février 1979)

Dhéry se retire à l’issue des années 1980, prématurément. Son cœur est fragile. Par chance, ses films sont régulièrement programmés à la télévision. On ne l’oublie pas. La Belle Américaine y est même proposé dans une version cent pour cent colorisée. C’est la mode. Et en 1997, d’ardents comédiens rendent hommage aux Branquignols dans un spectacle revisité. Touchant.

Aujourd’hui, il ne subsiste que de rares inconditionnels. L’artiste, décédé le 3 décembre 2004, nous a pourtant laissé en héritage une œuvre aussi décapante que lunaire, cocasse et poétique. Préservons-là. Et qu’honneur lui soit enfin rendu.

par Gilles Botineau

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus :

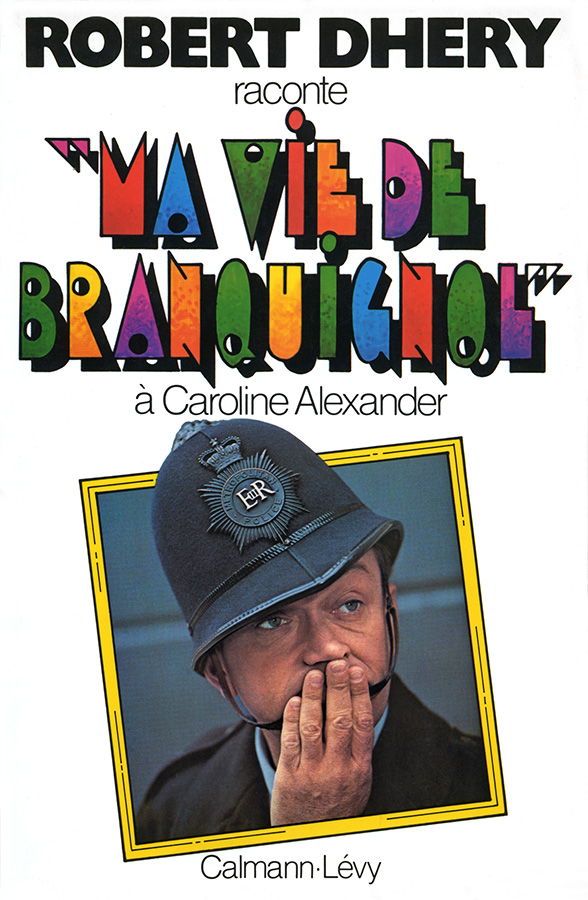

Robert Dhéry raconte “Ma Vie de Branquignol” à Caroline Alexander (Calmann-Lévy, 1978)

Jean Carmet, Ce semblant de journal (Plon, 2001)

Bertrand Dicale, Louis de Funès, Grimaces et gloire (Grasset, 2009)

Brigitte Kernel, Louis de Funès (éditions du Rocher, 2004)

Jean Lefebvre, Mais pourquoi ça n’arrive qu’à moi ? (Michel Lafon, 1984)

Jean-Marc Loubier, Louis de Funès, Le berger des roses (Ramsay cinéma, 1991)

Pierre Tchernia, Magic ciné (Fayard, 2003)

Entretien avec Gérard Calvi par Michael Ponchon (underscore.fr, 2001)

David Dessites, Les dessous de La Belle Américaine (Opening, 2003)

CineComedies

CineComedies