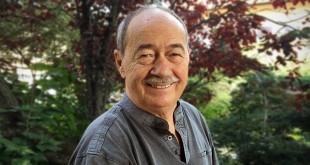

Figure mémorable de notre patrimoine cinématographique et théâtral, Katia Tchenko n’en demeure pas moins infiniment mystérieuse. Artiste prolifique, elle a touché à tout (la comédie, la danse, le chant), côtoyé de nombreux talents à l’univers distinct, et pourtant, on ne sait que très peu de choses sur elle. L’heure est donc venue d’y remédier, et de lui donner enfin pleinement la parole. Rencontre amicale autour d’un café, en plein cœur de Paris.

Katia Tchenko, on résume généralement votre parcours en une série de longs-métrages franchouillards (sans que ce soit péjoratif pour autant), une sitcom culte au possible (Vivement lundi ! avec Bernard Menez), et « un peu » de scène. Ce qui est assez regrettable car, de Jean Girault à Pascal Thomas, en passant par Dino Risi, Peter Sellers, Gérard Oury ou encore Patrick Schulmann, votre carrière est en réalité beaucoup plus riche qu’on ne le pense, rien que sur le plan cinématographique. Et vous commencez fort, puisque c’est vous qui êtes choisie pour illustrer une des plus célèbres affiches du film Fellini Roma, en 1972.

Ça, on en a beaucoup parlé. Il faut dire qu’on voyait cette affiche partout à l’époque. À Cannes, j’étais sur toutes les colonnes, et même grandeur nature devant le Carlton, vous imaginez ? Évidemment, moi, j’étais gênée, j’aurais aimé disparaître comme une petite souris face à ça, car la Terre entière cherchait à savoir qui était cette femme sur l’affiche ! Mais il était hors de question que je le dise. D’autant que, dans le même temps, Sergio Leone m’avait parlé d’un film qu’il préparait, Il était une fois en Amérique, en me promettant un rôle. Seulement, en contrepartie, il ne voulait pas que je fasse l’affiche du Fellini. Dix ans après, il a finalement réalisé son film et, hasard ou pas, il ne m’a pas prise.

Ça, on en a beaucoup parlé. Il faut dire qu’on voyait cette affiche partout à l’époque. À Cannes, j’étais sur toutes les colonnes, et même grandeur nature devant le Carlton, vous imaginez ? Évidemment, moi, j’étais gênée, j’aurais aimé disparaître comme une petite souris face à ça, car la Terre entière cherchait à savoir qui était cette femme sur l’affiche ! Mais il était hors de question que je le dise. D’autant que, dans le même temps, Sergio Leone m’avait parlé d’un film qu’il préparait, Il était une fois en Amérique, en me promettant un rôle. Seulement, en contrepartie, il ne voulait pas que je fasse l’affiche du Fellini. Dix ans après, il a finalement réalisé son film et, hasard ou pas, il ne m’a pas prise.

Quand on voit tous ces noms au générique de votre vie, on s’étonne que vous soyez – parfois – à ce point caricaturée. On devrait au contraire vous célébrer.

Vous savez, je n’ai jamais réellement perçu l’image que – peut-être – je renvoyais. Ça, jamais ! Et puis c’est le lot de beaucoup de comédiens de voir leur carrière caricaturée par certaines personnes. En tout cas, pour ma part, je ne renie rien. Tout ce que j’ai fait, je l’assume. D’ailleurs, on me reconnaît souvent dans la rue grâce à ces rôles populaires que j’ai eu la chance de jouer, et j’en suis ravie. Certains les critiquent, et alors ? Ce qui m’amuse aussi, c’est d’entendre des gens – souvent des jeunes filles – me dire : « Mon père vous adorait, mais ma mère vous détestait… » Par jalousie. C’est formidable, ça. Même si ce n’est pas non plus quelque-chose qui m’obnubile. Mais j’en rigole. Ce que je ne supporte pas, en revanche, c’est la méchanceté. Nanarland, par exemple. Je leur ai écrit. Je suis très en colère contre eux. D’abord, qu’est-ce que ça veut dire « nanar » ? Et puis c’est un mot que je trouve vilain. La sonorité est vraiment horrible.

La notion de « nanar » est effectivement très subjective. En outre, lorsqu’on décortique votre filmographie, on se rend compte qu’il n’y en a pas tant que ça. Et le peu qu’on trouve, même, appartiennent souvent à la quintessence du genre, à l’instar de ce fameux diptyque réalisé par Robert Thomas, Mon Curé chez les nudistes/Mon Curé chez les Thaïlandaises (1982/1983). Ce qui participe grandement au culte de votre personne.

Ce qui m’ennuie, c’est que lorsque j’ai tourné des choses beaucoup plus fortes – ou plus intellectuelle, disons – on en a beaucoup moins parlé. Au théâtre, j’ai joué Shakespeare, Peter Ustinov, Oscar Wilde, Guy de Maupassant, et j’ai parcouru le monde entier en travaillant sur d’importantes productions, chinoises, russes, etc. Mais on ne m’interroge jamais dessus. À croire que seuls comptent ces films où il y a une « plastique. » Qu’est-ce que vous voulez… Il fallait bien que je travaille, aussi. Et puis ça m’a appris le métier. C’est comme ça que ça marche. En travaillant. Ça n’existe pas autrement. Même si à un moment, j’ai eu une overdose de tout ça. À tel point qu’un jour j’ai fini par y mettre un terme. Ça devenait très pénible pour moi. En France, on manque clairement d’imagination. On vous colle rapidement une étiquette, et après c’est terminé. Vous ne pouvez plus en sortir. Et si « par malheur » vous parvenez malgré tout à vous diversifier, les gens sont complètement perdus.

Je me souviens d’un journaliste, une fois, qui m’avait demandé : « Mais alors, vous êtes chanteuse, vous êtes danseuse, ou vous êtes comédienne ? » Je n’en revenais pas qu’on puisse me poser une telle question. Personnellement, je ne fais aucune différence. D’autant que, parfois, tout se mélange. Si un rôle m’amène à chanter, et bien je chante. Je chante et je danse depuis que je suis toute petite. J’ai fait le Conservatoire National Supérieur de Musique, où j’ai obtenu un Premier Prix à l’unanimité. J’ai chanté avec Luis Mariano. J’ai participé à un certain nombre de comédies musicales, dont Vos Gueules les mouettes ! sous la direction de Robert Dhéry… Mais à aucun moment je me suis dit : « Je vais mener une carrière de chanteuse, ou de comédienne, ou de danseuse ! » Je fais. Point. Et lorsque je jouais uniquement la comédie, ce qui m’est évidemment arrivé, je continuais à pratiquer la danse et le chant d’une façon ou d’une autre, parallèlement au reste. C’était pour moi une hygiène quotidienne, un peu comme on se lave les dents. Et puis je crois beaucoup au travail. Tout le reste c’est de la littérature. Le père de Robert Hossein, avec qui j’ai débuté, m’a dit un jour : « Il faut travailler, travailler, travailler. » Ce qui signifie que dans ce métier rien n’est jamais acquis.

Danse folklorique ukrainienne de Katia Tchenko / Télé dimanche – 15 décembre 1968

On ne va pas s’éterniser sur le sujet, mais ces comédies dites légères, quoi qu’on en dise, témoignent aussi d’une époque que beaucoup regrettent, où les choses se faisaient plus simplement et de façon agréable, sans pression aucune. J’imagine qu’au-delà de la question alimentaire et de l’apprentissage de votre métier, vous preniez un certain plaisir à tourner dans ces films. En tout cas, je l’espère.

Cela dépendait avant tout du budget, et du niveau intellectuel du metteur en scène.

Nous sommes d’accord, les rencontres ça compte. Et de ce point de vue-là, vous avez été plutôt gâtée, y compris côté partenaires.

Dans ce genre de films, les metteurs en scène se reposaient généralement sur les comédiens. Il faut donc des bons. Dans On n’est pas sorti de l’auberge (Max Pécas, 1982), je jouais notamment avec Henri Guybet et Jean Lefebvre, que j’ai retrouvé par la suite au théâtre, où nous avons triomphé (Le Bluffeur de Marc Camoletti, 1984). Il y avait aussi Bernadette Lafont. Alors oui, travailler avec des gens comme ça, c’était merveilleux. Et il y en a eu d’autres. Michel Galabru ! Le nombre de films que j’ai pu faire avec lui… Quel comédien ! Et un homme tellement exceptionnel, fin, et si drôle.

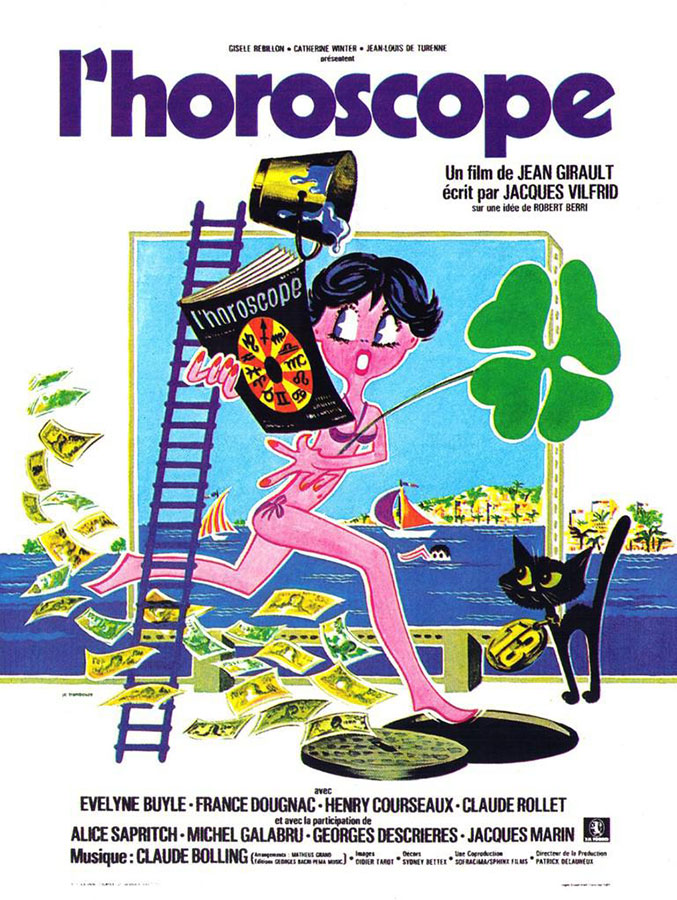

C’est souvent Jean Girault qui vous a réunis avec Galabru : Le Concierge (1973), 2 Grandes filles dans un pyjama (1974), Le Mille-pattes fait des claquettes (1977), L’Horoscope (1978). Un cinéaste dont on ne salue pas suffisamment la carrière. Il ne manquait pourtant pas de talent. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si vous lui avez été si fidèle.

Oui, avec Jean Girault, c’était du sérieux. Il formait avec Jacques Vilfrid un tandem qui fonctionnait remarquablement. Vilfrid écrivait toutes les idées pour ainsi dire, puis Girault en assurait l’adaptation sur le plan technique. Ils étaient complémentaires, et toujours sur la même ligne.

La première fois que Jean Girault vous a engagée, c’est sur Les Charlots font l’Espagne (1972). Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage ? Le contraste entre la sagesse réputée du metteur en scène et la folie de ce jeune groupe alors en pleine explosion n’était-il pas trop marqué ?

Non, ça matchait plutôt bien. Christian Fechner produisait. Chacun était à son aise. Pour ma part, je suis restée un mois là-bas, c’était vraiment formidable. Mais comme nous tournions au beau milieu de l’été, il fallait qu’on se lève très tôt. On commençait les prises de vue dès six heures du matin, et on arrêtait vers treize heures. Après, chacun était libre. Je me souviens d’un certain nombre de parties de tennis… En revanche, la mer était extrêmement polluée. Les baignades étaient donc limitées. Un jour, nous étions sur un bateau, et Phil, le grand mince de la bande, faisait du ski nautique à l’arrière. Après être tombé à l’eau, il en est ressorti tout noir ! Je n’oublierai jamais cette image. Pourtant, c’était le début des années 1970. Comme quoi vous voyez, la pollution, ça ne date pas d’aujourd’hui…

En marge de tous ces soi-disant nanars, vous participez également à de très bons films, unanimement applaudis. Dans le genre de la comédie, je pense par exemple à La Carapate en 1978, avec Pierre Richard et Victor Lanoux, une des dernières belles réussites signée Gérard Oury. Vous y effectuez un striptease d’anthologie, nettement plus « sexe » que celui d’Alice Sapritch dans La Folie des grandeurs, et surtout rocambolesque à souhait.

Là, c’était avant tout une scène de danse pour moi. Comme je vous le disais, je pratique depuis l’âge de quatre ans et, étant aussi comédienne, j’avais par conséquent le bon profil. Bien entendu, tout avait été préalablement conçu par un chorégraphe. Mais cette séquence a tout de même été extrêmement compliquée à réaliser. Nous tournions dehors, par moins cinq degrés, et moi, forcément, étant donné le rôle que j’avais à jouer, j’étais la plupart du temps en petite tenue. En plus, on m’avait mis de la glace dans la bouche, pour m’empêcher de faire de la vapeur. Terrible ! Heureusement, j’avais pris une fiole de vodka avec moi, et entre chaque prise je buvais un shot. Je m’étais également préparé des sandwichs avec du saumon, des choses bien grasses pour tenir. Il n’empêche, ce n’était vraiment pas évident. D’ailleurs, au final, le tournage s’est étalé sur cinq nuits ! Physiquement, ce fut très dur. Mais je ne regrette rien. Il fallait le faire, et je l’ai fait. Puis, outre le fait de devoir respecter la chorégraphie à la lettre, il devait également y avoir une réelle coordination entre mes expressions et les gags qui en découlent (un immense carambolage, ndlr). Je me rappelle de mon soutien-gorge que j’envoie en l’air et qui finit par tomber sur la tête d’un automobiliste. C’est Robert Sussfeld, le directeur de production, que l’on voit à l’image à ce moment-là, car le figurant initialement pressenti n’arrivait pas à faire ce que Gérard Oury souhaitait. Oury, je l’admirais pour son professionnalisme, il était ultra perfectionniste. Et à l’arrivée, le résultat est là.

Il n’y a pas qu’en France qu’on vous sollicite. Les Américains aussi sont tombés sous votre charme. En 1977, tout d’abord, vous apparaissez dans La Coccinelle à Monte-Carlo de Vincent McEveety, puis, trois ans plus tard, vous avez l’immense privilège de tourner aux côtés de Peter Sellers, dans Le Complot diabolique du docteur Fu Manchu. Comment vous êtes-vous retrouvée sur cet incroyable projet ?

Grâce à Margot Capelier (célèbre directrice de casting, ndlr). Grâce à elle, j’ai décroché de très beaux contrats, dont certains avec les Américains. Margot était une femme géniale. Et d’une intelligence… Quoi qu’il en soit, sur Le Complot diabolique du docteur Fu Manchu, je me suis régalée. Des rôles comme ça, évidemment, ça m’amuse. Je jouais en anglais, avec en plus l’accent russe. Je prends beaucoup de plaisir à changer de langue. Malheureusement, Peter Sellers était déjà très atteint par la maladie, et il s’est absenté un long moment pour aller se reposer en Suisse. Mais le film est magnifique.

Plus récemment, vous vous êtes illustrée devant la caméra de Pascal Thomas (Mercredi, folle journée ! sorti en 2001, puis Associés contre le crime en 2012). Encore un auteur de comédies renommé…

Avec Pascal Thomas, tout a commencé en 1999. Cette année-là, j’étais membre du jury au Festival international du film de Moscou, et je me suis battue pour que La Dilettante soit récompensé. J’avais adoré ce film. Les autres membres voulaient surtout récompenser un long-métrage américain, que je trouvais personnellement très mauvais. Je me suis adressée à tous, en russe, en allemand, en italien. J’ai vraiment pris la défense de La Dilettante. Pour moi, avec ce film, Pascal était dans la lignée de Marivaux. Et on sait depuis longtemps que c’est un auteur immense ! Bon, au final, à force de discussion, on a décerné à Catherine Frot le Prix d’interprétation, ce qui était un minimum. Quelques temps après, Pascal Thomas m’a contacté pour me proposer un rôle dans Mercredi, folle journée ! Je correspondais à ce qu’il recherchait, et cela s’est donc fait, en toute simplicité. Sur Associés contre le crime, je devais faire « vieille femme. » Je n’ai aucun problème avec ça, j’assume totalement mon âge. Même si là il y avait aussi du maquillage pour m’enlaidir un maximum… Ce sont d’excellents souvenirs.

Aujourd’hui, on continue de vous voir sur scène comme à l’écran, et ce, avec une certaine régularité. Quelles sont vos attentes désormais, vis-à-vis de ce métier ?

J’aimerais qu’il y ait de jeunes auteurs qui écrivent pour moi. Je n’ai pas l’intention de m’arrêter. Mon plaisir, c’est de jouer, que ce soit à la télévision, au théâtre, ou au cinéma. À condition que ce soit des choses intéressantes, bien sûr, et de qualité, pour continuer à prendre du plaisir. Je le répète, je n’ai aucun regret, j’ai toujours pris du plaisir à faire ce métier, quel que soit le projet sur lequel je me suis retrouvée. Mais si un jour ce plaisir venait à disparaître, alors là, oui, j’arrêterais.

Propos recueillis par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies