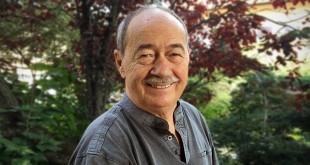

En mars 1995, pour le journal de la Sacem, Vladimir Cosma donne un entretien-fleuve à Stéphane Lerouge, futur créateur de la collection discographique Écoutez le cinéma ! chez Universal Music France. Avec enthousiasme, précision et générosité, le compositeur roumain y détaille comment il a rénové de fond en comble la garde-robe musicale de la comédie à la française, avec en point de départ la complicité inconditionnelle de son père de cinéma, Yves Robert. Morceaux choisis d’une interview avec un créateur qui a emmené très loin, très haut une inspiration joliment “mélancomique”.

[D’un simple clic sur chaque titre suivi d’un *

vous pouvez écouter le(s) thème(s) des films]

Qu’est-ce qui vous a motivé dans la composition musicale pour l’image ?

Dès mon premier film, j’ai réalisé que le cinéma était un formidable moyen d’expression pour un compositeur d’aujourd’hui. Mais je ne suis pas arrivé à la musique de film par amour du septième art. À la base, ma méconnaissance du cinéma est due à deux facteurs : d’abord, je suis né dans une famille où l’on se consacrait en priorité à la musique ; ensuite, dans la Roumanie stalinienne de mon enfance, les films projetés étaient des œuvres de propagande, roumaines ou soviétiques. Pendant que mes camarades de classe fréquentaient les salles obscures, moi, j’allais au concert. Je n’étais pas particulièrement attiré par le cinéma, ça ne m’intéressait pas.  L’unique passion qui me dévorait, c’était la musique. J’étais par exemple débordant d’enthousiasme à l’idée d’écouter un disque de Gerry Mulligan ! En 1968, cinq ans après mon arrivée en France, le cinéma m’a rattrapé. Grâce à l’amitié de Michel Legrand, j’ai rencontré Yves Robert qui m’a demandé d’écrire la musique d’Alexandre le bienheureux*. À ce moment-là, je me suis dit : « Si je dois composer pour le cinéma, il faut absolument que je comble mes lacunes ! » Pendant plusieurs semaines, j’ai donc fréquenté intensivement les salles du quartier latin, en choisissant les films par rapport à leur compositeur. Jean Wiener m’a fait découvrir Jacques Becker, Paul Misraki, Welles et Godard, Nino Rota, Fellini et Visconti… Jusqu’alors, je ne m’étais jamais interrogé sur les rapports entre la musique et l’image. Curieusement, j’ai pris conscience de ce problème en découvrant le cinéma sur le tard, à l’âge de vingt-huit ans. Toutes ces séances de rattrapage m’ont fait aimer le septième art, mais sans me transformer en cinéphile. Aujourd’hui, je ne me considère pas comme un homme de cinéma mais comme un homme de musique œuvrant pour le cinéma.

L’unique passion qui me dévorait, c’était la musique. J’étais par exemple débordant d’enthousiasme à l’idée d’écouter un disque de Gerry Mulligan ! En 1968, cinq ans après mon arrivée en France, le cinéma m’a rattrapé. Grâce à l’amitié de Michel Legrand, j’ai rencontré Yves Robert qui m’a demandé d’écrire la musique d’Alexandre le bienheureux*. À ce moment-là, je me suis dit : « Si je dois composer pour le cinéma, il faut absolument que je comble mes lacunes ! » Pendant plusieurs semaines, j’ai donc fréquenté intensivement les salles du quartier latin, en choisissant les films par rapport à leur compositeur. Jean Wiener m’a fait découvrir Jacques Becker, Paul Misraki, Welles et Godard, Nino Rota, Fellini et Visconti… Jusqu’alors, je ne m’étais jamais interrogé sur les rapports entre la musique et l’image. Curieusement, j’ai pris conscience de ce problème en découvrant le cinéma sur le tard, à l’âge de vingt-huit ans. Toutes ces séances de rattrapage m’ont fait aimer le septième art, mais sans me transformer en cinéphile. Aujourd’hui, je ne me considère pas comme un homme de cinéma mais comme un homme de musique œuvrant pour le cinéma.

L’une de vos théories est que la bonne musique pour l’image doit pouvoir exister indépendamment du film…

Bien sûr ! J’ai toujours eu la volonté de composer une partition qui serve le film, le propos du metteur en scène et qui, en même temps, ait une valeur musicale intrinsèque. Selon moi, quand une musique a besoin d’une image pour exister, elle est fonctionnelle et, par conséquent, d’une portée restreinte. Des musiques de ballet  comme Le Sacre du printemps de Stravinski ou La Valse de Ravel existent et gardent toute leur cohérence sans le ballet. Il n’est pas nécessaire d’avoir devant soi des danseurs pour les apprécier à leur juste valeur. Au cinéma, c’est la même chose. La musique de film doit autant servir la musique que l’image. En Roumanie, j’aimais beaucoup des thèmes de David Raksin, Henry Mancini ou Michel Legrand, sans savoir qu’ils avaient souvent été composés pour des films. Voilà la preuve que la bonne musique de film peut, à l’instar d’un opéra, s’écouter sans son support destinataire. D’ailleurs, quand je suis arrivé en France, je me suis posé la question suivante : comment donner un peu de moi-même, comment apporter une part d’originalité dans un contexte de musique occidentale où beaucoup de choses ont déjà été faites ? Le cinéma m’a donné la réponse : pour lui, j’ai cherché en moi-même une sincérité susceptible de toucher le public. Ceci dit, si le cinéma n’avait pas été là, j’aurais sûrement adopté la même démarche en composant pour d’autres formes de spectacle.

comme Le Sacre du printemps de Stravinski ou La Valse de Ravel existent et gardent toute leur cohérence sans le ballet. Il n’est pas nécessaire d’avoir devant soi des danseurs pour les apprécier à leur juste valeur. Au cinéma, c’est la même chose. La musique de film doit autant servir la musique que l’image. En Roumanie, j’aimais beaucoup des thèmes de David Raksin, Henry Mancini ou Michel Legrand, sans savoir qu’ils avaient souvent été composés pour des films. Voilà la preuve que la bonne musique de film peut, à l’instar d’un opéra, s’écouter sans son support destinataire. D’ailleurs, quand je suis arrivé en France, je me suis posé la question suivante : comment donner un peu de moi-même, comment apporter une part d’originalité dans un contexte de musique occidentale où beaucoup de choses ont déjà été faites ? Le cinéma m’a donné la réponse : pour lui, j’ai cherché en moi-même une sincérité susceptible de toucher le public. Ceci dit, si le cinéma n’avait pas été là, j’aurais sûrement adopté la même démarche en composant pour d’autres formes de spectacle.

Comment avez-vous appliqué cette idée en travaillant sur des comédies à la française ?

À mon avis, la musique doit apporter à la comédie une dimension poétique ; il ne faut pas qu’elle appuie ce que l’on voit déjà à l’image. Les gags doivent être l’affaire des auteurs et du metteur en scène. Pas du compositeur. J’ai toujours évité d’écrire une musique qui souligne mécaniquement les gestes et les effets comiques. Il existe pourtant une tradition de la musique burlesque style Spike Jones où, chaque fois qu’à l’image un personnage se casse la figure, on entend une poire qui fait pouët-pouët ! Cette conception des choses rabaisse le propos du film et la fonction de la musique. De toute façon, il n’existe pas de musique comique. Vous n’êtes pas pris d’un fou rire en écoutant Mozart, Brahms ou Ravel. Je pense que la musique s’adresse plus naturellement au cœur, aux sentiments. Partant de cette idée, ma volonté est de donner aux comédies une coloration inattendue, plutôt que d’accentuer des effets qui se suffisent à eux-mêmes. On rejoint la base de ma démarche : être au service du film tout en composant une musique qui puisse avoir une vie propre.

Cette position n’est-elle pas contradictoire ?

Non, je ne crois pas. D’ailleurs, je ne suis pas le premier compositeur à avoir ce point de vue. De grandes figures comme Henry Mancini, Burt Bacharach ou Ennio Morricone m’ont précédé dans cette voie. Il existe évidemment une autre catégorie de compositeurs considérant que la musique doit habiller le film, s’effacer derrière lui et épouser au  millimètre près chaque détail de l’action. On peut rattacher cette esthétique à des compositeurs hollywoodiens comme Miklós Rózsa, Bernard Herrmann ou Jerry Goldsmith. Ils fonctionnent sur une recherche d’efficacité qui, selon moi, paraît un peu systématique et caricaturale. Dans certaines comédies, pour des séquences de suspenses ou de poursuites, il m’est arrivé d’écrire dans cet esprit là, mais au second degré, sous forme de clin d’œil, de pastiche. Je respecte bien sûr cette tendance de la musique de film, très liée à la grande époque du cinéma américain, même si elle ne correspond pas à mes idées. Je me sens, par exemple, plus proche de Chaplin : dans ses films, la musique possède un esprit général, souvent émouvant, et n’appuie pas forcément chaque gag. Quelle que soit la qualité de ses compositions, Chaplin sait utiliser l’élément musical de façon vraiment originale. Selon le même principe, chez Fellini, les thèmes de Rota installent une atmosphère à caractère populaire, chargée de poésie et d’onirisme. Voilà un peu la mouvance des compositeurs dans laquelle je me situe.

millimètre près chaque détail de l’action. On peut rattacher cette esthétique à des compositeurs hollywoodiens comme Miklós Rózsa, Bernard Herrmann ou Jerry Goldsmith. Ils fonctionnent sur une recherche d’efficacité qui, selon moi, paraît un peu systématique et caricaturale. Dans certaines comédies, pour des séquences de suspenses ou de poursuites, il m’est arrivé d’écrire dans cet esprit là, mais au second degré, sous forme de clin d’œil, de pastiche. Je respecte bien sûr cette tendance de la musique de film, très liée à la grande époque du cinéma américain, même si elle ne correspond pas à mes idées. Je me sens, par exemple, plus proche de Chaplin : dans ses films, la musique possède un esprit général, souvent émouvant, et n’appuie pas forcément chaque gag. Quelle que soit la qualité de ses compositions, Chaplin sait utiliser l’élément musical de façon vraiment originale. Selon le même principe, chez Fellini, les thèmes de Rota installent une atmosphère à caractère populaire, chargée de poésie et d’onirisme. Voilà un peu la mouvance des compositeurs dans laquelle je me situe.

Pensez-vous avoir renouvelé, rafraîchi, décapé l’approche musicale de la comédie ?

Je ne sais pas… En tout cas, je n’ai pas délibérément cherché à m’opposer à une conception antécédente. Si j’ai apporté un regard neuf, si j’ai renouvelé quelque chose, c’était de façon naturelle. Mon unique souci était celui de la qualité musicale. Par exemple, pour échapper aux solutions de facilité, beaucoup de mes thèmes de comédies sont écrits en mineur, mode a priori « triste » : Le Grand Blond avec une chaussure noire*, Le Jouet*, Un éléphant ça trompe énormément*, Les Compères*… Il est plus évident d’écrire une musique optimiste et entraînante en majeur, mais c’est plus subtil de le faire en mineur. Il n’y a là aucune gratuité : cette solution apporte un contrepoint de tendresse, une dimension supplémentaire, celle de l’émotion. L’autre caractéristique de mon travail, c’est une longue recherche sur des timbres instrumentaux.

Justement, quand et comment a débuté cette recherche ? À quel souci correspond-elle ?

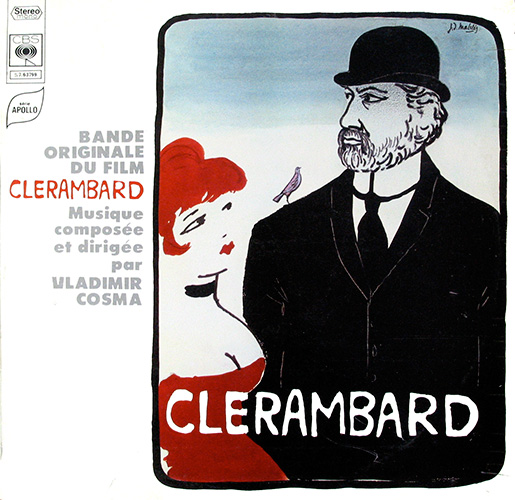

Dès mon tout premier long-métrage, Alexandre le bienheureux*, en 1968, j’ai mis au point un concept très simple : personnaliser le film par un timbre instrumentaI. Yves Robert a réagi avec enthousiasme. Il aimait cette idée d’un instrument soliste qui accompagne le film d’un bout à l’autre, pour lui donner une couleur originale et caractéristique. En plus, pour le spectateur, un thème est plus aisément mémorisable quand il est interprété par un soliste. Dans Alexandre le bienheureux*, ce travail est apparu à l’état embryonnaire avec le Thème du chien*, écrit pour un ocarina basse. Toujours pour Yves Robert, j’ai continué avec Clérambard*, en utilisant notamment des cromornes et des chœurs. Cette démarche a pris forme dans Le Distrait* et Les Malheurs d’Alfred* pour vraiment aboutir avec la flûte de pan du Grand Blond avec une chaussure noire* qui colorait de façon insolite les tribulations de Pierre Richard. À l’intérieur de cette recherche, les partitions peuvent aussi tourner autour d’une famille d’instruments comme dans Nous irons tous au paradis*, où il y a un travail sur cinq saxos, en hommage à Charlie Parker. D’ailleurs, je dois saluer les solistes qui m’ont beaucoup apporté dans la réalisation de cette idée : Gheorghe Zamfir pour Le Grand Blond*, Don Byas pour Alexandre le bienheureux*, Toots Thielemans pour Salut l’artiste*, Chet Baker pour Le Jumeau*, Tony Coe pour Le Bal des casse-pieds*… Ce sont des artistes qui vous offrent leur personnalité, qui vous surprennent, qui vous donnent une joie plus grande que vous l’imaginiez sur papier. D’un seul coup, il y a ce que vous avez écrit, avec un « plus » qui fait prendre au thème sa vraie dimension.

Avez-vous souffert de l’étiquette de « compositeur de comédies » dont on vous a affublé pendant plusieurs années ?

Oui et non. Au départ, j’étais très heureux que l’on fasse appel à moi, que l’on me demande d’écrire de la musique. Pour moi, débarqué de Roumanie, c’était l’accomplissement d’un rêve. J’entrais dans la famille des compositeurs de cinéma. En outre, j’avais la chance de débuter avec Yves Robert, qui est un metteur en scène très sensible à la musique. Ensuite sont venues des personnalités très différentes de la comédie à la française : Gérard Oury, Pascal Thomas, Francis Veber, Claude Zidi… Le succès de leurs films donnait une grande chance à ma musique en la faisant entendre et connaître. Au bout de quelques temps, je me suis aperçu que l’on m’appelait uniquement pour des comédies. Cela prouvait une certaine forme de réussite mais c’était aussi très contraignant dans le travail ! Au fond de moi-même, je rêvais de m’exprimer dans d’autres registres. Mais on ne m’en donnait pas l’occasion. Les décideurs m’avaient catalogué dans un genre qu’ils croyaient être le mien. En plus, composer pour des comédies est un exercice terriblement difficile et exigeant. Surtout dans la mesure où je m’appliquais toujours à trouver des idées orchestrales originales. Le challenge était d’arriver à me renouveler. Par exemple, j’ai mis en musique seize films interprétés par Pierre Richard. À chaque fois, il a fallu trouver une couleur particulière, toujours pour le même acteur, avec le même genre de démarche comique, le même type de personnage, de situations. Dans Le Distrait* et Les Malheurs d’Alfred*, la partition tournait autour de saxos sopranos et sopraninos, dans Je suis timide mais je me soigne*, elle fonctionnait sur l’association flûte chantante / basse chantante, dans La Chèvre*, elle faisait référence au folklore sud-américain… Autrement dit, chaque film a été une vraie gageure.

Aviez-vous l’impression d’être perçu de façon réductrice ?

Vous savez, les intelligentsias ont toujours regardé avec mépris les auteurs et metteurs en scène de comédie. Et, par conséquent, tous les artisans qui œuvrent dans cette direction. Si vous travaillez avec Alain Resnais ou Jean-Luc Godard, vous êtes pris au sérieux. Si vous travaillez sur des films comiques, on vous traite avec indifférence. À une certaine époque, on me faisait souvent des commentaires négatifs sur les films dont je composais la musique. Des amis me disaient : « Dis donc, hier, on a vu ton dernier de Funès ! Quel navet ! Ça n’a strictement aucun intérêt ! » Aujourd’hui, tout le monde est d’accord pour dire que Louis de Funès est un grand acteur absolument irremplaçable. Des films comme Alexandre le bienheureux*, Les Aventures de Rabbi Jacob*, Un éléphant ça trompe énormément* ou Le Père Noël est une ordure* sont désormais considérés comme des classiques de la comédie. Le temps passe, remet les choses à leur place et donne leur légitime importance à des œuvres autrefois sous-estimées.

Vous évoquez Louis de Funès, comédien que vous admiriez en Roumanie dans Ni vu, ni connu ou La Belle Américaine. Comment s’est passée votre rencontre sur Rabbi Jacob ?

Un jour, Gérard Oury m’a appelé d’Orly, où il tournait une partie du film. Il m’a demandé de lui soumettre une musique pour la séquence de la danse, très importante dans le déroulement de l’action.  Mon unique contrainte était de respecter la chorégraphie déjà établie par le groupe Kol Aviv. Oury a apprécié mon travail et m’a aussitôt demandé de lui faire une proposition de thème principal. Quand je le lui ai soumis au piano, il m’a spontanément emmené au studio de Boulogne-Billancourt afin de connaître la réaction de Louis de Funès. Car ce dernier était pianiste et s’intéressait de près à la musique. Voilà comment je me suis retrouvé dans un recoin d’un plateau, au-dessus d’un vieux piano-bastringue, évidemment impressionné face à la vedette de mon adolescence. C’est la seule fois de ma carrière où j’ai du convaincre l’acteur principal, et pas seulement le metteur en scène. De Funès m’a témoigné beaucoup d’enthousiasme, après quoi il est venu chez moi, à Garches, pour bien mettre au point les mouvements de la chorégraphie par rapport à la musique. Professionnellement, il se comportait comme un éternel élève, avec beaucoup de modestie, d’acharnement. Dans la vie, il n’avait rien d’un amuseur, d’un pitre. C’était un monsieur très sérieux, très poli, un peu vieille France, conscient de l’extrême rigueur que

Mon unique contrainte était de respecter la chorégraphie déjà établie par le groupe Kol Aviv. Oury a apprécié mon travail et m’a aussitôt demandé de lui faire une proposition de thème principal. Quand je le lui ai soumis au piano, il m’a spontanément emmené au studio de Boulogne-Billancourt afin de connaître la réaction de Louis de Funès. Car ce dernier était pianiste et s’intéressait de près à la musique. Voilà comment je me suis retrouvé dans un recoin d’un plateau, au-dessus d’un vieux piano-bastringue, évidemment impressionné face à la vedette de mon adolescence. C’est la seule fois de ma carrière où j’ai du convaincre l’acteur principal, et pas seulement le metteur en scène. De Funès m’a témoigné beaucoup d’enthousiasme, après quoi il est venu chez moi, à Garches, pour bien mettre au point les mouvements de la chorégraphie par rapport à la musique. Professionnellement, il se comportait comme un éternel élève, avec beaucoup de modestie, d’acharnement. Dans la vie, il n’avait rien d’un amuseur, d’un pitre. C’était un monsieur très sérieux, très poli, un peu vieille France, conscient de l’extrême rigueur que  nécessite la comédie. Il voulait toujours apprendre, se perfectionner, ne rien laisser au hasard. Devant ses films, certaines personnes pensent que son jeu, ses expressions, ses effets gestuels sont à moitié improvisés. Alors qu’en fait, surtout avec Gérard Oury, il s’agissait du résultat d’un long travail d’invention, de répétition, de mise en place. J’ai eu un choc en le voyant au théâtre en 1975 dans La Valse des toréadors de Jean Anouilh. C’était époustouflant, je n’ai jamais trouvé une présence comparable chez un autre acteur. Car là, vous étiez face à un demi-monstre, demi-fou qui investissait la scène avec une nervosité paroxystique proche du génie.

nécessite la comédie. Il voulait toujours apprendre, se perfectionner, ne rien laisser au hasard. Devant ses films, certaines personnes pensent que son jeu, ses expressions, ses effets gestuels sont à moitié improvisés. Alors qu’en fait, surtout avec Gérard Oury, il s’agissait du résultat d’un long travail d’invention, de répétition, de mise en place. J’ai eu un choc en le voyant au théâtre en 1975 dans La Valse des toréadors de Jean Anouilh. C’était époustouflant, je n’ai jamais trouvé une présence comparable chez un autre acteur. Car là, vous étiez face à un demi-monstre, demi-fou qui investissait la scène avec une nervosité paroxystique proche du génie.

Comment perceviez-vous la musique occidentale durant votre jeunesse ?

J’ai vraiment été nourri par le jazz, par la musique classique mais aussi par les folklores, pas exclusivement occidentaux mais du monde entier. En Roumanie, on vivait en vase clos, à l’ombre du monde occidental. Là-bas, pour beaucoup de compositeurs, le but était d’imiter aussi bien que possible la musique occidentale. Car celle-ci nous parvenait très  difficilement, par miettes, à l’occasion d’un rare disque ayant franchi la frontière ou d’une émission de radio que nous écoutions en cachette. Elle symbolisait la nouveauté, une certaine idée de la musique moderne. Beaucoup de compositeurs écrivaient du jazz ou de la musique post-sérielle sans chercher à apporter leur personnalité. En copiant servilement la musique occidentale, l’objectif suprême était atteint. Une fois arrivé en France, j’ai compris qu’il me fallait adopter la démarche inverse, en laissant s’exprimer ma culture d’origine. Je ne devais pas pasticher mais être moi-même. Au départ, ça n’a pas toujours été facile : dans les années soixante, les directeurs artistiques des maisons de disques françaises obligeaient les orchestrateurs à démarquer des arrangements de variété angle-saxonne. À mon sens, cette volonté de standardisation a un peu tué la personnalité de la chanson française et européenne. C’est pour cette raison que j’ai très peu travaillé dans la variété… Ceci dit, il est évident que mes thèmes sont marqués par une influence roumaine. Ces racines donnent une authenticité, une particularité à ma musique, même quand elle n’est pas ouvertement folklorique, comme dans La Dérobade*, Rabbi Jacob* ou la Promenade sentimentale de Diva*.

difficilement, par miettes, à l’occasion d’un rare disque ayant franchi la frontière ou d’une émission de radio que nous écoutions en cachette. Elle symbolisait la nouveauté, une certaine idée de la musique moderne. Beaucoup de compositeurs écrivaient du jazz ou de la musique post-sérielle sans chercher à apporter leur personnalité. En copiant servilement la musique occidentale, l’objectif suprême était atteint. Une fois arrivé en France, j’ai compris qu’il me fallait adopter la démarche inverse, en laissant s’exprimer ma culture d’origine. Je ne devais pas pasticher mais être moi-même. Au départ, ça n’a pas toujours été facile : dans les années soixante, les directeurs artistiques des maisons de disques françaises obligeaient les orchestrateurs à démarquer des arrangements de variété angle-saxonne. À mon sens, cette volonté de standardisation a un peu tué la personnalité de la chanson française et européenne. C’est pour cette raison que j’ai très peu travaillé dans la variété… Ceci dit, il est évident que mes thèmes sont marqués par une influence roumaine. Ces racines donnent une authenticité, une particularité à ma musique, même quand elle n’est pas ouvertement folklorique, comme dans La Dérobade*, Rabbi Jacob* ou la Promenade sentimentale de Diva*.

Vous aimez d’ailleurs utiliser le folklore en contrepoint…

En fait, ça m’intéresse aussi d’avoir recours au folklore pour étonner, pour surprendre. J’évite de le plaquer de façon trop évidente. Mettre une mandoline sur des images de Venise, c’est le comble de la convention ! Au contraire, dans Le Grand Blond*, la couleur folklorique roumaine, flûte de pan et cymbalum à l’appui, vient totalement en contrepoint des situations burlesques. Dans Cuisine et dépendances*, j’ai élaboré une partition d’inspiration flamenco, à priori décalée par rapport au sujet du film. En définitive, elle lui donne un côté festif, une violence inattendue. Malgré tout, il ne faut pas transformer cette idée de contrepoint folklorique en méthode absolue et définitive. Car si un concept original est appliqué de façon systématique, il devient à son tour conventionnel.

Yves Robert est votre père de cinéma. Avec lui, vous totalisez quatorze longs-métrages, d’Alexandre le Bienheureux à Montparnasse-Pondichéry. Comment définiriez-vous votre collaboration ?

Yves Robert est la première personne qui m’a donné la possibilité de faire de la musique de film. Il a été mon premier metteur en scène. C’est aussi le réalisateur dont j’ai fait ensuite tous les films. Cette collaboration m’a complètement épanoui. Yves est un amateur de musique, il l’aime énormément et sait l’utiliser. C’est quelqu’un qui vous guide dans votre travail mais qui ne vous brime pas. Il vous donne des indications sans vous enfermer dans un carcan. Il est ouvert à toutes les suggestions. Tout en vous en apportant lui aussi. En plus, Yves fait un cinéma populaire, mais pas de manière mercantile. Sa démarche n’est pas de gagner de l’argent à tout prix. Il ne fait pas de films pour faire des entrées, il fait des entrées car les sujets qu’il traite touchent les gens. Ses films sont tous de vrais films d’auteur. Comme il ne réalise pas sur commande, tout ce qu’il met en scène lui ressemble et contient des éléments personnels. Il est vraiment honnête et sincère dans ce qu’il fait. Quand j’écris de la musique pour lui, l’approche est toujours artistique. Les questions que nous nous posons ne tiennent pas compte du marketing. Souvent, on rencontre le public et on fait de grands succès.

Outre Yves Robert, vous menez un travail sur la longueur avec des cinéastes comme Francis Veber, Gérard Oury, Claude Pinoteau, Pascal Thomas, Claude Zidi, Édouard Molinaro… La fidélité stimule-t-elle la créativité ?

Les grandes réussites musicales sont plus le fruit d’une collaboration assidue que du hasard et des rencontres ponctuelles. Souvent, quand on fait la connaissance d’un metteur en scène, on essaye de l’épater, de lui montrer ce que l’on sait faire. D’autre part, on évite de prendre des risques. On ne sait pas trop  ce qu’il veut, ce qu’il n’aime pas, on le connaît mal. Inversement, face à quelqu’un avec qui on travaille sur une longue durée, on est complètement ouvert, on continue une œuvre, on essaye de l’aboutir. Il se crée des liens de complicité et de solidarité. C’est certainement plus difficile car, à chaque fois, vous devez essayer de vous surpasser. Plus vous rencontrez la même personne, plus vous devez déployer d’efforts pour la surprendre et faire mieux que la fois précédente. Car il est bien sûr plus facile d’impressionner un metteur en scène à l’occasion d’une première rencontre qu’au bout de cinq films en commun.

ce qu’il veut, ce qu’il n’aime pas, on le connaît mal. Inversement, face à quelqu’un avec qui on travaille sur une longue durée, on est complètement ouvert, on continue une œuvre, on essaye de l’aboutir. Il se crée des liens de complicité et de solidarité. C’est certainement plus difficile car, à chaque fois, vous devez essayer de vous surpasser. Plus vous rencontrez la même personne, plus vous devez déployer d’efforts pour la surprendre et faire mieux que la fois précédente. Car il est bien sûr plus facile d’impressionner un metteur en scène à l’occasion d’une première rencontre qu’au bout de cinq films en commun.

On a l’impression que vous abordez chaque film de façon très rigoureuse, comme s’il s’agissait d’une équation mathématique dont il fallait trouver la solution…

Ce n’est pas un hasard si, dès mon enfance, j’ai toujours adoré les mathématiques. C’est une matière qui me passionnait. Et qui n’est d’ailleurs pas très éloignée de la musique. Les compositeurs sont des artistes qui ont besoin d’un esprit logique et d’un grand pragmatisme pour se plier aux contraintes imposées par l’écriture musicale. Il y a parfois plus de calcul strict que de poésie dans la  construction. Effectivement, face à chaque film, je suis un peu comme devant un problème mathématique. En plus de l’inspiration, il y a souvent toute une série de paramètres dont il faut tenir compte. Au moment d’écrire La Boum*, n’ayant jamais fréquenté les discothèques ni été un amateur de rock anglo-saxon, j’ai été obligé de mener une étude scientifique sur les musiques de danse des vingt dernières années, en analysant les tempos, les schémas harmoniques, l’utilisation des chanteurs, les instruments solistes, le contenu des textes… À la suite de cette analyse très rigoureuse, j’ai laissé venir mes idées personnelles, mais sans jamais oublier certains ingrédients basiques et indispensables… La Boum* est donc une musique dans laquelle l’inspiration est aussi importante que l’analyse et la rigueur mathématique. D’ailleurs, il y a quelque semaines, un journaliste est venu me voir pour une interview un peu insolite. Il m’a fait écouter des musiques de films de confrères en me demandant : « Qu’auriez-vous écrit à leur place ? » Je n’ai pas pu lui donner de véritables réponses. Car pour répondre sérieusement à cette question, il faut avoir soi-même réfléchi pendant plusieurs semaines. Chaque film pose une problématique à laquelle il faut trouver une solution. Parfois, je prends moins de temps pour composer une musique que pour en trouver le concept. J’ai écrit la partition de Cuisine et dépendances* en quatre jours… mais après trois semaines de réflexion pour arriver à l’idée de flamenco. Il m’est donc impossible de dire spontanément ce que j’aurais fait sur La Panthère rose à la place d’Henry Mancini. Ou alors on me projette le film sans musique et on me laisse un mois pour développer des idées, les faire mûrir et, au bout du compte, composer une partition qui, elle, sera une vraie réponse à la question posée.

construction. Effectivement, face à chaque film, je suis un peu comme devant un problème mathématique. En plus de l’inspiration, il y a souvent toute une série de paramètres dont il faut tenir compte. Au moment d’écrire La Boum*, n’ayant jamais fréquenté les discothèques ni été un amateur de rock anglo-saxon, j’ai été obligé de mener une étude scientifique sur les musiques de danse des vingt dernières années, en analysant les tempos, les schémas harmoniques, l’utilisation des chanteurs, les instruments solistes, le contenu des textes… À la suite de cette analyse très rigoureuse, j’ai laissé venir mes idées personnelles, mais sans jamais oublier certains ingrédients basiques et indispensables… La Boum* est donc une musique dans laquelle l’inspiration est aussi importante que l’analyse et la rigueur mathématique. D’ailleurs, il y a quelque semaines, un journaliste est venu me voir pour une interview un peu insolite. Il m’a fait écouter des musiques de films de confrères en me demandant : « Qu’auriez-vous écrit à leur place ? » Je n’ai pas pu lui donner de véritables réponses. Car pour répondre sérieusement à cette question, il faut avoir soi-même réfléchi pendant plusieurs semaines. Chaque film pose une problématique à laquelle il faut trouver une solution. Parfois, je prends moins de temps pour composer une musique que pour en trouver le concept. J’ai écrit la partition de Cuisine et dépendances* en quatre jours… mais après trois semaines de réflexion pour arriver à l’idée de flamenco. Il m’est donc impossible de dire spontanément ce que j’aurais fait sur La Panthère rose à la place d’Henry Mancini. Ou alors on me projette le film sans musique et on me laisse un mois pour développer des idées, les faire mûrir et, au bout du compte, composer une partition qui, elle, sera une vraie réponse à la question posée.

Quand on parcourt votre filmographie, on a le sentiment que vos grands succès commerciaux dissimulent des films plus fragiles, à risque…

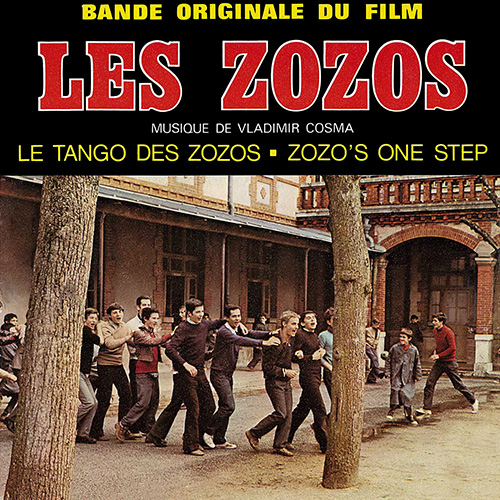

C’est vrai. On oublie souvent que j’ai écrit la musique d’un grand nombre de premiers films. La plupart d’entre eux se sont avérés être de grandes réussites alors qu’à l’origine, rien ne le laissait présager. Prenons le cas du Distrait* : le film était écrit, réalisé et interprété par un parfait inconnu, Pierre Richard, qui allait imposer avec succès un nouveau type de personnage comique. Mais au départ, c’était loin d’être gagné d’avance. Idem pour Pascal Thomas, un metteur en scène débutant qui me demande de travailler sur son premier long-métrage, une chronique sur des lycéens de Montargis, avec des comédiens non-professionnels. Le film en question, Les Zozos*, étonne par la fraîcheur et le naturel de son ton et, contre toute attente, obtient un vrai succès populaire. Et je ne vous dirai rien sur Diva* qui, lui aussi, était un premier film auquel personne ne croyait… J’ai également pris des risques en travaillant sur Le Bal*, en composant la musique d’une série de films de Jean-Pierre Mocky, en signant les partitions des premières œuvres de Michel Berny, Georges Wilson, Francis Veber.

À votre avis, quel regard porte-t-on aujourd’hui sur vous ?

Je ne me suis jamais préoccupé de mon image ! À mes débuts, elle a eu du mal à s’imposer. On me confondait avec Joseph Kosma, on portait mes musiques à son crédit ou, dans le meilleur des cas, on pensait que j’étais son fils ou son neveu. Je me suis rendu compte que les choses avaient évolué le soir où, à la télévision, une speakerine a annoncé : « Nous allons voir maintenant Les Enfants du paradis, le chef-d’œuvre de Marcel Carné, avec Arletty, Jean-Louis Barrault… et l’inoubliable musique de Vladimir Cosma ! » Ce jour-là, j’ai réalisé que je m’étais fait un prénom et que j’avais sans doute un avenir dans la musique de film.

Propos recueillis par Stéphane Lerouge

Paris, mars 1995

CineComedies

CineComedies