Né le 6 juillet 1933 (ou plutôt 1929), Jean-Pierre Mocky nous a quittés le 8 août 2019, à l’âge de 86 ans – 90, donc. Survol d’une carrière unique en compagnie du regretté Roi des bricoleurs de la comédie hexagonale.

Comédien, scénariste et réalisateur, on lui doit quelques titres phares de la comédie à la française, où se sont illustrés bon nombre d’artistes parmi les plus représentatifs du genre : Michel Serrault, Jean Poiret, Francis Blanche, Fernandel, Claude Rich, Michel Galabru, Michel Simon, Jacqueline Maillan, Michel Blanc, Jacques Villeret, Dominique Lavanant, Victor Lanoux, Jacques Dutronc, Michael Lonsdale, etc.

Comédien, scénariste et réalisateur, on lui doit quelques titres phares de la comédie à la française, où se sont illustrés bon nombre d’artistes parmi les plus représentatifs du genre : Michel Serrault, Jean Poiret, Francis Blanche, Fernandel, Claude Rich, Michel Galabru, Michel Simon, Jacqueline Maillan, Michel Blanc, Jacques Villeret, Dominique Lavanant, Victor Lanoux, Jacques Dutronc, Michael Lonsdale, etc.

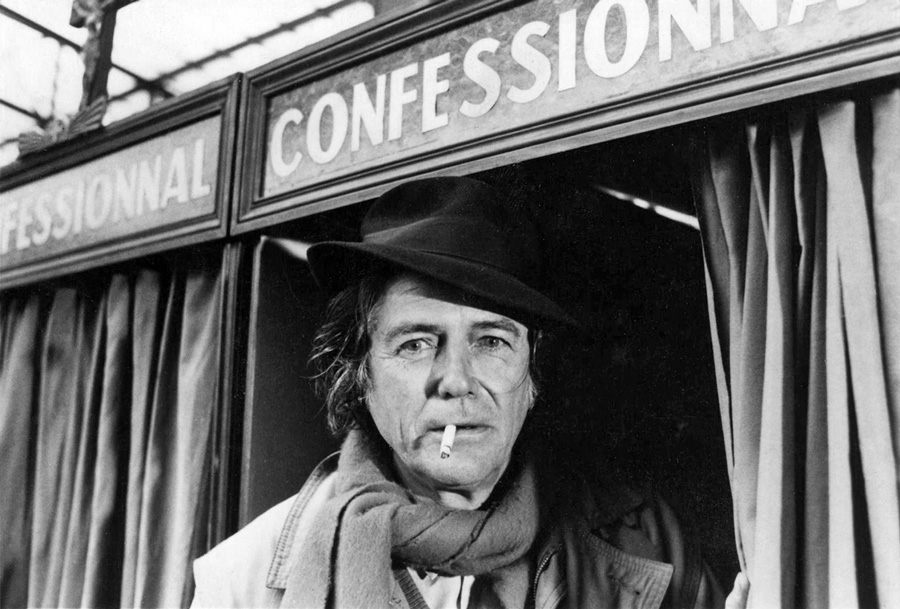

Artiste inclassable, à la fois iconoclaste, inventif, anarchiste, subversif, franc-tireur, provocateur, libertaire, fantasque, caustique, loufoque, prolifique, et bien plus encore, Jean-Pierre Mocky a réalisé près de 70 long-métrages entre 1959 et 2019 (le dernier en date, Tous flics !, sortira en 2020), passant d’un genre à l’autre avec la même aisance.

Né d’une famille polonaise, Jean-Paul Adam Mokiejewski arrive à Paris à la Libération. Après quelques petits jobs, il obtient un poste de figurant dans Les Visiteurs du soir (1942) de Marcel Carné puis, après plusieurs petits rôles, décroche son premier rôle d’envergure dans Le Paradis des pilotes perdus (1949) de Georges Lampin.

Après avoir effectué quelques stages en Italie auprès de Federico Fellini (La Strada) et Luchino Visconti (Senso), il écrit son premier film La Tête contre les murs, mais le producteur préfère confier la réalisation à Georges Franju. Mocky ne se laisse pas abattre pour autant et, dès l’année suivante, parvient à signer la mise en scène d’un nouveau sujet, Les Dragueurs (1959), avec Anouk Aimée et Charles Aznavour. Jean-Paul Belmondo est aussi envisagé par le réalisateur mais la production lui impose finalement Jacques Charrier. À l’arrivée, l’œuvre connait un succès certain, si bien que, du haut de ses 26 ans, Jean-Pierre Mocky apparaît déjà comme un réalisateur prometteur : « Je suis arrivé à un moment où il y avait une pléiade de très bons comédiens en France : Gérard Philipe, Daniel Gélin, Serge Reggiani, François Périer… Moi, j’étais dans la catégorie de Gérard Philipe. Sauf qu’on ne me donnait pas de rôles, on les donnait à Philipe ! Et c’est comme ça que j’ai pris la décision de me faire tourner moi-même. C’est ce qu’ont fait Jacques Tati et Sylvester Stallone ! »*

Après avoir effectué quelques stages en Italie auprès de Federico Fellini (La Strada) et Luchino Visconti (Senso), il écrit son premier film La Tête contre les murs, mais le producteur préfère confier la réalisation à Georges Franju. Mocky ne se laisse pas abattre pour autant et, dès l’année suivante, parvient à signer la mise en scène d’un nouveau sujet, Les Dragueurs (1959), avec Anouk Aimée et Charles Aznavour. Jean-Paul Belmondo est aussi envisagé par le réalisateur mais la production lui impose finalement Jacques Charrier. À l’arrivée, l’œuvre connait un succès certain, si bien que, du haut de ses 26 ans, Jean-Pierre Mocky apparaît déjà comme un réalisateur prometteur : « Je suis arrivé à un moment où il y avait une pléiade de très bons comédiens en France : Gérard Philipe, Daniel Gélin, Serge Reggiani, François Périer… Moi, j’étais dans la catégorie de Gérard Philipe. Sauf qu’on ne me donnait pas de rôles, on les donnait à Philipe ! Et c’est comme ça que j’ai pris la décision de me faire tourner moi-même. C’est ce qu’ont fait Jacques Tati et Sylvester Stallone ! »*

Réalisé en 1962, Snobs réunit Francis Blanche, Michaël Lonsdale, Pierre Dac, Jacques Dufilho et Noël Roquevert. Inspiré par une chronique d’un journal anglais de l’époque qui crucifiait tous les BCBG britanniques, Mocky décide de filmer l’ascension de quatre directeurs d’une petite compagnie laitière qui briguent le poste de directeur général, dressant un portrait au vitriol de différents caractères du snobisme français. Dans cette comédie corrosive truffée de gags délirants, le cinéaste montre que, finalement, tout le monde peut être snob. Mal accueilli à sa sortie, le film sera réhabilité quinze ans plus tard.

Réalisé en 1962, Snobs réunit Francis Blanche, Michaël Lonsdale, Pierre Dac, Jacques Dufilho et Noël Roquevert. Inspiré par une chronique d’un journal anglais de l’époque qui crucifiait tous les BCBG britanniques, Mocky décide de filmer l’ascension de quatre directeurs d’une petite compagnie laitière qui briguent le poste de directeur général, dressant un portrait au vitriol de différents caractères du snobisme français. Dans cette comédie corrosive truffée de gags délirants, le cinéaste montre que, finalement, tout le monde peut être snob. Mal accueilli à sa sortie, le film sera réhabilité quinze ans plus tard.

Les années Bourvil

En 1963, Jean-Pierre Mocky signe une de ses plus grandes réussites, Un drôle de paroissien, soutenu par le talent d’un Bourvil alors au sommet de son art. Le cinéaste raconte : « Un jour, Claude Autant-Lara m’appelle et me dit : « il paraît que tu veux faire un film comique. J’ai lu un livre qui est pas mal, c’est l’histoire d’un type qui pille des troncs. Le bouquin s’appelle Deo gratias. Tu devrais le lire. Moi, je ne peux pas le faire parce que les catholiques vont me tomber dessus. Fais-le, toi ! ». Peu de temps après, je rencontre Louis de Funès qui me dit : « Je veux faire un film avec toi ». Je lui ai dit : « Tu es un personnage méchant, donc tu vas faire le policier, mais qui va jouer le rôle du pilleur de troncs ? » Il me répond : « demande à Bourvil ! » Pour moi, Bourvil représente le Français moyen type, et comme je fais des histoires qui sortent un peu de l’ordinaire, il me fallait un acteur comique auquel le public pouvait s’identifier. Bourvil est un comique humain. Je vais donc voir le comédien un midi avec mon scénario. Une heure plus tard, Bourvil me téléphone et me dit : « Je le fais », et accepte d’être en participation pour m’aider à monter le projet. J’appelle Fufu et lui dis que Bourvil a accepté. « Et toi, tu acceptes ? ». Il répond « oui ». Mais de Funès avait un agent intraitable qui avait demandé une somme tellement énorme que mon producteur Henri Diamant-Berger a refusé de suivre et j’ai pris Francis Blanche et Jean Poiret. C’est ainsi que je n’ai jamais fait de film avec Louis de Funès. J’aurais dû normalement être le premier à réunir Bourvil et de Funès. »

En 1963, Jean-Pierre Mocky signe une de ses plus grandes réussites, Un drôle de paroissien, soutenu par le talent d’un Bourvil alors au sommet de son art. Le cinéaste raconte : « Un jour, Claude Autant-Lara m’appelle et me dit : « il paraît que tu veux faire un film comique. J’ai lu un livre qui est pas mal, c’est l’histoire d’un type qui pille des troncs. Le bouquin s’appelle Deo gratias. Tu devrais le lire. Moi, je ne peux pas le faire parce que les catholiques vont me tomber dessus. Fais-le, toi ! ». Peu de temps après, je rencontre Louis de Funès qui me dit : « Je veux faire un film avec toi ». Je lui ai dit : « Tu es un personnage méchant, donc tu vas faire le policier, mais qui va jouer le rôle du pilleur de troncs ? » Il me répond : « demande à Bourvil ! » Pour moi, Bourvil représente le Français moyen type, et comme je fais des histoires qui sortent un peu de l’ordinaire, il me fallait un acteur comique auquel le public pouvait s’identifier. Bourvil est un comique humain. Je vais donc voir le comédien un midi avec mon scénario. Une heure plus tard, Bourvil me téléphone et me dit : « Je le fais », et accepte d’être en participation pour m’aider à monter le projet. J’appelle Fufu et lui dis que Bourvil a accepté. « Et toi, tu acceptes ? ». Il répond « oui ». Mais de Funès avait un agent intraitable qui avait demandé une somme tellement énorme que mon producteur Henri Diamant-Berger a refusé de suivre et j’ai pris Francis Blanche et Jean Poiret. C’est ainsi que je n’ai jamais fait de film avec Louis de Funès. J’aurais dû normalement être le premier à réunir Bourvil et de Funès. »

L’histoire d’Un drôle de paroissien est celle de Georges Lachesnaye, aristocrate désargenté qui, parce qu’il refuse de travailler, décide de piller méthodiquement les troncs des églises pour subvenir à ses besoins, se livrant à un subtil jeu de cache-cache avec la police. À noter que le rôle avait été proposé à Fernandel, lequel refusa, coincé par l’image du gentil Don Camillo. À la fois farce et satire, le film marque le début d’une belle et longue collaboration entre l’acteur et le metteur en scène. « La relation que j’ai eue avec Bourvil a été la plus fructueuse et chaleureuse de ma vie. »

Durant ces années 1960, Jean-Pierre Mocky poursuit dans la veine comique avec des titres tels que Les Vierges (1963), La Grande frousse (1964 – retitré La Cité de l’indicible peur en 1972) avec Bourvil où Mocky s’essaie à la comédie fantastique, La Bourse et la vie (1964), film mal-aimé du réalisateur (et toujours inédit à ce jour en DVD) avec Fernandel.

Après l’échec de La Grande frousse et de La Bourse et la vie, et alors qu’il vient de divorcer de sa première femme après une longue bataille juridique, Jean-Pierre Mocky décide de s’inspirer de cette mésaventure personnelle pour son prochain film, Les Compagnons de la Marguerite (1967). Il invente l’histoire de Jean-Louis Matouzec, un déçu de la vie conjugale dont l’épouse est constamment hypnotisée par les images de son poste de télévision, comme un avant-goût de La Grande Lessive (!). Cet idéaliste un brin mondain décide de falsifier son registre d’état civil et se retrouve aussitôt divorcé, sans passer par la case juge et avocats. « C’est une histoire vécue puisque l’âge indiqué sur mes papiers n’est pas mon véritable âge, raconte le cinéaste. En 1940, craignant les persécutions contre les juifs, mon parrain a fait falsifier mon état civil afin que je puisse prendre un bateau pour l’Algérie. » Critiquant le mariage, la police et la justice, le cinéaste met en scène une joyeuse bande de révolutionnaires qui font voler en éclats les institutions. « J’ai fait un film absurde, mais qui marche très fort auprès des gens, car ça les amuse de penser qu’il est peut-être possible de changer de conjoint sans divorcer. »

En 1968, Il se réconcilie avec Bourvil, avec qui il est en froid depuis l’échec de La Grande frousse et travaille avec le comédien sur un projet intitulé Le Tube. Le long-métrage s’appuie sur un fait divers réel que raconte le metteur en scène : « En Bretagne, un jeune instituteur, qui voyait que ses élèves roupillaient le lundi matin car ils avaient regardé la télé toute la journée du dimanche, est monté sur les toits et a cassé toutes les antennes de télé de son village ». Incarné par un Bourvil grave et précieux, le professeur de lettres Armand Saint-Just s’attaque aux antennes réceptrices de Paris pour neutraliser les télévisions qui, selon lui, engourdissent ses élèves. Sorti sous le titre La Grande lessive (!), le film, qui reforme idéalement le trio d’Un drôle de paroissien, est une des satires les plus cinglantes de la filmographie de Mocky, et connaît à nouveau un beau succès avec plus de deux millions d’entrées.

Interviews Jean-Pierre Mocky, Bourvil et extraits de La Grande lessive (!)

Visages du cinéma – 18 octobre 1970

Un après-midi de 1969, Bourvil et Jean-Pierre Mocky sont attablés à la terrasse d’un café parisien. Près d’eux, deux « bobonnes » déplorent le désintérêt sexuel de leurs époux. Le pitch de L’Étalon vient de naître. Dans cette quatrième et dernière collaboration Bourvil-Mocky, William Chaminade, un vétérinaire humaniste interpellé par le triste sort des femmes délaissées par leurs époux, crée un centre de thérapie unique en son genre où celles-ci peuvent satisfaire leurs désirs sexuels par le biais d’un étalon, en l’occurrence Lionel, le viril guitariste du village. Son projet lui attire bientôt les foudres des partisans de l’ordre moral – et des maris cocus – et l’entraîne jusqu’à la Chambre des députés, où est présenté un amendement faisant des étalons un bien d’utilité publique. Comme toujours chez Mocky, l’humour corrosif et les performances jusqu’au-boutistes des comédiens portent au sommet une nouvelle satire édifiante du « beauf » français en vacances et, surtout, de l’infidélité conjugale. « Le sujet de L’Étalon était dur, se souvient Jean-Pierre Mocky. Le public était limité, car on touchait aux habitudes sexuelles des gens, et il y avait comme une répulsion. Il y a toute une branche du public qui est allergique à ce genre de films. De plus, Bourvil était malade, et il se passe un drôle de truc quand les gens sont malades : les spectateurs ne vont plus les voir. C’est curieux, ça devrait être le contraire. » Filmé en dix-sept jours à Cerbère, une cité balnéaire des Pyrénées-Orientales, L’Étalon a souffert de conditions de tournage extrêmement difficiles en raison de l’état avancé du cancer de sa vedette principale. « Nous aimions beaucoup Bourvil et il était mourant, rappelle tristement Mocky. On l’avait engagé car son médecin nous avait dit qu’il ne fallait surtout pas qu’il arrête de tourner. S’il restait enfermé dans son appartement, il allait sentir la maladie l’envahir. Chaque jour de tournage, on pensait qu’il allait mourir le lendemain. Un matin, j’ai frappé à sa porte. Il n’a pas répondu. Je me suis dit : il est mort. Il ne l’était pas, il avait fait une syncope et ça nous a foutu une sacrée trouille. » Bourvil décédera le 23 septembre 1970, sept mois après la sortie de la comédie la plus subversive de son imposante filmographie.

Zizanie juridique

Dès le début des années 1970, Jean-Pierre Mocky, malgré ses succès passés dans la comédie, marque un virage cinématographique avec des films plus sombres et souvent politiques : Solo (1970), L’Albatros (1971), L’Ombre d’une chance (1974) ou Un linceul n’a pas de poches la même année.

Ce n’est qu’en 1975 qu’il se replonge dans la comédie pure. L’Ibis rouge, un de ses chefs-d’œuvre, lui offre même l’occasion de réunir trois fabuleux Michel(s) : Michel Simon (dans son dernier rôle au cinéma), Michel Galabru et Michel Serrault. « C’est un film devenu culte bizarrement », confiait le réalisateur.

Dès lors, le cinéaste ne cesse de tourner, d’où son surnom de « réalisateur le plus prolifique du cinéma français ». Après Le Roi des bricoleurs (1977), loufoquerie portée par les délires de Sim et Michel Serrault, il commet diverses incartades dans le thriller et le fantastique, avant un rendez-vous manqué avec Louis de Funès, à qui il propose un projet baptisé Le Boucan. « À la suite d’une projection de La Grande lessive (!) à la télévision, de Funès m’a invité à venir travailler dans son château. Je lui ai proposé l’histoire d’un groupe révolutionnaire dirigé par la femme d’un assureur qui faisait du bruit. Le bruit, ça fait chier tout le monde, des types prennent même des carabines pour abattre les gens qui foutent le bordel. De Funès, c’était l’assureur, et sa femme était une doctoresse jouée par Annie Girardot, qui soigne les insomniaques et les malades du bruit. Il y a un supermarché qui fait descendre ses escaliers mécaniques la nuit et elle va le saboter. Elle sabotait tout, comme dans Solo, et c’était son mari qui devait payer les dommages. De Funès et Girardot ont adoré ça. Après, il y a eu un grand blanc. Ils ont eu peur du côté anar. » En effet, peu de temps avant la sortie en mars 1978 de La Zizanie de Claude Zidi, Mocky attaque la production du film pour plagiat. « J’ai jamais voulu voir La Zizanie. Zidi a dénaturé la chose, et de Funès et Girardot ont été complices dans cette histoire alors qu’ils auraient dû me protéger. Ils m’ont donné beaucoup d’argent pour retirer ma plainte. »

Jean-Pierre Mocky invité de Christian Defaye

Spécial Cinéma / RTS – 23 mars 1987

Le réalisateur aborde ensuite les années 1980 avec une comédie politique basée sur des faits réels : Y a-t-il un Français dans la salle ? où s’entrecroisent Jacques Dutronc, Jacqueline Maillan, Victor Lanoux et Michel Galabru. À raison d’un film par an en moyenne, Mocky enchaîne avec À mort l’arbitre ! (1984) sur la dérive et la bêtise des supporters de football, Le Pactole (1985) avec Richard Bohringer et Patrick Sébastien, La Machine à découdre (1986) puis Agent trouble (1987), avec une Catherine Deneuve méconnaissable.

En 1987, Jean-Pierre Mocky réalise un nouveau bijou, Le Miraculé, reformant au passage le duo Poiret-Serrault. Comédie satirique sur le pèlerinage à Lourdes et le commerce autour des apparitions de la vierge, le film suit un faux handicapé poursuivi par un assureur muet qui cherche à démasquer l’usurpateur. Tout un programme pour ce film-polémique bien tendu (et bien vendu par une bande-annonce réalisée et interprétée par Jean-Pierre Mocky lui-même, et pour laquelle il a été récompensé), qui remporte un vrai succès public avec 820.000 entrées en salles.

Le cinéaste s’épanouit pleinement dans le genre, et ce dès l’année suivante avec Une nuit à l’Assemblée Nationale, comédie « naturiste » avec Michel Blanc et échec en salles, et surtout Les Saisons du plaisir, où la sexualité est abordée sans détour, avec une Jacqueline Maillan en égérie du téléphone rose : succès en salles avec 770.000 entrées. Au-delà de son casting éclectique, le film en aura marqué plus d’un grâce à son affiche des plus printanières.

Tournage des Saisons du plaisir

Domicile A2 – 29 septembre 1987

Au lendemain des années 1980, Jean-Pierre Mocky aborde ensuite une carrière plus « underground », ayant beaucoup de difficultés à distribuer ses films en salles, dans un circuit traditionnel. « Moi, mes films ne coûtent quasi rien en matière de production. En revanche, la promotion, elle, est chère. Vous avez la campagne d’affichage sur les autobus : cent vingt mille euros la semaine. Le métro : deux cent quarante mille. Ajoutez à cela les colonnes Morris, un peu de publicité en télévision, et vous en avez pour six cent mille balles, au minimum ! Or, tout ça pour quoi ? Donc moi, je fais comme de Niro, je ne sors plus mes films dans les cinémas, mais directement en DVD. Ça me coûte un euro de faire un DVD. Je le vends ensuite onze. Et je me mets dix dans la poche. Une salle, elle, me prendrait 50% sur le prix du billet, plus les taxes… C’est la raison pour laquelle j’envisage d’acheter un cinéma et d’y projeter mes films. » Jean-Pierre Mocky va trouver la parade en s’offrant à Paris une salle de cinéma, le Brady puis le Desperado, où il diffuse ses productions et celles de ses cinéastes préférés. En parallèle, le réalisateur se met au service de la télévision en s’offrant sa propre série, Myster Mocky présente, sur le principe de la série culte créé par son maître, Alfred Hitchcock. Durant les années 1990 et 2000, quelques comédies vont tout de même s’enchaîner : Bonsoir (1994) avec le fidèle Michel Serrault, Tout est calme (1999), Le Glandeur (2000), où Mocky comme très souvent passe devant la caméra, La Bête de miséricorde (2001), Les Araignées de la nuit (2002) et Le Furet (2003) avec Jacques Villeret. En 2000, La Candide Madame Duff, malgré ses piètres qualités, offrira pour autant un making-of étonnant pour l’émission TV Strip-tease. Les fans du réalisateur ne sont pas prêts d’oublier les coups de gueule légendaires de Mocky…Moteeeeuuuuuur !!!!

En 2004, le réalisateur tente (en vain) un hommage au maître du burlesque, Jacques Tati, avec le film Touristes ? Oh yes !. Il enchaîne par la suite, Grabuge ! (2005) avec Michel Serrault et Charles Berling, Le Bénévole (2006) avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloch, ou Le Deal (2007) avec Jean-Claude Dreyfus. Avec un manque de moyens évident, Jean-Pierre Mocky continue toujours et encore à tourner comme il peut, que ce soit pour le cinéma ou la télévision.

En 2015, il réalise trois courts métrages avec Gérard Depardieu comme acteur principal : Le Rustre et le juge d’après des nouvelles d’Anton Tchekov avec Philippe Duquesne, Le Magicien et les Siamois, et surtout Agafia, où Pierre Richard retrouve Gérard Depardieu. Le metteur en scène reforme ainsi, le temps d’un court-métrage, le tandem magique et culte des comédies de Francis Veber.

« Jean-Pierre Mocky aura quand même réussi à nous réunir Gérard Depardieu et moi

« Jean-Pierre Mocky aura quand même réussi à nous réunir Gérard Depardieu et moi

devant sa caméra 28 ans après Les Fugitifs. Grâce lui soit rendue. » Pierre Richard

À travers cette fructueuse carrière, Jean-Pierre Mocky aura toujours voulu aborder les thèmes les plus délicats, les plus propices aux débats, et ceux que le système du cinéma français se refuse bien souvent à évoquer. Boulimique et insatiable de cinéma, Mocky, malgré toutes ses difficultés à continuer à produire et réaliser, n’a jamais rien lâché. Car l’énergie est toujours là pour lui. Elle aura toujours été là. Jusqu’à la fin. « Mon style, il est très simple. C’est prendre des sujets que les autres ne font pas, par exemple Lourdes (Le Miraculé, ndlr), les pilleurs de troncs (Un drôle de Paroissien, ndlr), les étalons, etc. Et on prend des acteurs à contre-emploi. On prend Catherine Deneuve et on lui fout une perruque. L’intérêt de mes films, selon moi, c’est qu’ils se détachent des autres. Par exemple, j’ai fait un sujet sur les médicaments qui tuent. Personne ne fait ça ! Ce film a traversé tous les pays, il y avait quinze vedettes dedans, et ça a été un triomphe. La recette, c’est d’intriguer le spectateur. »

par Gilles Botineau, Emmanuel Gauguet,

Christophe Geudin et Jérémie Imbert

*Tous les propos de Jean-Pierre Mocky ont été recueillis par l’équipe de CineComedies

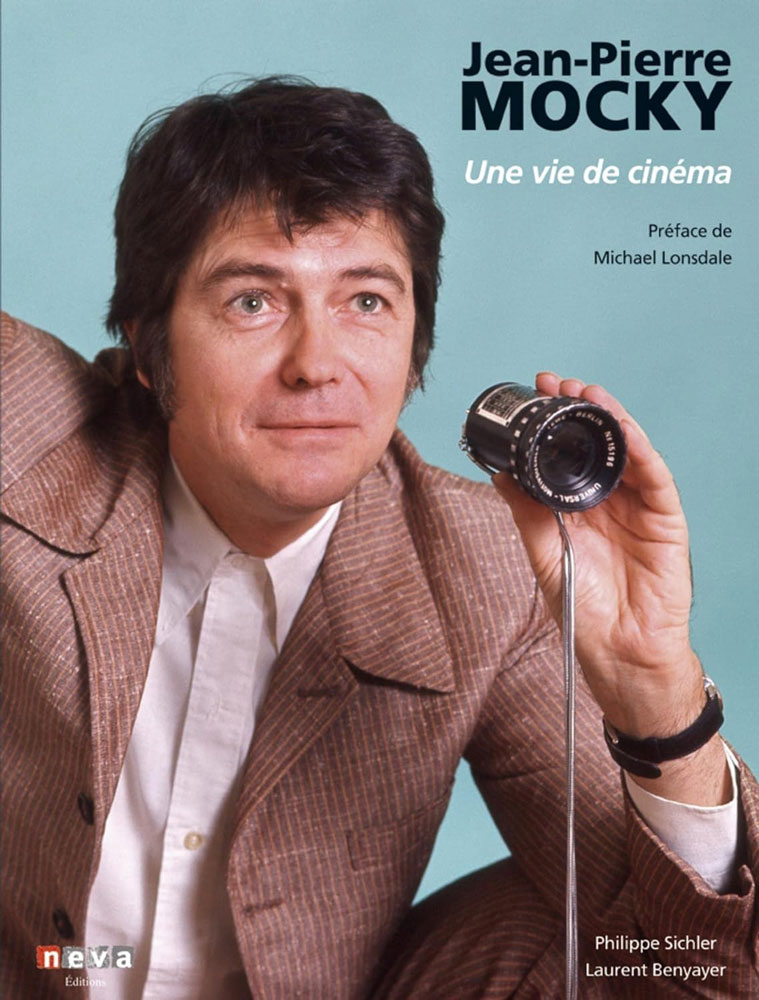

À lire pour tout savoir sur le cinéaste

Jean-Pierre Mocky Une vie de cinéma

de Philippe Sichler et Laurent Benyayer

Préface de Michael Lonsdale

Neva éditions

680 pages

1100 photos et documents

Sortie : 11 octobre 2018

CineComedies

CineComedies