Henri Guybet ne cesse, du haut de ses 82 ans, d’être au cœur de l’actualité culturelle, quoique parfois bien malgré lui. Ainsi, tandis que les représentations de sa dernière pièce, Un drôle de Mariage pour tous, s’achèvent juste, vous pourrez redécouvrir l’artiste aux côtés de Louis de Funès, sous la direction de Gérard Oury, dans Les Aventures de Rabbi Jacob – en version restaurée 4K – dès le 10 juillet prochain au cinéma, puis sur le petit écran entre le 4 et le 18 juillet, grâce à TF1, qui diffuse pour la énième fois l’indémodable trilogie de Robert Lamoureux, La 7ème Compagnie. L’occasion de tendre notre micro au principal intéressé, et de survoler avec lui une carrière majoritairement placée sous le signe de la Comédie à la française.

« Quand j’étais petit, ma mère m’emmenait souvent au cinéma. J’adorais ça, mais, surtout, je me souviens avoir été longtemps intrigué par une chose : je voyais des gens mourir dans un film un soir, et je les revoyais la semaine d’après dans un autre. J’en déduisais donc que les acteurs ne mourraient pas ! Pour autant, est-ce par peur de la mort que je me suis engagé sur cette voie ? Je ne sais pas… À l’école, aussi, je prenais un réel plaisir à raconter à mes petits camarades ces projections auxquelles j’avais assisté. Sauf qu’au bout d’un moment, j’avais fait le tour. Alors j’en inventais ! Des westerns, surtout, car cela me facilitait la tâche. Dès que j’étais à court d’idée, je disais : « Là, le héros monte à cheval, et tagada, tagada, tagada, tagada… » Et pendant le : « Tagada, tagada, tagada… » j’en profitais pour réfléchir à la suite. Sinon, j’ai également imaginé de nombreux « Laurel et Hardy. » Avec moi, ces deux-là ont « joué » dans des longs-métrages qui ne leur ont pas beaucoup rapportés ! Bref, enfant, j’inventais sans arrêt. Plus tard, j’ai eu l’occasion de faire un peu de scène, et c’est là que je me suis décidé à choisir précisément ce métier. »

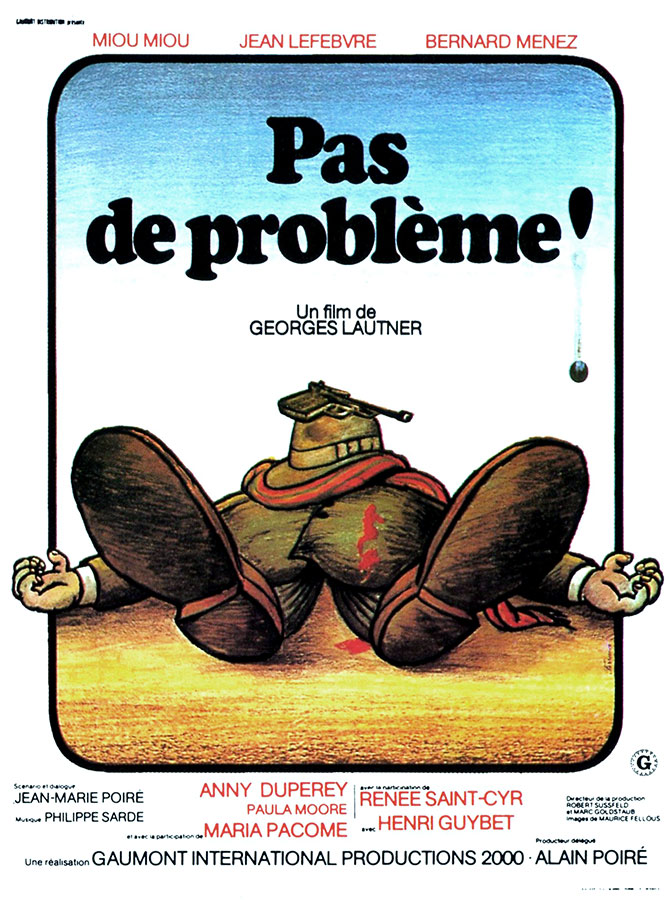

Quelques Messieurs trop tranquilles, Pas de problème, Est-ce bien raisonnable ? Ils sont fous ces sorciers, Le Guignolo, Georges Lautner

« Le premier à m’avoir fait confiance au cinéma, c’est Georges Lautner. Nous nous étions rencontrés sur une publicité qu’il réalisait. Le plus drôle, c’est que plusieurs de mes amis m’avaient déconseillé de me lancer là-dedans, affirmant : « Ouh là, si tu fais de la pub, tu peux dire adieu au cinéma ! » Bref, grâce à ça, j’ai donc passé une journée en compagnie de Georges, et à la fin du tournage, il s’est approché de moi pour me dire : « Si tu veux, dans mon prochain long-métrage, j’ai une quinzaine de jours à te proposer, c’est pas Ben-Hur, mais ça se verra ! » Cette phrase, elle ne m’a jamais quittée. Car, en effet, non seulement ça s’est vu (c’était dans Il était une fois un flic, ndlr), mais, en plus, ça a été le démarrage avec Lautner d’une très, très grande amitié. Qui l’eut crû ?

« Le premier à m’avoir fait confiance au cinéma, c’est Georges Lautner. Nous nous étions rencontrés sur une publicité qu’il réalisait. Le plus drôle, c’est que plusieurs de mes amis m’avaient déconseillé de me lancer là-dedans, affirmant : « Ouh là, si tu fais de la pub, tu peux dire adieu au cinéma ! » Bref, grâce à ça, j’ai donc passé une journée en compagnie de Georges, et à la fin du tournage, il s’est approché de moi pour me dire : « Si tu veux, dans mon prochain long-métrage, j’ai une quinzaine de jours à te proposer, c’est pas Ben-Hur, mais ça se verra ! » Cette phrase, elle ne m’a jamais quittée. Car, en effet, non seulement ça s’est vu (c’était dans Il était une fois un flic, ndlr), mais, en plus, ça a été le démarrage avec Lautner d’une très, très grande amitié. Qui l’eut crû ?  Lorsque j’ai découvert Les Tontons flingueurs, je n’étais pas encore dans ce métier, et je pensais : « Qu’est-ce que j’aimerais jouer dans des films comme ça… » La chance a voulu, des années après, que je croise la route de Georges ! Ce qui me plaisait dans son cinéma, et qui me plaît toujours d’ailleurs, c’est cet esprit purement français, franchouillard même, ce qui n’est pas péjoratif dans ma bouche, à la fois moqueur, plein d’humour, bourré d’action, de cascades… Du cinoche, en somme ! Et ça, ça me parle ! À l’inverse, je ne me suis jamais passionné pour un film de monsieur Godard. J’en ai regardé quelques-uns, et à chaque fois je pensais à autre chose. J’ai besoin de ressentir une émotion, rire, pleurer, ou frissonner, sans ça je ne me sens guère concerné.

Lorsque j’ai découvert Les Tontons flingueurs, je n’étais pas encore dans ce métier, et je pensais : « Qu’est-ce que j’aimerais jouer dans des films comme ça… » La chance a voulu, des années après, que je croise la route de Georges ! Ce qui me plaisait dans son cinéma, et qui me plaît toujours d’ailleurs, c’est cet esprit purement français, franchouillard même, ce qui n’est pas péjoratif dans ma bouche, à la fois moqueur, plein d’humour, bourré d’action, de cascades… Du cinoche, en somme ! Et ça, ça me parle ! À l’inverse, je ne me suis jamais passionné pour un film de monsieur Godard. J’en ai regardé quelques-uns, et à chaque fois je pensais à autre chose. J’ai besoin de ressentir une émotion, rire, pleurer, ou frissonner, sans ça je ne me sens guère concerné.

Ce qu’il y avait de génial aussi, avec Georges, c’était sa rigueur décontractée. Il faisait ce qu’il voulait des gens… sans en avoir l’air. Avant qu’on ne commence une scène, il nous demandait : « Bon, vous allez me la jouer comment, celle-là ? » On la jouait alors devant lui tel qu’on l’avait imaginé, et il concluait par un : « Okay, super, c’est une bonne idée. Faisons-la comme ça ! » À la suite de quoi, il nous plaçait par rapport à la caméra, et, peu à peu, je m’apercevais qu’en fin de compte on tournait exactement ce qu’il avait prévu.

Ce qu’il y avait de génial aussi, avec Georges, c’était sa rigueur décontractée. Il faisait ce qu’il voulait des gens… sans en avoir l’air. Avant qu’on ne commence une scène, il nous demandait : « Bon, vous allez me la jouer comment, celle-là ? » On la jouait alors devant lui tel qu’on l’avait imaginé, et il concluait par un : « Okay, super, c’est une bonne idée. Faisons-la comme ça ! » À la suite de quoi, il nous plaçait par rapport à la caméra, et, peu à peu, je m’apercevais qu’en fin de compte on tournait exactement ce qu’il avait prévu.

Quand j’allais faire un Lautner, je disais : « Je monte à bord d’un Lautner. » Parce qu’on partait en croisière, d’une certaine façon. Il était rare, même, qu’on tourne sur Paris. Une fois, avec lui, je me suis retrouvé à Venise. C’était sur Le Guignolo, en compagnie de Jean-Paul Belmondo. Georges m’avait invité à les rejoindre, sans trop savoir ce qu’il attendait de moi. J’ai découvert mon rôle sur place, celui d’un agent secret, caché dans un placard avec un téléphone. On aurait pu le faire n’importe où, notamment à Paris. Mais non. Georges aimait être avec ses copains. Ça ne se passe plus comme ça, maintenant. C’est dommage… »

Quand j’allais faire un Lautner, je disais : « Je monte à bord d’un Lautner. » Parce qu’on partait en croisière, d’une certaine façon. Il était rare, même, qu’on tourne sur Paris. Une fois, avec lui, je me suis retrouvé à Venise. C’était sur Le Guignolo, en compagnie de Jean-Paul Belmondo. Georges m’avait invité à les rejoindre, sans trop savoir ce qu’il attendait de moi. J’ai découvert mon rôle sur place, celui d’un agent secret, caché dans un placard avec un téléphone. On aurait pu le faire n’importe où, notamment à Paris. Mais non. Georges aimait être avec ses copains. Ça ne se passe plus comme ça, maintenant. C’est dommage… »

Les Aventures de Rabbi Jacob, Louis de Funès et Gérard Oury

« Lorsque je me suis présenté à Gérard Oury, à l’amorce du projet, il m’a tout de suite demandé si j’étais Juif. Je lui ai répondu : « Non, mais ça peut s’arranger ! » suivi d’un franc éclat de rire ! Ça a jeté un de ces froids… Une fois le contrat signé, je n’ai entendu autour de moi que des mises en garde, du style : « Attention ! Méfie-toi de Louis de Funès ! Il est terrible ! Puis, de toute façon, il te coupera au montage… » Or, je n’ai pas été coupé, et, au-delà, j’ai rencontré un homme charmant, plutôt discret… Puis, quel acteur ! Avec lui, nous refaisions jusqu’à dix fois certaines prises. Au début, je ne comprenais pas ou, pire : je craignais que cela soit à cause de moi ! La raison, en fait, était tout autre : de Funès avait besoin de se chauffer. Plus il tournait, plus il devenait meilleur. Il passait de « Très bien », dès la première, à « Parfait » ou à « Exceptionnel » sur la dernière ! J’ai beaucoup appris à ses côtés, notamment que dans ce métier rien ne dure si vous ne travaillez pas. Vous avez beau avoir du talent, ça ne suffit pas. De Funès travaillait énormément, ce n’est pas un hasard si ses films continuent d’avoir du succès…

« Lorsque je me suis présenté à Gérard Oury, à l’amorce du projet, il m’a tout de suite demandé si j’étais Juif. Je lui ai répondu : « Non, mais ça peut s’arranger ! » suivi d’un franc éclat de rire ! Ça a jeté un de ces froids… Une fois le contrat signé, je n’ai entendu autour de moi que des mises en garde, du style : « Attention ! Méfie-toi de Louis de Funès ! Il est terrible ! Puis, de toute façon, il te coupera au montage… » Or, je n’ai pas été coupé, et, au-delà, j’ai rencontré un homme charmant, plutôt discret… Puis, quel acteur ! Avec lui, nous refaisions jusqu’à dix fois certaines prises. Au début, je ne comprenais pas ou, pire : je craignais que cela soit à cause de moi ! La raison, en fait, était tout autre : de Funès avait besoin de se chauffer. Plus il tournait, plus il devenait meilleur. Il passait de « Très bien », dès la première, à « Parfait » ou à « Exceptionnel » sur la dernière ! J’ai beaucoup appris à ses côtés, notamment que dans ce métier rien ne dure si vous ne travaillez pas. Vous avez beau avoir du talent, ça ne suffit pas. De Funès travaillait énormément, ce n’est pas un hasard si ses films continuent d’avoir du succès…

Un jour, je prenais l’avion, et j’ai essayé la version anglaise de Rabbi Jacob. Je ne maîtrise pas vraiment la langue, pourtant je me suis quand même marré ! Et je me trouve formidable dans cette version ! Celui qui me double s’appelle Jimmy Shuman. Jimmy tu es génial ! »

La Moutarde me monte au nez, Pierre Richard et Claude Zidi

« À l’instar de Gérard Oury, ou de Robert Lamoureux, Claude Zidi était un metteur en scène extrêmement rigoureux. Et un vrai spécialiste en matière de comédie, genre auquel j’ai souvent été confronté au cours de ma carrière. Je ne me prédestinais pas forcément à cela, seulement un jour le métier choisit pour vous. Bon, il se trouve que j’ai un tempérament plutôt rieur, alors je me suis retrouvé dans ce créneau-là, et comme ça marchait, j’y suis resté. Il n’empêche, j’ai débuté au TNP, avec Jean Vilar, et j’y ai joué des pièces comme Antigone, La résistible ascension d’Arturo Ui… On était loin de la franche rigolade ! Ceci dit, j’aimais bien ce théâtre-là, également… Mais je n’avais pas de plan de carrière en tête. J’ai pris les choses comme elle venait. Et je continue toujours ainsi, d’ailleurs !

« À l’instar de Gérard Oury, ou de Robert Lamoureux, Claude Zidi était un metteur en scène extrêmement rigoureux. Et un vrai spécialiste en matière de comédie, genre auquel j’ai souvent été confronté au cours de ma carrière. Je ne me prédestinais pas forcément à cela, seulement un jour le métier choisit pour vous. Bon, il se trouve que j’ai un tempérament plutôt rieur, alors je me suis retrouvé dans ce créneau-là, et comme ça marchait, j’y suis resté. Il n’empêche, j’ai débuté au TNP, avec Jean Vilar, et j’y ai joué des pièces comme Antigone, La résistible ascension d’Arturo Ui… On était loin de la franche rigolade ! Ceci dit, j’aimais bien ce théâtre-là, également… Mais je n’avais pas de plan de carrière en tête. J’ai pris les choses comme elle venait. Et je continue toujours ainsi, d’ailleurs !

La Moutarde me monte au nez est le film sur lequel j’ai rencontré Pierre Richard. Nous en avons fait trois autres ensemble, après celui-ci : Le Retour du Grand Blond (Yves Robert, 1974), On aura tout vu (Georges Lautner, 1976) et Les Vieux fourneaux (Christophe Duthuron, 2018). Pierre, il occupe une grande place dans notre cinéma parce qu’il a crée cette espèce de personnage, drôle et tendre, au travers duquel on se reconnaît tous. Il glisse, il dérape, et on se dit : « Ah, moi aussi ça m’est arrivé, ça ! » Il va chez les gens, en quelque sorte. Et c’est un des principes de la comédie.

Pour ma part, je garde un excellent souvenir de nos tournages communs. C’était particulièrement agréable, et ce, en deux temps. D’abord, lorsqu’on entendait « Moteur ! » : là, on s’amusait déjà, car on avait généralement des scènes très drôles à faire. Puis, entre chaque prise, où on continuait à rire des conneries qu’on se racontait. En vérité, quand on « travaille » trois semaines comme ça, on a plutôt l’impression d’être en vacances. Ce qui est un bon résumé de notre métier ! Un comédien ne dit pas : « Je vais travailler… » mais : « Je vais jouer. » Et je le confirme : j’ai passé ma vie à jouer. C’est formidable ! Je me méfie toujours de ces artistes qui prétendent être fatigués. Moi, je n’ai jamais été fatigué. Jamais ! Ah si, une fois, parce que j’avais travaillé dans une usine pour gagner un peu de sous. Et ça, oui, c’est dur. Faut pas le faire. Faut pas le faire du tout ! »

La 7ème Compagnie, Jean Lefebvre, Pierre Mondy et Robert Lamoureux

« Je tournais pour la Gaumont, lorsqu’un jour Alain Poiré, le grand patron, m’a convoqué : « Écoute, Henri… Voilà, on prépare une suite à La 7ème Compagnie, et on te propose de remplacer Aldo Maccione. » Je trouvais ça curieux, n’ayant pas l’accent italien… Mais j’ai vite compris qu’au cinéma, comme au théâtre, il suffit de prononcer la formule magique « Il était une fois… » pour que ça marche. Après tout, il y a bien eu plusieurs James Bond ! Apparemment, Maccione ne s’était pas parfaitement entendu avec Robert Lamoureux. Et la solde ne lui avait pas paru suffisante. J’ai donc rejoint les rangs de La 7ème Compagnie pour aller défendre le cinéma français ! Et je l’ai souvent répété : c’est la seule guerre que j’ai aimé faire, qui plus est entouré de sacrés gaillards, Jean Lefebvre et Pierre Mondy ! Jean, c’était un personnage. Extraordinaire comédien, il avait cependant besoin d’être dirigé par un metteur en scène qui le tenait. Sans ça, il partait n’importe où ! Fallait le tenir… Alors, quand il était avec des gens comme Georges Lautner, ou Robert Lamoureux, il se tenait à carreau, et on obtenait, là, le meilleur de lui. En revanche, sur d’autres tournages, je me suis demandé plus d’une fois où il allait… Pierrot, lui, dominait un peu l’ensemble. Pas un écart de sa part, il était JUSTE en permanence, quelle que soit la demande. Car contrairement aux idées reçues, un comédien ne rentre pas dans la peau d’un personnage. Non, le comédien prend un personnage, il le met dans sa peau et là, enfin, il lui prête sa sensibilité.

« Je tournais pour la Gaumont, lorsqu’un jour Alain Poiré, le grand patron, m’a convoqué : « Écoute, Henri… Voilà, on prépare une suite à La 7ème Compagnie, et on te propose de remplacer Aldo Maccione. » Je trouvais ça curieux, n’ayant pas l’accent italien… Mais j’ai vite compris qu’au cinéma, comme au théâtre, il suffit de prononcer la formule magique « Il était une fois… » pour que ça marche. Après tout, il y a bien eu plusieurs James Bond ! Apparemment, Maccione ne s’était pas parfaitement entendu avec Robert Lamoureux. Et la solde ne lui avait pas paru suffisante. J’ai donc rejoint les rangs de La 7ème Compagnie pour aller défendre le cinéma français ! Et je l’ai souvent répété : c’est la seule guerre que j’ai aimé faire, qui plus est entouré de sacrés gaillards, Jean Lefebvre et Pierre Mondy ! Jean, c’était un personnage. Extraordinaire comédien, il avait cependant besoin d’être dirigé par un metteur en scène qui le tenait. Sans ça, il partait n’importe où ! Fallait le tenir… Alors, quand il était avec des gens comme Georges Lautner, ou Robert Lamoureux, il se tenait à carreau, et on obtenait, là, le meilleur de lui. En revanche, sur d’autres tournages, je me suis demandé plus d’une fois où il allait… Pierrot, lui, dominait un peu l’ensemble. Pas un écart de sa part, il était JUSTE en permanence, quelle que soit la demande. Car contrairement aux idées reçues, un comédien ne rentre pas dans la peau d’un personnage. Non, le comédien prend un personnage, il le met dans sa peau et là, enfin, il lui prête sa sensibilité.  C’est pour ça que les grands de ce métier savent tout de suite ce qu’il faut faire, guidés par leurs propres émotions. Et Mondy était de ceux-là.

C’est pour ça que les grands de ce métier savent tout de suite ce qu’il faut faire, guidés par leurs propres émotions. Et Mondy était de ceux-là.

En définitive, ces tournages restent parmi mes plus beaux souvenirs ! Qu’est-ce qu’on s’est amusé… Je regrette que l’on n’ait pas poursuivi la saga. Tout y était charmant. À l’image des films réalisés par Lautner, il y avait chez Lamoureux ce petit côté franchouillard… surenchéri d’un « esprit banlieue » : Robert, c’était Champigny, Le Perreux, etc. Soit, une atmosphère des plus singulières. Étant moi-même né dans un milieu populaire, je m’y suis senti très à l’aise. »

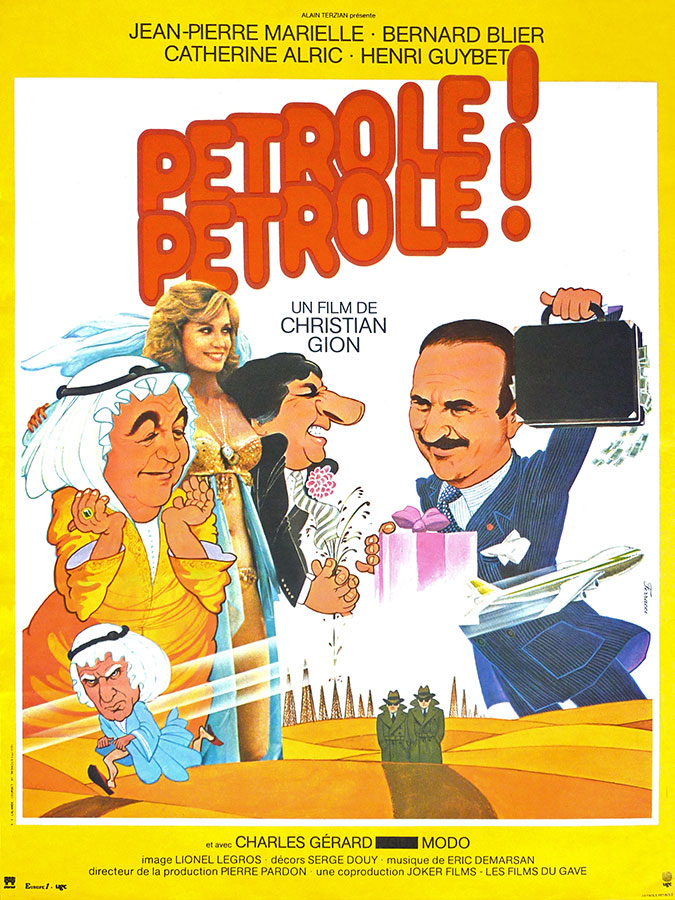

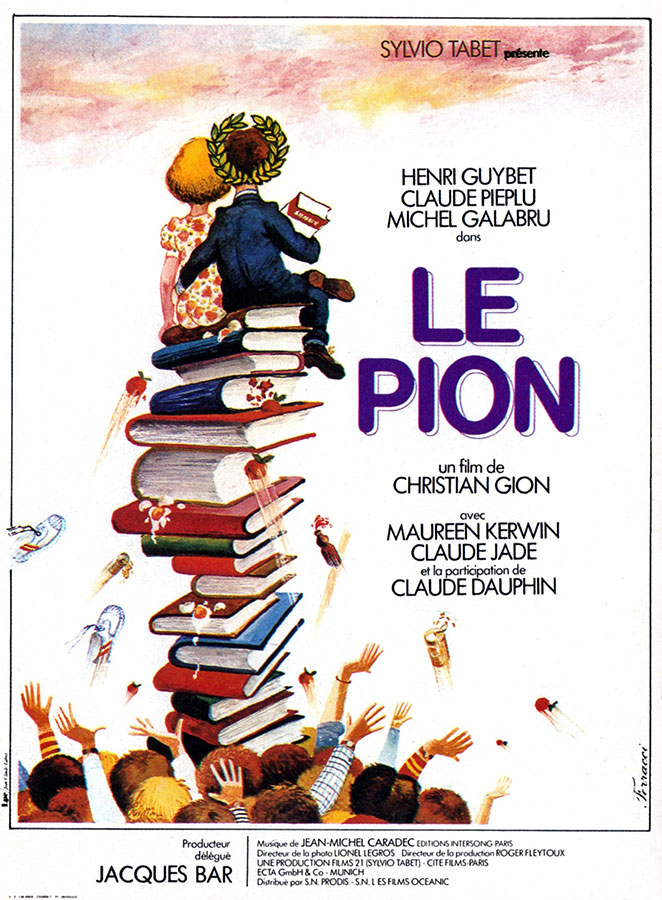

Le Pion, Le Gagnant, Pétrole ! Pétrole ! Les Diplômés du dernier rang, Christian Gion

« Christian Gion, à l’origine, était publicitaire. Il venait régulièrement au Café de la gare, et, un soir, il m’a donné un scénario à lire : Le Pion. J’ai trouvé le sujet sympa, intéressant, et j’y suis allé… Sauf qu’au départ, le producteur n’était pas d’accord. On m’a fait faire des essais toute une journée pour s’assurer de ma capacité à interpréter ce genre de personnage. Dans ma vie, il a toujours fallu que je prouve ! Je ne m’en plains pas, je constate.

« Christian Gion, à l’origine, était publicitaire. Il venait régulièrement au Café de la gare, et, un soir, il m’a donné un scénario à lire : Le Pion. J’ai trouvé le sujet sympa, intéressant, et j’y suis allé… Sauf qu’au départ, le producteur n’était pas d’accord. On m’a fait faire des essais toute une journée pour s’assurer de ma capacité à interpréter ce genre de personnage. Dans ma vie, il a toujours fallu que je prouve ! Je ne m’en plains pas, je constate.

Encore récemment, un metteur en scène m’a fait venir pour lire deux ou trois scènes d’un script. Il voulait « voir. » Et je crois que ça ne se concrétisera pas. C’est assez curieux… Philippe Noiret disait : « Il faut avoir la carte. » Moi, je ne dois pas l’avoir. J’ai beau sortir différentes cartes, ma carte bleue, ou ma carte vitale… Ça ne marche pas ! En tout cas, Le Pion a connu un joli succès, et Gion m’a ensuite rappelé à plusieurs reprises, sur Le Gagnant, ou Pétrole ! Pétrole ! Grâce à lui, j’ai eu des rôles que je ne trouvais nulle part ailleurs. Merci Christian ! »

Encore récemment, un metteur en scène m’a fait venir pour lire deux ou trois scènes d’un script. Il voulait « voir. » Et je crois que ça ne se concrétisera pas. C’est assez curieux… Philippe Noiret disait : « Il faut avoir la carte. » Moi, je ne dois pas l’avoir. J’ai beau sortir différentes cartes, ma carte bleue, ou ma carte vitale… Ça ne marche pas ! En tout cas, Le Pion a connu un joli succès, et Gion m’a ensuite rappelé à plusieurs reprises, sur Le Gagnant, ou Pétrole ! Pétrole ! Grâce à lui, j’ai eu des rôles que je ne trouvais nulle part ailleurs. Merci Christian ! »

On n’est pas sorti de l’auberge, Le Corbillard de Jules, Le Cowboy, des prestations de plus en plus courtes… jusqu’à l’obtention en 2011 d’un Gérard (prix récompensant le pire du cinéma français, ndlr), celui du « Comédien qu’on croyait mort depuis 1985 et qui, en fait, tourne encore »

« Il est vrai que l’on me sollicité de moins en moins, mais, vous savez, le cinéma est surtout une affaire de jeunes. Alors oui, ils pourraient me faire jouer des vieux, car je fais très, très bien les personnes âgées… (Rires) Enfin, il y a une raison simple à cette situation. À partir du milieu des années 1980, j’ai enchaîné pas mal de pièces de théâtre. Et malheureusement, tous les films intéressants à l’époque se tournaient soit au Portugal, soit en Bulgarie ou je ne sais où, pour des raisons économiques. Je ne pouvais donc pas quitter une pièce, de Marc Camoletti par exemple, qui marchait du tonnerre et dans laquelle je jouais un des rôles principaux, contre huit jours de tournage – maximum ! – à l’étranger. Ce n’était pas possible. Et, forcément, ensuite, cela a été un frein dans ma carrière au cinéma. Car, dans ce métier, on dit « Non » trois fois, et c’est fini.

J’aurais peut-être dû réaliser mes propres films, tout comme j’ai écrit et mis en scène diverses pièces pour le théâtre. D’autant que j’ai des tas de sujets en stock, et que c’est très facile d’écrire un scénario… À ce propos, Claude Pinoteau, avec qui j’étais devenu copain par le biais de Georges Lautner, m’avait fait remarquer une fois : « C’est dommage qu’on n’ait jamais tourné ensemble ! » Évidemment, j’approuvais ses propos, et lui, ajoutait le plus sérieusement du monde : « Si un jour on te propose de réaliser un film, prends-moi comme premier assistant. » J’en ai souvent rigolé ! Ça aurait été génial. J’aurais fait écrire sur l’affiche : « Mise en scène, Henri Guybet. » Et en aussi grand : « Premier assistant, Claude Pinoteau. »

Je n’avais jamais entendu parler des Gérard du cinéma, jusqu’à ce qu’on m’en décerne un. Quand j’ai compris le truc, j’ai tout de suite voulu y aller, et on a monté un sketch avec l’équipe. Dans la mesure où il y a encore des personnes qui font des choses drôles, autant se mettre du côté des rieurs ! Puis, je n’ai aucun nombrilisme sur ma personne. Je n’ai pas d’ego. Je m’en fous complètement ! Ma seule satisfaction, c’est d’avoir pu vivre de ce métier, tout le temps ! De m’être fait des copains, aussi . Et d’avoir pu rencontrer des gens fabuleux ! Un jour, je répétais une pièce avec Romain Bouteille, et, Jacques Prévert, qui passait par là, nous a apporté du vin chaud. Il s’est posé quelques instants avec nous, et s’est mis à nous parler du cinéma de son époque, comment il avait écrit ses scenarii, etc. Ça, c’est quand même extraordinaire ! Surtout que Jacques avait un humour… Incroyable ! Voilà, ça, ça a de la valeur pour moi. Mais, être en couverture de Première… bof. À quoi ça sert ? »

Je n’avais jamais entendu parler des Gérard du cinéma, jusqu’à ce qu’on m’en décerne un. Quand j’ai compris le truc, j’ai tout de suite voulu y aller, et on a monté un sketch avec l’équipe. Dans la mesure où il y a encore des personnes qui font des choses drôles, autant se mettre du côté des rieurs ! Puis, je n’ai aucun nombrilisme sur ma personne. Je n’ai pas d’ego. Je m’en fous complètement ! Ma seule satisfaction, c’est d’avoir pu vivre de ce métier, tout le temps ! De m’être fait des copains, aussi . Et d’avoir pu rencontrer des gens fabuleux ! Un jour, je répétais une pièce avec Romain Bouteille, et, Jacques Prévert, qui passait par là, nous a apporté du vin chaud. Il s’est posé quelques instants avec nous, et s’est mis à nous parler du cinéma de son époque, comment il avait écrit ses scenarii, etc. Ça, c’est quand même extraordinaire ! Surtout que Jacques avait un humour… Incroyable ! Voilà, ça, ça a de la valeur pour moi. Mais, être en couverture de Première… bof. À quoi ça sert ? »

Propos recueillis par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies