Véritable légende du 7ème Art, Jean-Paul Belmondo a su faire de la comédie une de ses spécialités, tournant sous la direction des plus grands auteurs et réalisateurs, toujours en compagnie de partenaires merveilleux, de Jean Gabin à Lino Ventura, en passant par Bourvil, Claudia Cardinale, Françoise Dorléac, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort ou Jacqueline Bisset.

Le Magnifique vient de tirer sa révérence le lundi 5 septembre à l’âge de 88 ans. Retour sur un parcours exceptionnel.

Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, fils du célèbre sculpteur Paul Belmondo et de l’artiste-peintre Madeleine Rainaud-Richard, Jean-Paul Belmondo s’intéresse de prime abord au sport, qu’il pratique avec assiduité dès son adolescence. Au programme : cyclisme, football… sans oublier la boxe, à laquelle il se consacre en amateur, puis en professionnel. Il ne tarde cependant pas à raccrocher les gants, et ce, pour une raison simple : « À 15 ans, explique-t-il, après avoir écouté à la radio la victoire de Marcel Cerdan sur Tony Zale, je n’avais qu’une idée : faire de la boxe. Mais, pour boxer, il faut avoir faim et avoir la haine. Ce n’était pas mon cas. »

Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, fils du célèbre sculpteur Paul Belmondo et de l’artiste-peintre Madeleine Rainaud-Richard, Jean-Paul Belmondo s’intéresse de prime abord au sport, qu’il pratique avec assiduité dès son adolescence. Au programme : cyclisme, football… sans oublier la boxe, à laquelle il se consacre en amateur, puis en professionnel. Il ne tarde cependant pas à raccrocher les gants, et ce, pour une raison simple : « À 15 ans, explique-t-il, après avoir écouté à la radio la victoire de Marcel Cerdan sur Tony Zale, je n’avais qu’une idée : faire de la boxe. Mais, pour boxer, il faut avoir faim et avoir la haine. Ce n’était pas mon cas. »

Dans le même temps, il se découvre une toute autre passion : le théâtre. Une représentation des Femmes savantes de Molière à La Comédie-Française en 1948 le séduit au plus haut point. De là naît son désir d’être comédien. A l’orée des années 1950, il suit alors les cours de Raymond Girard, tout en préparant le concours du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il en sera recalé par deux fois, avant d’être admis en octobre 1952. Néanmoins, son professeur Pierre Dux ne lui prédit pas un grand avenir. Selon lui, ce « Jean-Paul Belmondo » ne pourra jouer que des seconds rôles. Dux ajoute même, à propos de son disciple : « Avec la tête qu’il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible. »

L’ardent Jean-Paul n’écoute guère ces allégations et poursuit tranquillement sa formation, quatre années durant, aux côtés d’autres prétendants, qui deviennent de véritables copains : Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Bruno Cremer, Pierre Vernier et Michel Beaune. La fameuse « Bande du Conservatoire. » Il côtoie aussi Claude Rich, Guy Bedos ou encore Michel Galabru.

En marge, les expériences sur scène commencent à se multiplier, Belmondo se fait peu à peu remarquer et, dès 1957, il fait ses débuts au cinéma, dans deux comédies : Les Copains du dimanche réalisé par Henri Aisner, suivi d’À pied, à cheval et en voiture de Maurice Delbez. De ces longs-métrages, Jean-Paul conservera toutefois un souvenir plus qu’amer. L’un connaît en effet une exploitation en salles limitée. Quant au second, Belmondo en sera finalement absent : « Avec mon ami Jean-Pierre Cassel, qui essayait de mener de front une carrière de danseur et d’acteur, nous avions tourné une courte séquence de ce film, À pied, à cheval et en voiture. Comme ça arrive souvent avec les metteurs en scène de l’arrière-garde, elle a été coupée au montage. Nous, qui nous étions donné la peine de payer sept cents francs une salle de projection sur les Champs-Elysées, n’étions pas particulièrement ravis de notre soirée. »

Qu’importe ! l’acteur ne lâche rien et continue d’enchaîner les contrats. Des comédies toujours, ou comédies dramatiques (Les Tricheurs de Marcel Carné, Un drôle de dimanche de Marc Allégret, Mademoiselle Ange de Géza von Radványi) mais pas que. En 1960, un certain Jean-Luc Godard l’interpelle dans la rue et lui propose d’être la vedette – face à Jean Seberg – d’À bout de souffle, mélange de film policier et de drame, et futur emblème de la Nouvelle Vague. Carton plein : 2.208.962 entrées. Belmondo est immédiatement consacré : « Du jour au lendemain, tout le monde m’a appelé, partout, d’Italie, de France, et je faisais cinq, six, sept films par an ! Parce que je me disais : « Ça va pas durer, c’est pas possible ! »

Surtout, le comédien refuse de se laisser enfermer dans un genre unique : « J’ai toujours essayé, par goût, d’alterner films dramatiques et films comiques, parce que j’aime beaucoup le comique. À mon avis, c’est le genre le plus difficile. Moi, si je tire la gueule dans un film pendant trois mois, j’aime bien être gai dans le suivant. Je crois aussi, honnêtement, que pour le public, c’est une bonne chose de varier les genres : et j’ai la chance de pouvoir jouer comique et non comique. »

En 1962, il se laisse aisément convaincre par Un Singe en hiver. Adapté d’un livre d’Antoine Blondin sous l’égide de plumes affutées (François Boyer, Henri Verneuil, Michel Audiard) et mis en scène par Verneuil, le film promet surtout une rencontre d’anthologie entre deux générations : d’un côté celle de Jean Gabin, de l’autre celle de Belmondo. Un pari toutefois intimidant pour la star montante : « Quand on m’a proposé de tourner Un Singe en hiver, j’étais mort de trac ! Moi, jeune loup de vingt-sept ans, face à l’ours sacré du cinoche ! Et j’avais encore plus peur de ses films que de lui. Et puis, dès le premier jour, j’ai compris que j’allais devenir son ami. D’abord, on a parlé foot. J’avais demandé un ballon pour jouer avec les machinos. Il nous regardait, assis sur son fauteuil. Je me suis approché de lui tout doucement, et toc ! Le ballon entre ses pattes. Silence total sur le plateau. On savait que Gabin ne se levait jamais, qu’il restait de marbre entre les prises. Tout à coup, on l’a vu se lever, et il a tiré droit au but ! C’est comme cela que tout a commencé entre nous : par un shoot en plein cœur. On s’aimait beaucoup. Le matin, il arrivait en me disant : « J’ai mal aux burlingues, môme, alors ce soir, ce sera jambon-salade ! » Passé huit heures, il me disait : « On va se prendre un petit whisky, quand même. » Et hop ! Tous à table ! Pendant deux mois, tous les soirs, on s’est arsouillés. Et chaque matin, il me refaisait le coup du jambon-salade. Quelle rigolade ! »

Jean-Paul Belmondo tourne Un singe en hiver – Les échos du cinéma (1 janvier 1961)

Les critiques confirment. Pour Le Canard enchaîné, entre autres, la réussite est totale : « Dans ce film truculent et joyeux, il y a aussi beaucoup de tendresse et d’amitié. » Sans surprise, donc, le public répond massivement présent : 2.417.209 de tickets vendus !

L’année suivante, Belmondo retrouve Guy Bedos, pour le film Dragées au poivre de Jacques Barratier. Puis il enquille sur Peau de banane, signé Marcel Ophüls, avec Claude Brasseur et Jeanne Moreau. Le retour à un cinéma plus conventionnel, qui ne fera guère d’éclat. Fort heureusement, avec Jean-Paul Belmondo, rien ne dure jamais, et le comédien s’envole très vite vers des horizons plus ambitieux encore, grâce au réalisateur Philippe de Broca.

Après l’aventure Cartouche (1962), les deux hommes s’accordent sur une comédie trépidante, L’Homme de Rio, dans la lignée de Tintin, que de Broca rêvait de transposer au cinéma. Il en conserve l’esprit, tout en inventant des personnages et une histoire originale, quoique légèrement simpliste. De Broca précise : « Je cherche à mettre de moins en moins de choses dans mes films, en dehors de ce que l’on voit. J’aime de plus en plus faire des pirouettes et lâcher des bulles. Ici, il n’y a rien qu’un garçon qui court après une fille qu’il n’aime même pas. Il court pour le plaisir de courir. Ce qui compte, ce n’est pas pourquoi il court, c’est la grâce de sa démarche. » À ce petit jeu, Jean-Paul s’en donne évidemment à cœur joie et ne recule devant aucune folie, allant parfois jusqu’à risquer sa propre vie. Alors qu’il doit passer d’un immeuble à l’autre par le biais de câbles, l’un d’eux se cabre : « Je n’ai pas peur, confiera-t-il plus tard. J’ai confiance. Mon pote, mon maître ès cascades, Gil Delamare, est là, de l’autre côté. Il a vu que j’étais coincé. Il ne me laissera pas mourir. J’en suis sûr. Je n’ai pas peur, mais j’ai mal. Et puis, je préfèrerais quand même ne pas rester trop longtemps comme ça, en l’air. Il y a quand même un vide de quarante étages sous moi. Ce matin, ce foutu câble a pourtant été vérifié avec mon poids en sacs de sable. Gil est un très bon professionnel : il calcule et s’assure parfois plusieurs fois de la sécurité de l’acrobatie à réaliser. Mais je suis bloqué au milieu. J’ai beau être entraîné, sportif et musclé, mes bras fatiguent. Le droit est en train de virer au blanc. L’engourdissement, ou le début de la fin. Il faut agir avant qu’il ne gagne aussi le gauche. Gil me hurle d’attraper le câble avec les jambes pour soulager le reste. Ce que j’arrive à faire, moyennant un effort accentué des muscles abdominaux. Dès que mes chevilles sont enroulées, je relâche le bras droit. Pas trop longtemps. Ne pas s’éterniser. En me tirant avec les jambes, j’avance lentement sur le filin. Je m’encourage en jaugeant le peu de distance qu’il me reste à effectuer. Un mètre, puis l’autre. Et hop, je parviens à la corniche, où l’on me réceptionne avec bonheur : ils avaient tous arrêté de respirer (…) Épaulé par Gil Delamare et porté par la confiance de de Broca, je suis désormais capable d’accomplir toutes les actions, y compris les plus périlleuses. J’ai passé au Brésil mon baptême de feu en tutoyant le vide. »

Dès lors, il est vrai, plus rien ne l’arrête, y compris hors champ : « À Rio, on faisait les cons, on foutait les meubles par la fenêtre. Mnouchkine (le producteur) nous avait pris à part : « Je vous en supplie, pas de conneries, je ne peux pas payer l’hôtel. » On a commencé par mettre de la farine dans l’air conditionné. Puis on s’est foutu totalement à poil dans le restaurant, avec de Broca devant, en smoking ! Mnouchkine adorait ça… Après, il s’est mis à foutre des crocodiles dans les bidets ! »

Sélectionné aux Oscars dans la catégorie Meilleur scénario original, L’Homme de Rio n’obtient malheureusement pas la statuette. En revanche, la critique est élogieuse, le film triomphe dans les salles et restera le plus gros succès du cinéaste, cumulant 4.800.626 entrées.

Un an et demi plus tard, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence, en changeant de cap : Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo se sont donnés rendez-vous en Asie, pour Les Tribulations d’un Chinois en Chine, une comédie entièrement conçue par Daniel Boulanger, d’après l’œuvre de Jules Verne. Les aventures de Tintin demeurent également une importante source d’inspiration et l’équipée, poussée par leur précédent succès, redouble de challenges : « Philippe de Broca avait décidé qu’il y aurait des cascades toutes les trois minutes, rapporte Belmondo. Par exemple, je devais descendre une vingtaine d’étages accroché à des bambous. Et quand je m’entraînais à la barre fixe avec l’ami Gil Delamare, le patron de l’hôtel avait l’habitude de dire en passant : « Alors, ça va toujours, la gonflette ? » À la fin, ça nous a énervés et on a parié mille dollars qu’on marcherait sur le rebord de son toit. On a tenu parole. De là-haut, avec Gil, on l’apercevait. Il était à genoux, répétant : « Revenez, revenez, je vous en supplie ! » Delamare, je l’aurais suivi les yeux fermés jusqu’au bout du monde. »

Un an et demi plus tard, on prend les mêmes, ou presque, et on recommence, en changeant de cap : Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo se sont donnés rendez-vous en Asie, pour Les Tribulations d’un Chinois en Chine, une comédie entièrement conçue par Daniel Boulanger, d’après l’œuvre de Jules Verne. Les aventures de Tintin demeurent également une importante source d’inspiration et l’équipée, poussée par leur précédent succès, redouble de challenges : « Philippe de Broca avait décidé qu’il y aurait des cascades toutes les trois minutes, rapporte Belmondo. Par exemple, je devais descendre une vingtaine d’étages accroché à des bambous. Et quand je m’entraînais à la barre fixe avec l’ami Gil Delamare, le patron de l’hôtel avait l’habitude de dire en passant : « Alors, ça va toujours, la gonflette ? » À la fin, ça nous a énervés et on a parié mille dollars qu’on marcherait sur le rebord de son toit. On a tenu parole. De là-haut, avec Gil, on l’apercevait. Il était à genoux, répétant : « Revenez, revenez, je vous en supplie ! » Delamare, je l’aurais suivi les yeux fermés jusqu’au bout du monde. »

Le spectacle est incessant et personne n’y résiste, à commencer par Ursula Andress, la partenaire à l’écran – et bientôt dans la vie – de Jean-Paul : « J’ai toujours adoré rire, mais je crois que Jean-Paul Belmondo m’a plus fait rire que n’importe qui. C’est comme cela qu’il m’a séduite. Avec lui, j’ai connu la grande folie, la passion. J’avais l’impression de vivre dans l’œil d’un cyclone qui attirait un ouragan. »

À sa sortie, le 4 décembre 1965, Les Tribulations d’un Chinois en Chine est un énième succès, attirant 2.701.748 spectateurs.

Entretemps, Jean-Paul Belmondo est rappelé par Henri Verneuil pour une folle odyssée au sud du Maroc, élaborée par Marcel Jullian et Verneuil, d’après le roman de Claude Veillot Nous n’irons pas en Nigeria. Titré Cent mille dollars au soleil, le long-métrage revêt l’apparence d’un western, mais « à la française », et empli d’humour, notamment grâce aux dialogues d’Audiard (« Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon », « C’est con les canards, mais ça fait cossu »…) ainsi que leur interprétation. Il faut dire que le cinéaste, aidé par le producteur Alain Poiré, a réuni de véritables spécialistes en la matière : Lino Ventura et Bernard Blier. Belmondo ne tarit d’ailleurs pas d’éloges envers eux : « C’est comme au tennis, mieux vaut jouer avec des bons qu’avec des mauvais. Lino, il était tellement à l’aise et tellement naturel, j’avais les mêmes sensations qu’avec Gabin. Quant à Bernard Blier, il était le seul comédien que j’ai connu capable de restituer ses répliques au point qu’on se posait la question : c’est du Audiard ou du Blier ? ».

Choisi pour représenter la France au Festival de Cannes 1964, Cent mille dollars au soleil y fait un four, mais se rattrape ensuite largement en conquérant le cœur du public : 3.441.118 entrées au box-office cette année-là. Une acclamation qui confirme la popularité de Jean-Paul Belmondo.

Claude Rich, Jean Paul Belmondo et Jean Claude Brialy tournent La Chasse à l’homme

Grand écran (29 septembre 1964)

Après un tour chez Édouard Molinaro (La Chasse à l’homme, 1964), Jean Becker (Échappement libre, 1964 et Tendre Voyou, 1966) et une brève apparition dans le prestigieux Casino Royale coréalisé par Val Guest, Kenneth Hughes, John Huston, Joseph McGrath et Robert Parrish (1967), Jean-Paul Belmondo est engagé par Gérard Oury pour être une des têtes d’affiche de sa prochaine comédie, Le Cerveau. À ses côtés, Bourvil, David Niven et Eli Wallach. Un casting international au service d’un scénario gaguesque à souhait. Le cinéaste est aux anges : « Essoufflé, je saute d’un praticable, passe à proximité d’Alain Poiré, l’homme sans lequel rien de ce qui est là n’existerait. Je m’arrête une seconde et lui dis : « C’est fou ce que je m’amuse ! » Alors humour ravageur, œil de cocker un peu chagrin, Alain Poiré me fait : « T’as des distraction coûteuses ! ».

À l’arrivée, cependant, Belmondo exprime une légère déception face au résultat : « Au départ, il y avait dans Le Cerveau le côté situations fausses à la Feydeau, et je pensais que le film serait développé dans ce sens, comme dans La Grande vadrouille, par exemple. C’est vrai que, souvent, ma préférence va aux films comiques, non seulement parce que je n’en tourne pas autant que je le voudrais, mais encore parce que ce genre offre beaucoup de possibilités à un acteur. Or, dans Le Cerveau, à mon avis, Feydeau est effacé par l’hélicoptère, par le train, par la voiture qui se coupe en deux, par la piscine, etc. Le comique de situation et le comique d’accessoires – lequel se fait souvent au détriment des personnages – ce n’est pas du tout la même chose, pour un acteur. Si vous voulez, c’est un film où aucun des quatre acteurs n’est volé, car l’ensemble est bien équilibré de ce point de vue, mais c’est finalement un cinquième qui prend la vedette au détriment de tous : le train ! Je crois que le comique est un genre qui s’accommode assez bien d’un certain côté artisanal. Ainsi, pour L’Homme de Rio, nous sommes partis à neuf au Brésil. Il n’y avait pas de trucage et, lorsqu’il fallait passer d’une fenêtre à l’autre au-dessus du vide, on le faisait vraiment ! Cela, je crois que les gens le sentent et l’apprécient. » Ne lui en déplaise, Le Cerveau sera son plus grand hit, avec 5.547.305 de spectateurs à la clef.

En 1971, l’acteur fait confiance à Jean-Paul Rappeneau pour un projet intitulé Les Mariés de l’An II. Déjà coscénariste de L’Homme de Rio, Rappeneau a aussi fait ses preuves en tant que metteur en scène avec un premier long-métrage, La Vie de château, une joyeuse comédie au sein de laquelle officiaient Philippe Noiret et Catherine Deneuve. Dans un tout autre genre, l’action des Mariés de l’An II, entre cavalcades et romance, se situe en 1793, au beau milieu de la Révolution. Le spectacle n’en est pas moins hautement divertissant, et Belmondo, à l’instar de ses partenaires (Marlène Jobert, Pierre Brasseur, Sami Frey, Julien Guiomar, Patrick Préjean…), a sa part de responsabilité : « Avec l’énergie qu’il dégage, insiste Jean-Paul Rappeneau, je savais qu’il allait traverser l’époque comme un boulet de canon. » Une association évidente, en somme, à laquelle souscrit également sans mal le comédien : « Rappeneau est d’une précision inouïe. Je n’ai jamais tourné un film aussi méticuleusement préparé dans tous les détails. On se sent dirigé comme si on était sur des rails. » Et malgré un tournage en Roumanie des plus difficiles, le film est une immense réussite. La presse est dithyrambique (« Joué avec finesse, filmé avec intelligence, élégance et goût » pour Henry Chapier) et le public, une fois de plus, se rue en masse : 2.822.567 entrées.

En 1971, l’acteur fait confiance à Jean-Paul Rappeneau pour un projet intitulé Les Mariés de l’An II. Déjà coscénariste de L’Homme de Rio, Rappeneau a aussi fait ses preuves en tant que metteur en scène avec un premier long-métrage, La Vie de château, une joyeuse comédie au sein de laquelle officiaient Philippe Noiret et Catherine Deneuve. Dans un tout autre genre, l’action des Mariés de l’An II, entre cavalcades et romance, se situe en 1793, au beau milieu de la Révolution. Le spectacle n’en est pas moins hautement divertissant, et Belmondo, à l’instar de ses partenaires (Marlène Jobert, Pierre Brasseur, Sami Frey, Julien Guiomar, Patrick Préjean…), a sa part de responsabilité : « Avec l’énergie qu’il dégage, insiste Jean-Paul Rappeneau, je savais qu’il allait traverser l’époque comme un boulet de canon. » Une association évidente, en somme, à laquelle souscrit également sans mal le comédien : « Rappeneau est d’une précision inouïe. Je n’ai jamais tourné un film aussi méticuleusement préparé dans tous les détails. On se sent dirigé comme si on était sur des rails. » Et malgré un tournage en Roumanie des plus difficiles, le film est une immense réussite. La presse est dithyrambique (« Joué avec finesse, filmé avec intelligence, élégance et goût » pour Henry Chapier) et le public, une fois de plus, se rue en masse : 2.822.567 entrées.

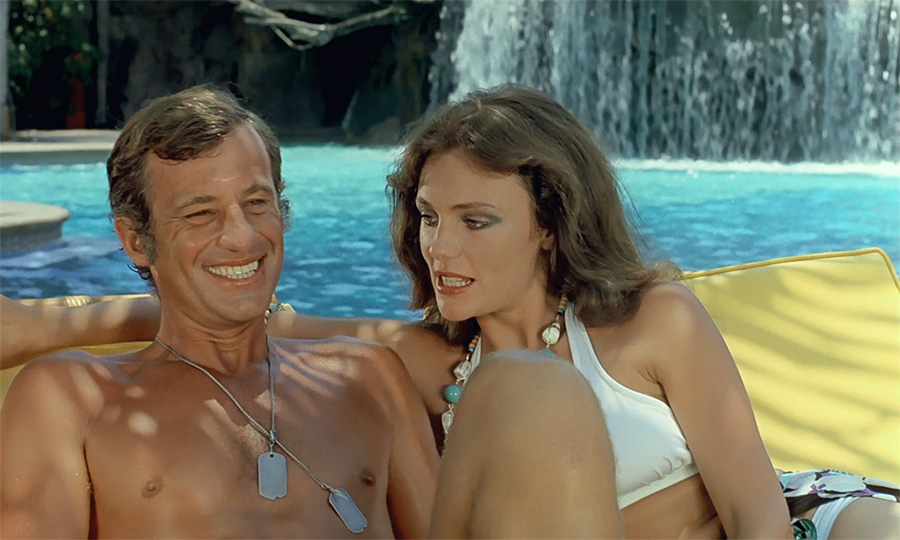

Dans la foulée, Belmondo rejoint Philippe de Broca en vue d’un énième sujet qui promet : Le Magnifique. « Je voulais tourner une parodie de la violence, du sadisme, du sexe et de la cruauté, raconte à l’époque le réalisateur. Je voulais me venger de tout ce que je n’aime pas dans le cinéma d’aujourd’hui, faire un sort à ces héros que l’on voit mourir en tombant au ralenti et qui pissent le sang comme des fontaines. »

Encore marqué par l’insuccès de La Poudre d’escampette (1971) et de Chère Louise (1972), le réalisateur est approché par le producteur Alexandre Mnouchkine. Ce dernier lui présente un script de Francis Veber, préalablement titré Raconte-moi une histoire, puis Comment détruire la réputation du plus célèbre agent secret du monde, ou l’histoire d’un romancier dévoré par son héros de papier. Avec le soutien de Daniel Boulanger et de Jean-Paul Rappeneau, Philippe de Broca s’approprie le scénario, qu’il modifie à outrance. Ce qui rendra Veber fou de rage : « C’est un sujet que j’aime beaucoup et qui me tenait particulièrement à cœur, dira-t-il plus tard. Cet auteur qui se prend pour ses personnages, c’est un peu moi. Mais je n’ai vraiment pas aimé la façon dont de Broca l’a réalisé. » En guise de représailles, le scénariste demande que son nom soit retiré du générique. En avril 1995, dans les colonnes de Première, Jean-Paul Belmondo ironisera sur cette triste querelle : « Il se jugeait trahi, le petit bonhomme ! »

En dépit de multiples aléas, le tournage est ensuite une réelle partie de plaisir pour le comédien : « C’était vraiment du gâteau. Comme toujours avec de Broca. On a tourné au Mexique. C’est là que j’ai fêté mes 40 ans : on a ruiné totalement l’hôtel ! Le lendemain, je viens pour m’excuser et payer les dégâts. La patronne me demande : « Vous avé passé oune bonne soirée ? » Je dis oui… « Alors nous sommes contents… » Et elle ne m’a rien fait payer ! »

À sa sortie, le 23 novembre 1973, cette parodie de film d’espionnage attire 2.803.412 spectateurs, avant de devenir culte au fil du temps.

Jean Paul Belmondo à propos de L’Incorrigible – IT1 (14 octobre 1975)

Deux ans plus tard, le couple de Broca/Belmondo se reforme pour la cinquième fois, avec L’Incorrigible. Jean-Paul vient d’enchaîner deux longs-métrages extrêmement sérieux (Stavisky d’Alain Resnais en 1974, Peur sur la ville d’Henri Verneuil en 1975) et ce retour à un cinéma plus léger lui fait un bien fou : « Sans Philippe de Broca, on oublierait peut-être que je suis un acteur de comédie. Malheureusement, c’est un domaine où les bons sujets sont rares. Celui de L’Incorrigible m’a plu, parce que le personnage qu’on m’a fabriqué presque sur mesure, c’est l’anti-Superman, l’anti-séducteur traditionnel, plutôt un grand gosse plus ou moins honnête. »

En 1977, L’Animal permet à Jean-Paul Belmondo de poursuivre sur cette lancée, qui plus est sous la direction d’un des rois du genre, Claude Zidi. Et l’acteur ne cache pas son excitation lorsqu’il évoque l’affaire : « La partie action et la partie comédie sont à égalité et je vais pouvoir me donner à fond dans les deux genres puisque je joue un double rôle, celui d’un cascadeur et celui d’une grande vedette dont il est la doublure. »

Mieux encore : on parle – un temps – de l’associer avec Louis de Funès. Christian Fechner, le producteur, en rêve. Il n’est pas le seul : de Funès et Belmondo se tournent en effet autour depuis longtemps. Tandis qu’en 1969 le premier assistait à une avant-première du Cerveau, retrouvant au passage ses amis Bourvil et Gérard Oury, le second est venu applaudir avec ferveur l’interprète d’Oscar dans une nouvelle mouture de la pièce (après l’avoir lui-même joué une dizaine d’années plus tôt avec Pierre Mondy).

À noter également que Bébel s’amuse à l’imiter, lors d’une (très) courte séquence, dans l’atypique Docteur Popaul (1972) de Claude Chabrol. Vêtu d’un uniforme de gendarme, il grimace à l’excès et prononce quelques onomatopées dans un style rappelant son éclatant confrère.

Pour autant, cette réunion au sommet entre deux monstres sacrés de la comédie (et du box-office), tant espéré, ne se concrétisera jamais. Charles Gérard hérite du personnage envisagé à l’origine pour de Funès, Raquel Welch est engagée dans l’espoir d’une exploitation internationale, et divers talents (de Julien Guiomar à Aldo Maccione, en passant par Dany Saval, Raymond Gérôme, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Mario David, Henri Genès, etc.) viennent compléter la distribution.

Sans surprise, le film remporte un vif succès : 3.157.789 entrées en France. Ce qui n’empêche pas les critiques de faire la fine bouche. Pour Gilles Colpart, notamment, de la revue Cinéma : « L’Homme de Rio et de Broca sont déjà bien loin » et ajoute que Belmondo « en fait des kilotonnes. »

L’acteur, pour sa part, se révèle hautement satisfait du travail accompli : « L’Animal est un formidable film d’action de Claude Zidi. Là, les amateurs d’acrobaties en ont eu pour leur argent. Une cascade tous les quarts d’heure ! J’ai même failli me faire bouffer par un tigre. En fait, la production en avait engagé deux : un gentil et un méchant. J’avais répété avec le premier. Tout s’était passé en douceur. Mais le jour du tournage, c’est la terreur qu’on a sortie de la cage ! Sitôt dehors, ça n’a pas traîné ! Il m’est rentré dans le chou et a commencé à déchirer mes vêtements. Elle ne faisait que son métier, la pauvre bête : le striptease du dompteur, c’était son numéro à Las Vegas. Et moi, en plus, il voulait me déchirer l’oreille. Bien sûr, il y avait un dresseur, mais avant qu’il comprenne, qu’il réagisse et intervienne, j’ai trouvé le temps long ! »

Tandis qu’il se remet de ces quelques anicroches, Jean-Paul fait la connaissance de Georges Lautner par l’intermédiaire d’un ami : « Michel Audiard avait déjà pas mal travaillé avec Jean-Paul, détaille Lautner, et, persuadé que nos univers comportaient une foule de points communs, il s’étonnait que nous n’ayons jamais collaboré. Il a organisé une rencontre, et le courant est passé immédiatement entre Jean-Paul et moi. Nous avons aussitôt décidé de monter un projet… »

Tournage de Flic ou voyou – Côte d’Azur Actualités (13 novembre 1978)

Ainsi naît Flic ou voyou, écrit par Jean Herman et Audiard, d’après le roman L’Inspecteur de la mer de Michel Grisolia. Seulement, l’alliance Lautner/Belmondo s’avère en définitive moins évidente que prévu : « Les débuts de ma collaboration avec Belmondo ont été difficiles. C’était une grande star, il avait ses habitudes, sa façon de voir les choses et moi je ne le connaissais pas encore très bien. Ainsi, alors que j’avais commencé à écrire le scénario de Flic ou voyou avec Michel Audiard, je voyais que ce qu’on avait fait ne l’emballait pas. Et en fait, au bout de 15 jours, j’ai fini par apprendre qu’il avait un problème avec le début du film : on avait écrit une scène, celle du générique, où on voyait son personnage rouler à moto. Or, il se trouve qu’il n’est pas un grand caïd en moto et qu’il ne voulait pas en faire. Mais il ne m’avait rien dit. J’ai dû le deviner puis revoir ma copie. On a donc remplacé la moto par une vieille voiture de sport, et à partir de là, tout s’est très bien passé. Il n’y a plus eu l’ombre d’un non-dit entre nous. »

Une persévérance qui paie. Incontestable réussite, Flic ou voyou séduit démesurément (3.950.691 spectateurs). Si bien que pour beaucoup, une « suite » coule de source. Mais le trio Audiard/Lautner/Belmondo préfère de l’inédit. Le Guignolo entre alors en piste : « Avec ce film, on voulait clairement faire n’importe quoi et se payer la critique. On savait qu’elle nous attendait au tournant, qu’on allait se faire démolir et c’est pour ça qu’on en a rajouté dans le délire. D’où cette scène ahurissante où Belmondo survole Venise suspendu à un hélicoptère avec un caleçon à pois rouges. C’était vraiment un doigt d’honneur à la critique, ce film. On avait juste envie de s’amuser à tourner le film puis les voir s’énerver contre nous au moment de la sortie. Et ça n’a pas loupé, évidemment. Bon, après, le problème de ce genre d’attitude, c’est que, à l’arrivée, le film était sans doute moins réussi que Flic ou voyou puisque le public a été moins nombreux. Flic ou voyou, c’était une comédie faite avec sérieux, alors que Le Guignolo, c’était une comédie faite en déconnant. J’avais connu la même chose avec Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes, le deuxième ayant été fait dans la plus totale déconnade. Et il faut bien le reconnaître : le rire, c’est un métier très sérieux, ça ne s’improvise pas. Sur Le Guignolo, on a fait un peu tout et n’importe quoi. Par exemple, la scène de l’hélicoptère au-dessus de Venise, c’était très difficile à régler d’un point de vue logistique : il fallait que le bateau où était Jean-Paul ait la voie dégagée pour que l’hélico vienne voler au-dessus de lui. Et puis après, Jean-Paul a dû tenir un moment pendu sous l’hélico car la scène était assez longue. Il était simplement accroché au trapèze par deux petits crochets reliés à ses poignets, c’était donc très fatigant pour les bras. Mais malgré ces difficultés, ça s’est terminé une fois de plus en déconnade. Quand Jean-Paul s’est posé sur le sol et a lâché l’hélico, je l’attendais vêtu en tout et pour tout d’un slip. Comme ça, on a pu prendre une belle photo, avec lui en caleçon et moi en slip, pour bien montrer à nos amis les critiques combien nous nous étions amusés. Si je me souviens bien, on avait même réussi à mettre la photo en dernière page du dossier de presse ! »

Une persévérance qui paie. Incontestable réussite, Flic ou voyou séduit démesurément (3.950.691 spectateurs). Si bien que pour beaucoup, une « suite » coule de source. Mais le trio Audiard/Lautner/Belmondo préfère de l’inédit. Le Guignolo entre alors en piste : « Avec ce film, on voulait clairement faire n’importe quoi et se payer la critique. On savait qu’elle nous attendait au tournant, qu’on allait se faire démolir et c’est pour ça qu’on en a rajouté dans le délire. D’où cette scène ahurissante où Belmondo survole Venise suspendu à un hélicoptère avec un caleçon à pois rouges. C’était vraiment un doigt d’honneur à la critique, ce film. On avait juste envie de s’amuser à tourner le film puis les voir s’énerver contre nous au moment de la sortie. Et ça n’a pas loupé, évidemment. Bon, après, le problème de ce genre d’attitude, c’est que, à l’arrivée, le film était sans doute moins réussi que Flic ou voyou puisque le public a été moins nombreux. Flic ou voyou, c’était une comédie faite avec sérieux, alors que Le Guignolo, c’était une comédie faite en déconnant. J’avais connu la même chose avec Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes, le deuxième ayant été fait dans la plus totale déconnade. Et il faut bien le reconnaître : le rire, c’est un métier très sérieux, ça ne s’improvise pas. Sur Le Guignolo, on a fait un peu tout et n’importe quoi. Par exemple, la scène de l’hélicoptère au-dessus de Venise, c’était très difficile à régler d’un point de vue logistique : il fallait que le bateau où était Jean-Paul ait la voie dégagée pour que l’hélico vienne voler au-dessus de lui. Et puis après, Jean-Paul a dû tenir un moment pendu sous l’hélico car la scène était assez longue. Il était simplement accroché au trapèze par deux petits crochets reliés à ses poignets, c’était donc très fatigant pour les bras. Mais malgré ces difficultés, ça s’est terminé une fois de plus en déconnade. Quand Jean-Paul s’est posé sur le sol et a lâché l’hélico, je l’attendais vêtu en tout et pour tout d’un slip. Comme ça, on a pu prendre une belle photo, avec lui en caleçon et moi en slip, pour bien montrer à nos amis les critiques combien nous nous étions amusés. Si je me souviens bien, on avait même réussi à mettre la photo en dernière page du dossier de presse ! »

Belmondo est enchanté et profite de ce rôle pour défendre la comédie au sens large : « Mis à part les rôles dramatiques que j’ai tenus, je me sens à l’aise dans la peau d’un héros malgré lui. Il se trouve là où il ne devrait pas être. Il est entraîné à son insu dans l’aventure et il en sort en souriant. Si j’interprétais un salaud ou un lâche, le public serait déçu. Sans me comparer à eux, un Bogart ou un Gabin veillaient, eux aussi, à ne pas trahir l’attente du public. Lorsque j’étais un gosse, mon père m’emmenait au Louvre et ma mère au cirque. C’est le cirque qui a triomphé. J’ai toujours le besoin de faire rire. Le clown est moins considéré que le tragédien, mais peu m’importe. Le public, lui, a bougrement besoin d’oublier ses soucis. Et je suis là pour ça. On voudrait culpabiliser les rieurs. Moi, je n’ai pas honte de distraire. Ceux qui font la fine bouche devant certaines répliques d’Audiard sont les mêmes qui boudaient devant Feydeau, Prévert, Jeanson et Guitry, dont ils sont aujourd’hui les premier à vanter les talents. »

Conjointement, le comédien se voit décerner la Légion d’honneur. Au ministère de la Culture, parmi les invités, le cinéaste Gérard Oury s’est empressé de répondre présent, trop heureux de pouvoir féliciter un des anciens héros de son Cerveau : « Je l’observe, balèze, gueule plus burinée qu’à l’époque, magnifique avec ce nez cassé par un coup de poing bénéfique et cet œil marron qui a toujours l’air de se moquer. J’ai envie de tourner avec lui, de remettre ça. Je l’attrape par le bras, l’entraîne vers un paravent derrière lequel les loufiats sifflent en douce le rab de champ’. « Écoute ça, lui dis-je, une idée qui me trotte dans la tête : un as de la guerre 14-18, pilote de chasse et ex-champion de boxe, emmène l’équipe de France, dont il est devenu l’entraîneur, aux Jeux Olympiques de Berlin (…) Dans le train, tu rencontres un môme. Il est juif et on est en 36. En arrivant à Berlin, tu as mis le doigt dans l’engrenage. De fil en aiguille, tu vas sauver le gosse et toute sa famille… » « À moi tout seul ? » « Avec l’aide de ton ex-adversaire de la Grande Guerre, un aviateur allemand antinazi. À vous deux, vous parviendrez à les faire sortir d’Allemagne, au nez et à la moustache d’Hitler ! » Perplexe, Belmondo me regarde : « Et tu veux faire rire avec ça, mon grand ? »

Non seulement Oury le veut, mais en plus il y parvient. L’As des as, coécrit avec Danièle Thompson, sort le 27 octobre 1982 et se classe deuxième au box-office annuel avec ses 5.452.593 entrées.

Encore une belle expérience pour Bébel. À propos d’Oury, il témoigne : « Je l’aime beaucoup. D’abord parce que c’est un ancien acteur et qu’il apprécie beaucoup ces gens-là. Et puis, il aime voir jouer la comédie, cela lui fait plaisir. Il est le premier public, et il est bon. Enfin, il y a un élément très important : Gérard Oury veut des scénarios très bien construits, dans la tradition des célèbres vaudevilles de Georges Feydeau. Dans toutes les histoires que ce grand maître du rire a écrites, les gags et les situations burlesques ne se suivent jamais par hasard. C’est, au contraire, toujours une suite logique. Tout est bien conçu et cela aide énormément le comédien. En fait, on sait où l’on va. »

Mais cela n’est pas au goût de tous. Et la presse tire à boulet rouge sur le film et ceux qui l’ont commis. Pour Jean-Paul Belmondo, cette fois, la coupe est pleine. Et il y répond sans ambages, à travers une lettre qu’il fait publier :

Lettre ouverte aux coupeurs de têtes : « En parcourant le manifeste accusant L’As des as d’avoir volé « les spectateurs potentiels » d’Une Chambre en ville, et en examinant la liste des signataires, je me pris soudain à baisser la tête… un mot de Cocteau me vint à l’esprit : « En France, l’égalité consiste à trancher les têtes qui dépassent. » Ainsi, L’As des as, que j’ai coproduit et interprété, en y laissant intégralement mon cachet parce que j’avais le désir de stigmatiser, sur le ton léger de la comédie, l’antisémitisme et l’intolérance, n’est pas toléré par ceux qui font profession de tolérance, et Gérard Oury doit rougir de honte d’avoir « préconçu son film pour le succès » ! Jacques Demy a-t-il préconçu le sien pour l’échec ? Lorsqu’en 1974, j’ai produit et sorti Stavisky d’Alain Resnais et que le film n’a fait que 375.000 entrées, je n’ai pas pleurniché en accusant James Bond de m’avoir volé mes spectateurs. Ce remue-ménage est grotesque. (…) Oublions donc cette agitation stérile et gardons seulement en mémoire cette phrase de Bernanos : « Attention, les ratés ne vous rateront pas ! »

Est-ce cette triste mésaventure qui amène le binôme Oury/Belmondo à ne jamais se reformer ? Quoi qu’il en soit, après Le Cerveau et L’As des as, aucun autre projet ne les reliera.

En contrepartie, Jean-Paul reste fidèle à Georges Lautner, qui l’invite sur la Côte d’Azur, pour adapter au cinéma Joyeuses Pâques de Jean Poiret. Lautner en dévoile les coulisses : « Le producteur Alain Sarde avait acquis les droits de la pièce et m’avait proposé d’en réaliser l’adaptation. Belmondo, qui l’avait vu et apprécié, me contacta pour en savoir plus. C’était un rôle qu’il aurait aimé jouer au théâtre. Je crois qu’il ne voulait pas laisser passer l’occasion de l’interpréter au cinéma. J’ai organisé une rencontre entre Jean Poiret et lui. À peine s’étaient-il serrés la main que les plaisanteries ont commencer à fuser. Ils étaient sur la même longueur d’onde, partageant un humour semblable et le sens de l’autodérision. À la fin de cette première entrevue, il était décidé que nous travaillerions ensemble sur ce film. » Belmondo confirme ses motivations : « J’avais envie de revenir à la comédie pure. Celle où les situations comiques naissent des rencontres de gens, de ce qu’ils disent. Un retour à des films comme L’Animal ou L’Incorrigible. Sans que je renie quoi que ce soit, j’ai le sentiment que les gens veulent rire franchement. »

Une distribution exceptionnelle est composée : Marie Laforêt, Rosy Varte, Michel Beaune, auxquels s’ajoute la délicieuse Sophie Marceau, alors en plein boom, et qui ne tarde pas à conquérir Jean-Paul : « Elle joue vraiment la comédie, affirme-t-il, elle ne pense pas à ses cheveux tout le temps comme certaines actrices. Elle vous regarde, elle joue et si on improvise, elle suit dans l’improvisation. En plus, comme camarade, elle est vraiment adorable, ce qui est rare pour les gens de sa génération. Elle n’a pas du tout la grosse tête ! »

À l’issue du tournage, en revanche, un événement inattendu se produit. Jean-Paul rejette l’affiche proposée par son associé René Chateau. Il s’en justifie quelque temps plus tard, au magazine Première : « J’en avais marre de voir toujours les mêmes dessins, même quand les films étaient différents (…) J’ai craqué (…) C’est comme un acteur qui jouerait toujours dans tous les films, avec le même costume. On finirait par se dire : « Merde, il ne va pas enlever son costume ? » Toutefois, outre d’inévitables retombées médiatiques, l’affaire ne bouscule que très modestement la sortie de Joyeuses Pâques. Comme à leurs habitudes, les critiques dézinguent (« Marivaudage tricoté au marteau-piqueur. Dialogue aussi gai qu’une table en Formica » selon L’Express) et le public continue de suivre (3.428.889 spectateurs).

Jean-Paul Belmondo sent tout de même le vent tourner. Il lui faut se renouveler. Il abandonne donc un temps Lautner et de Broca, pour se tourner vers Alexandre Arcady, cinéaste en plein essor (Le Coup de sirocco, Le Grand pardon, Le Grand carnaval) qui lui soumet l’adaptation par Daniel Saint-Hamont et Francis Veber d’un roman américain signé Jay Cronley, La Java des loquedus (Quick change). Ou l’histoire d’un braquage parfait… et d’une fuite compliquée. L’acteur y est Grimm, prêt à en découdre avec la Banque internationale du Canada, déguisé en clown. Une partition rêvée pour Bébel : « J’avais l’impression d’être Grock, Fratellini ou Zavata… Les idoles de mes quinze ans. » À ses côtés, Kim Cattrall et Guy Marchand (tout juste auréolé d’un César pour Garde à vue de Claude Miller), plus quelques copains : l’incontournable Jean-Pierre Marielle, ainsi que Jacques Villeret, rencontré un an auparavant sur le plateau des Morfalous, d’Henri Verneuil. Bref, d’heureuses retrouvailles, pour un tournage idyllique… à un incident près. Dans le cadre d’une des séquences, Belmondo est amené à se déplacer à l’arrière d’une dépanneuse en marche. Une action qui, en soi, n’a rien d’extraordinaire pour l’immense cascadeur qu’il est, et pourtant… Par un malheureux concours de circonstance, il se cogne durement la tête contre une barre en acier. Toute l’équipe s’affole. Daniel Saint-Hamont évoque : « Il s’est transformé immédiatement en statue de sang, ça ruisselait sur son visage, sur ses vêtements. Pendant dix secondes, on a eu tous très peur ! » En définitive, la production se met en arrêt et Jean-Paul Belmondo s’en tire avec quelques points de suture. Pas de quoi calmer ses ardeurs donc : « Les cascades, j’ai toujours aimé ça, assène-t-il, et ce n’est pas cet incident qui va m’en dégoûter. »

Jean-Paul Belmondo sent tout de même le vent tourner. Il lui faut se renouveler. Il abandonne donc un temps Lautner et de Broca, pour se tourner vers Alexandre Arcady, cinéaste en plein essor (Le Coup de sirocco, Le Grand pardon, Le Grand carnaval) qui lui soumet l’adaptation par Daniel Saint-Hamont et Francis Veber d’un roman américain signé Jay Cronley, La Java des loquedus (Quick change). Ou l’histoire d’un braquage parfait… et d’une fuite compliquée. L’acteur y est Grimm, prêt à en découdre avec la Banque internationale du Canada, déguisé en clown. Une partition rêvée pour Bébel : « J’avais l’impression d’être Grock, Fratellini ou Zavata… Les idoles de mes quinze ans. » À ses côtés, Kim Cattrall et Guy Marchand (tout juste auréolé d’un César pour Garde à vue de Claude Miller), plus quelques copains : l’incontournable Jean-Pierre Marielle, ainsi que Jacques Villeret, rencontré un an auparavant sur le plateau des Morfalous, d’Henri Verneuil. Bref, d’heureuses retrouvailles, pour un tournage idyllique… à un incident près. Dans le cadre d’une des séquences, Belmondo est amené à se déplacer à l’arrière d’une dépanneuse en marche. Une action qui, en soi, n’a rien d’extraordinaire pour l’immense cascadeur qu’il est, et pourtant… Par un malheureux concours de circonstance, il se cogne durement la tête contre une barre en acier. Toute l’équipe s’affole. Daniel Saint-Hamont évoque : « Il s’est transformé immédiatement en statue de sang, ça ruisselait sur son visage, sur ses vêtements. Pendant dix secondes, on a eu tous très peur ! » En définitive, la production se met en arrêt et Jean-Paul Belmondo s’en tire avec quelques points de suture. Pas de quoi calmer ses ardeurs donc : « Les cascades, j’ai toujours aimé ça, assène-t-il, et ce n’est pas cet incident qui va m’en dégoûter. »

Hélas, les craintes de Jean-Paul se vérifient : le style « Bébel » s’essouffle, et le film, sobrement intitulé Hold-up, n’attire pas la foule escomptée. Avec 2.367.294 millions de tickets vendus (540.000 sur Paris/Périphérie), l’honneur reste sauf, mais la déception est cependant de mise. Jean-Paul commence à se remettre en question et déclare au journaliste Jean-Pierre Lavoignat : « Je crois que les gens, le jeune public notamment, a plus envie de venir me voir si j’arrive un pétard à la main, que je distribue deux trois baffes à gauche et à droite et si, de temps en temps, je place une ou deux choses comiques – comme dans Le Professionnel. Vous savez, moi, j’aime beaucoup le comique et je l’ai toujours aimé. J’ai joué pratiquement dix ans au théâtre et presque uniquement des rôles comiques, y compris dans les classiques ! Pourtant, si des films comme L’Animal, L’Incorrigible, Le Magnifique ont eu beaucoup de succès, je crois que les gens me préfèrent en fait plus en dur que lorsque je fais le guignol, j’allais dire le guignolo ! Je l’avoue, moi, j’ai tendance à aimer le grand comique. Mais vous voyez, je me suis beaucoup amusé avec Joyeuses Pâques, j’ai retrouvé dans le dialogue le plaisir du bon boulevard. Ça m’a donné l’envie de rejouer au théâtre. D’ailleurs, fort de cette expérience, la prochaine fois que j’aurai vraiment envie de jouer ça, pour ne pas embêter les gens ou les surprendre, dans le mauvais sens du terme, eh bien, j’irai le faire au théâtre ! »

Ce qui, effectivement, advient. Et quand Jean-Paul réapparaît dans les salles obscures, c’est pour des sujets nettement plus dramatiques (L’Inconnu dans la maison de Georges Lautner en 1992, Itinéraire d’un enfant gâté et Les Misérables de Claude Lelouch, en 1988 puis 1995). Subsistent encore une ou deux exceptions, la tentation de jouer la comédie demeurant beaucoup trop forte. Mais ni Désiré d’après Sacha Guitry (1996) – sous la direction de Bernard Murat et en dépit d’une affiche prestigieuse (Fanny Ardant, Claude Rich, Béatrice Dalle, Jean Yanne, Dominique Lavanant) – ni Amazone (2000), pourtant dirigé par Philippe de Broca, ne l’aident à reconquérir son public d’antan.

Seul 1 Chance sur 2 en 1998 laisse encore poindre une lueur d’espoir. D’abord parce que le film s’apprête à marquer les retrouvailles entre Belmondo et Delon, vingt-huit ans après Borsalino de Jacques Deray, ensuite parce que le sujet s’annonce explosif, à tout point de vue : deux hommes se disputent la paternité d’une jeune fille (Vanessa Paradis) et doivent de surcroît affronter la mafia russe, car mêlés bien malgré eux à un sombre trafic.

La production est chapeautée par Christian Fechner, décidément habitué aux gros coups (L’Aile ou la cuisse, Papy fait de la résistance, Les Spécialistes, etc.). Quant à la mise en scène, elle échoue au cinéaste Patrice Leconte, dont l’un des derniers longs-métrages, Ridicule, a connu un succès retentissant. L’affaire est vite emballée, et l’événement s’annonce de taille. Au programme : pétarades à tout-va, poursuites et cascades inusables (Bébel nous refait même le coup de l’hélicoptère, suspendu à une échelle), le tout enrobé de répliques décalés :

« Et Juliette, vous l’avez connu quand ?

– Juste avant de vivre avec elle, avant qu’elle ne se fasse jouer du pipeau par un dragueur de plage.

– J’aime pas la plage. Je suis plutôt piscine, vous voyez ? Ou sport d’intérieur… »

Triomphe assuré ! Or, le film peine à franchir la barre symbolique du million d’entrées. Pour Leconte, la claque est violente, mais il parvient à trouver une explication plausible : « Si nous avions fait 1 chance sur 2 avec deux autres acteurs, Lanvin-Giraudeau ou Reno-Clavier ou Dujardin-Garcia, ça aurait sans doute beaucoup mieux marché. Ce n’est pas le film qui a provoqué l’échec (franchement, c’est un vrai bon film du dimanche soir), c’est le projet même du film : il se trouve que le public – allez savoir pourquoi – n’avait aucune envie de revoir Delon et Belmondo ensemble : c’était une fausse bonne idée, à laquelle j’ai pourtant cru. »

Jean-Paul Belmondo accuse le coup. Des problèmes de santé se greffent à sa déception. Mais l’acteur ne peut s’arrêter là.

Et, c’est finalement en incarnant son propre rôle, le plus simplement du monde, dans Les Acteurs de Bertrand Blier (2000), que l’artiste parachève avec brio, et en une seule séquence, sa fascinante carrière. Il y déclame en riant : « Qu’est-ce que je me suis marré ! Oh, qu’est-ce que je me suis marré ! (…) Même la nuit je me marrais. Je rêvais que je me marrais (…) Écoutez-moi, les gars, écoutez-moi ! Faut quand même que je vous explique pourquoi je me suis marré ! Je suis un mec de bonne humeur ! Je suis né de bonne humeur ! Et je vais mourir de bonne humeur ! »

À cette occasion, Belmondo fait face à une autre légende de la comédie à la française, l’impayable Michel Serrault. Et bien que leur univers soit diamétralement opposé, une complicité entre les deux hommes survient rapidement, le tout sous les yeux d’un Bertrand Blier impassible mais néanmoins complice. À la veille de la sortie du film, Jean-Paul Belmondo en profite d’ailleurs pour faire un appel du pied aux producteurs : « C’était un grand plaisir de jouer avec Michel, car je l’aime beaucoup, et en tant qu’acteur et en tant qu’homme. Et j’espère qu’on refera quelque-chose ensemble. » Ce qui, hélas, n’arrivera jamais.

Jean-Paul Belmondo se retire peu à peu. Sans trop de regrets. Dans ses mémoires (Mille vies valent mieux qu’une), il confesse : « Ces mille vies sont passées trop vite, beaucoup trop vite, à l’allure à laquelle je conduisais les voitures (…) J’ai encore faim de ma vie. Comme un jeune homme. Et si mon corps ne me permet plus de réaliser des cascades, de foncer à bord d’une Ferrari, de courir d’un tournage à un autre, d’une représentation à la suivante, il ne m’empêche pas de tout revivre, comme si c’était hier, comme si c’était aujourd’hui. Je mesure combien j’ai aimé la balade, combien elle a été joyeuse, folle, riche, semée d’amitié et d’amour. »

Magnifique, jusqu’au bout.

Pour en savoir plus :

- Jean-Paul Belmondo, Mille vies valent mieux qu’une (Fayard, 2016)

- Laurent Bourdon, Définitivement Belmondo (Larousse, 2017)

- Gérard Oury, Mémoires d’éléphant (Olivier Orban, 1988)

- Gérard Oury, Ma grande vadrouille (Plon, 2001)

- Georges Lautner, On aura tout vu (Flammarion, 2005)

- Patrice Leconte, J’arrête le cinéma (Calmann-Lévy, 2011)

- Francis Veber, Que ça reste entre nous (Robert Laffont, 2010)

- Philippe Sichler & Laurent Benyayer, Philippe de Broca, un monsieur de comédie (Neva, 2020)

- Les Comédies à la française de Christophe Geudin et Jérémie Imbert (Fetjaine, 2011)

- Le Magazine Première

- N°55, octobre 1981 : 25 ans de cinéma, Belmondo fait le point

- N°103, octobre 1985 : Belmondo direct, interview-fleuve

- N°217, avril 1995 : Toctoc badaboum ! Bébel commente sa filmo

par Gilles Botineau

CineComedies

CineComedies