Jean Dréville a abordé tous les genres, de la chronique de mœurs à la reconstitution historique, du film de guerre à la comédie.

À la fin de l’Occupation et au début de la Libération, il a tourné avec Noël-Noël La Cage aux Rossignols (1945), plébiscité par cinq millions de spectateurs – presque autant que Les Choristes, le remake de Christophe Barratier sorti en 2004. Tout au long de sa carrière, il a dirigé de grands comédiens – Madeleine Renaud dans Les Petites alliées (1936), Charles Vanel dans Les Affaires sont les affaires (1942), Pierre Fresnay dans Le Visiteur (1946), Louis Jouvet dans Copie conforme (1947). Bourvil et Louis de Funès ont débuté avec lui, le premier dans La Ferme du pendu (1945), le second dans La Reine Margot (1954) qu’interprétait Jeanne Moreau. L’essentiel de cette production est constitué de films commandés par des producteurs qui jugeaient indispensable la présence de vedettes et confiaient l’écriture du scénario et des dialogues à des spécialistes reconnus. Mais cette contrainte ne l’a pas empêché de développer une œuvre tout à fait originale dans laquelle transparaissent sa maîtrise technique, son esthétique affirmée, sa prédilection pour les tournages en extérieur et les montages rythmés par une succession de plans courts.

À la fin de l’Occupation et au début de la Libération, il a tourné avec Noël-Noël La Cage aux Rossignols (1945), plébiscité par cinq millions de spectateurs – presque autant que Les Choristes, le remake de Christophe Barratier sorti en 2004. Tout au long de sa carrière, il a dirigé de grands comédiens – Madeleine Renaud dans Les Petites alliées (1936), Charles Vanel dans Les Affaires sont les affaires (1942), Pierre Fresnay dans Le Visiteur (1946), Louis Jouvet dans Copie conforme (1947). Bourvil et Louis de Funès ont débuté avec lui, le premier dans La Ferme du pendu (1945), le second dans La Reine Margot (1954) qu’interprétait Jeanne Moreau. L’essentiel de cette production est constitué de films commandés par des producteurs qui jugeaient indispensable la présence de vedettes et confiaient l’écriture du scénario et des dialogues à des spécialistes reconnus. Mais cette contrainte ne l’a pas empêché de développer une œuvre tout à fait originale dans laquelle transparaissent sa maîtrise technique, son esthétique affirmée, sa prédilection pour les tournages en extérieur et les montages rythmés par une succession de plans courts.

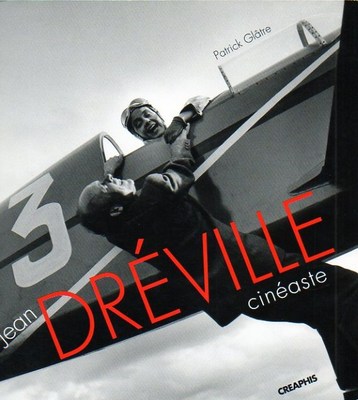

Après avoir, à la fin des années vingt, fait ses premières armes comme assistant de Marcel L’Herbier, en tournant le tout premier making of de l’histoire du cinéma, Autour de l’Argent, Jean Dréville devint, trente ans plus tard, le mentor de jeunes réalisateurs comme André Cayatte, Yves Ciampi ou Jean-Paul Rappeneau. Au même moment, il était disqualifié par la Nouvelle vague, qui lui reprochait d’incarner une « certaine qualité française ». Aujourd’hui, il est temps de le réhabiliter comme un cinéaste populaire, fameux et généreux. L’oubli et la méconnaissance qui l’ont frappé tiennent en effet en grande partie à sa volonté de raconter clairement des histoires en pliant au service de l’imagination toutes les ressources de la technique, et non l’inverse.

Après avoir, à la fin des années vingt, fait ses premières armes comme assistant de Marcel L’Herbier, en tournant le tout premier making of de l’histoire du cinéma, Autour de l’Argent, Jean Dréville devint, trente ans plus tard, le mentor de jeunes réalisateurs comme André Cayatte, Yves Ciampi ou Jean-Paul Rappeneau. Au même moment, il était disqualifié par la Nouvelle vague, qui lui reprochait d’incarner une « certaine qualité française ». Aujourd’hui, il est temps de le réhabiliter comme un cinéaste populaire, fameux et généreux. L’oubli et la méconnaissance qui l’ont frappé tiennent en effet en grande partie à sa volonté de raconter clairement des histoires en pliant au service de l’imagination toutes les ressources de la technique, et non l’inverse.

![]()

Les pièces de Roger Ferdinand (1933-1935)

Entre 1933 et 1935, Dréville adapte trois pièces de boulevard de l’auteur et metteur en scène Roger Ferdinand – Trois pour cent (1934), Un homme en or (1934), et Touche-à-tout (1935).

Dans Trois pour cent, Gabriel Signoret joue Hippolyte Giraud, instituteur à la retraite qui s’oppose au mariage de son fils, blessé de guerre, avec son infirmière. Un jour, il se laisse emporter et exagère son jeu dans une scène dramatique. Le réalisateur, réservé, en parle discrètement à l’intéressé qui prend la mouche. Le lendemain, lors de la projection des rushes, ce que redoutait le metteur en scène se produit : la scène de larmes, grossie par l’objectif, frise le ridicule et provoque un silence pesant. Signoret se lève et déclare : « Vous aviez raison ! Il faut observer certaines nuances entre cinéma et théâtre. Je vous demande de bien vouloir recommencer le tournage de cette scène selon vos indications. » A cette époque, huit films sur dix sont du théâtre filmé et Dréville est l’un des premiers cinéastes français à se démarquer du genre en utilisant des caméras mobiles, comme lors de l’apogée du muet.

Dans Un homme en or, le réalisateur embauche Suzy Vernon aux côtés d’Harry Baur, celle-ci étant l’ancienne épouse du directeur de la photo, L.H. Burel. Lors d’une scène de dispute entre les deux comédiens, la jeune-femme ne parvient pas à être crédible. Le chef opérateur intervient alors et dit à Suzy : « Souviens-toi, nous nous sommes déjà disputés comme ça, et bien tu avais fait ceci… et cela ! ».

Dans Un homme en or, le réalisateur embauche Suzy Vernon aux côtés d’Harry Baur, celle-ci étant l’ancienne épouse du directeur de la photo, L.H. Burel. Lors d’une scène de dispute entre les deux comédiens, la jeune-femme ne parvient pas à être crédible. Le chef opérateur intervient alors et dit à Suzy : « Souviens-toi, nous nous sommes déjà disputés comme ça, et bien tu avais fait ceci… et cela ! ».

Avec Touche-à-tout, Dréville ambitionne de faire de cette pièce très Palais-Royal une comédie à la Frank Capra. Un jeune pion (Fernand Gravey), renvoyé de son bahut car il a égaré ses élèves lors d’une sortie, fait fortune et vit une existence oisive dans les palaces de la Côte d’Azur. Une jeune et jolie femme de chambre (Suzy Vernon) vient à son secours avant qu’il ait tout perdu et lui révèle sa véritable identité : une romancière à succès. Si l’intrigue rappelle Lady for a day de Frank Capra (Grande dame d’un jour, 1933), la comparaison s’arrête là et Touche-à-tout ne touchera finalement rien, ni personne…

![]()

Prolixe pendant l’Occupation (1941-1944)

Prolixe pendant l’Occupation (1941-1944)

Annette et la dame Blonde est un joli quadrille amoureux entre deux hommes et deux femmes. Cette comédie a été tournée en septembre 1941, à Paris dans les studios de Billancourt et en zone libre, à Cannes. Danielle Darrieux, pressentie, a finalement été remplacée par Louise Carletti. Le scénario est tiré de Georges Simenon et a été écrit par Henri Decoin. Lors de la Première du film à Paris, le 15 mars 1942 au Normandie, le public est constitué d’un tiers d’Allemands et de deux tiers de Français. Produit par Greven et la Continentale, cette comédie sentimentale est l’un des six films que Jean Dréville a tourné pendant la guerre : Annette et la dame Blonde, Les Affaires sont les affaires, Les Cadets de l’Océan, Les Roquevillard, Tornavara et La Cage aux rossignols. Avec Clouzot, il est celui qui a le plus tourné pendant cette période trouble.

Pour pouvoir travailler pendant l’Occupation, les cinéastes oscillent entre la représentation des valeurs promues par le slogan « Travail, Famille, Patrie », la mise en scène de purs divertissements, ou encore l’adaptation de grands classiques de la littérature exemplaires du génie national. Dréville essaie de concilier les premier et dernier partis en réalisant Les Affaires sont les affaires, même s’il prétend qu’à l’origine, sa décision fut motivée par des raisons purement économiques. L’un des meilleurs films de la période, Les Cadets de l’Océan, est aujourd’hui un document historique majeur : la flotte française, la Royale, s’est en effet sabordée avec éclat une semaine avant la première projection en salle, dans les premiers jours de décembre 1942.

![]()

En 1944, contacté par Noël-Noël qui a aimé les nombreux plans-séquences des Cadets de l’Océan ainsi que la manière d’y traiter l’adolescence, Dréville entame à Fontevrault le tournage de La Cage aux rossignols (1945). Né de la réunion de deux scénarios écrits par Georges Chaperot et René Wheeler, avec des dialogues de Noël-Noël, le film est en quelque sorte une histoire de Noël racontée par Noël-Noël. Clément Mathieu, camelot au chômage, aime Martine (Micheline Francey) et lui donne à lire un manuscrit dans lequel il raconte comment, surveillant dans un institut de redressement, il a sauvé de jeunes délinquants par le chant.

La première partie s’attache à décrire comment il réussit à faire publier son histoire, la seconde comment il a monté une chorale avec les pensionnaires malgré l’opposition du directeur. La Cage aux rossignols s’intéresse à des gosses punis à semi-perpétuité et qui trouvent le salut en chantant « La Nuit » de Rameau ou « Gentil coquelicot ». La question de l’enfance malheureuse ou coupable n’est jamais effleurée ni posée, les élèves sont méchants parce qu’ils ont mauvais caractère ou ont été « pris de travers ». L’intrigue est candide et facile, fondée sur la générosité du cœur. « C’était mon premier film avec Noël-Noël, dont l’univers correspondait exactement au mien. Nous tournions à Fontevrault, en juin 1944, devant la maison d’arrêt et, à chaque pause, allions prendre un café et écouter Radio-Londres. Nous étions entourés d’Allemands mais nous en fichions éperdument. C’est là que nous avons appris le Débarquement. »

La Cage aux rossignols (1945) est plébiscité par cinq millions de spectateurs et, en 1948, nominé à l’Oscar du meilleur film étranger pour le scénario. Soixante ans plus tard, Les Choristes (Christophe Barratier, 2004), fait à partir des même ingrédients, connaît le même triomphe et est nominé à l’Oscar du meilleur film étranger pour la musique et le texte de la chanson « Vois sur ton chemin ». La grande différence entre les deux œuvres réside dans le modernisme du scénario de La Cage aux rossignols par rapport au classicisme des Choristes. En effet, si le discours de Christophe Barratier est plutôt convenu, celui de Jean Dréville frappe par son audace et sa nouveauté : pour la première fois au cinéma, une femme lit en voix off l’histoire d’un homme qui se raconte à la première personne – du jamais vu, sinon dans Le Roman d’un tricheur (Sacha Guitry, 1936).

Dréville s’autorise aussi quelques fantaisies facétieuses : en arrivant au pensionnat, Clément Mathieu constate la ressemblance du père Maxence avec le très populaire René Génin – surnom dont l’ont affublé les élèves, ce qui n’a rien d’étonnant puisque ce sosie est justement joué par René Génin ! De même, quand Clément cherche dans la cour son soliste qui feint de ne pas le reconnaître, la tête du garçon est entourée d’un cercle accusateur – une trouvaille technique qui renforce la touche d’humour. La représentation de la violence, explicite chez Christophe Barratier, reste implicite chez Dréville. La méchanceté caractérielle du directeur des Choristes (François Berléand) n’a rien à voir avec la rigidité pédagogique du directeur de La Cage aux rossignols. Ici, le cachot n’est jamais montré et, quand le surveillant exprime enfin à M. Rachin ce qu’il pense de lui, il ne le touche pas mais lui dit simplement : « Vous êtes un méchant homme et (après un instant d’hésitation)… un petit péteux. Voilà, c’est tout ! »

Dréville s’autorise aussi quelques fantaisies facétieuses : en arrivant au pensionnat, Clément Mathieu constate la ressemblance du père Maxence avec le très populaire René Génin – surnom dont l’ont affublé les élèves, ce qui n’a rien d’étonnant puisque ce sosie est justement joué par René Génin ! De même, quand Clément cherche dans la cour son soliste qui feint de ne pas le reconnaître, la tête du garçon est entourée d’un cercle accusateur – une trouvaille technique qui renforce la touche d’humour. La représentation de la violence, explicite chez Christophe Barratier, reste implicite chez Dréville. La méchanceté caractérielle du directeur des Choristes (François Berléand) n’a rien à voir avec la rigidité pédagogique du directeur de La Cage aux rossignols. Ici, le cachot n’est jamais montré et, quand le surveillant exprime enfin à M. Rachin ce qu’il pense de lui, il ne le touche pas mais lui dit simplement : « Vous êtes un méchant homme et (après un instant d’hésitation)… un petit péteux. Voilà, c’est tout ! »

La comparaison entre les affiches des deux films souligne combien les deux approches diffèrent. En 1944, Noël-Noël est doublement roi. En haut à droite, son nom se détache en gros caractères rouges sur le bleu du ciel. Sa figure souriante, inscrite dans le tiers supérieur gauche, surplombe une joyeuse bande d’enfants endimanchés et couronnés de fleurs ou de lauriers, qui reviennent de promenade en chantant et en dansant sur un chemin de terre. Vêtu d’un costume-cravate, leur surveillant débonnaire brandit sa baguette de chef de chœur comme un berger agiterait son flûtiau – et les arbres semés sur le pré d’un vert profond sont dessinés comme des moutons. Seule allusion au drame (l’incendie du pensionnat), un panache noir fume dans le lointain.

La comparaison entre les affiches des deux films souligne combien les deux approches diffèrent. En 1944, Noël-Noël est doublement roi. En haut à droite, son nom se détache en gros caractères rouges sur le bleu du ciel. Sa figure souriante, inscrite dans le tiers supérieur gauche, surplombe une joyeuse bande d’enfants endimanchés et couronnés de fleurs ou de lauriers, qui reviennent de promenade en chantant et en dansant sur un chemin de terre. Vêtu d’un costume-cravate, leur surveillant débonnaire brandit sa baguette de chef de chœur comme un berger agiterait son flûtiau – et les arbres semés sur le pré d’un vert profond sont dessinés comme des moutons. Seule allusion au drame (l’incendie du pensionnat), un panache noir fume dans le lointain.

L’impression de liberté qui se dégage de ce dessin ne se retrouve pas dans la photographie des Choristes, retravaillée dans des couleurs sépia. Ici, aucune échappée belle mais, au contraire, des adolescents aux vêtements négligés. Le cadre strict formé par les quatre adultes est encore renforcé par les deux piliers du portail de l’institution et la couronne d’arbres sombres qui obscurcit l’horizon. La gaieté enfantine, elle aussi, a disparu, remplacée par des postures figées ou avachies, des expressions maussades ou crispées. Sur cette affiche, Christophe Barratier enferme ses personnages sans leur offrir aucune perspective.

![]()

Intéressante variation sur le thème du sosie, Copie conforme se réclame ouvertement de Toute la ville en parle (The whole Town’s talking, John Ford, 1935). Le film narre l’histoire d’un cambrioleur, as du déguisement, qui échappe à la police incitée par des témoins à arrêter Gabriel Dupon, modeste représentant de commerce. Relâché, celui-ci découvre sa parfaite ressemblance avec Ismora, le voleur. Après quelques hésitations, il s’associe à lui et, peu à peu, il se prend au jeu et le remplace auprès de sa belle. Les dialogues truculents d’Henri Jeanson et le double jeu, époustouflant, de Louis Jouvet sont mémorables.

Pour les scènes entre les deux Jouvet, Dréville est confronté à une contrainte technique : comment faire apparaître chaque personnage à l’image ? Pour figurer celui qui apparaît à gauche de l’écran, il filme l’acteur après avoir apposé un cache à droite de la pellicule, et vice-versa. Le comédien doit systématiquement doubler le nombre de prises et, parfois, il est obligé de reprendre quarante fois la même scène. Le placement de la caméra et la préparation du plateau dépendent du jeu des caches et des contre-caches. Pour éviter que la limite entre l’un et l’autre apparaisse à l’image, le cinéaste place toujours à cet endroit une verticale dans le fond du décor, sous la forme d’un encadrement de porte, d’un rideau, d’une bouteille, etc.

À l’époque du muet, cette technique était habituelle pour des films mettant en scène des jumeaux. Mais, cette fois, le son complique tout et doit être synchronisé à la fraction de seconde près. Le cinéaste enregistre successivement le comédien dans le personnage A, puis dans le personnage B, et monte les deux bandes son en parallèle avec, quand A parle, du silence sur B et vice-versa. Ainsi, Jouvet peut-il entendre sa voix en off et se donner ensuite la réplique.

À l’époque du muet, cette technique était habituelle pour des films mettant en scène des jumeaux. Mais, cette fois, le son complique tout et doit être synchronisé à la fraction de seconde près. Le cinéaste enregistre successivement le comédien dans le personnage A, puis dans le personnage B, et monte les deux bandes son en parallèle avec, quand A parle, du silence sur B et vice-versa. Ainsi, Jouvet peut-il entendre sa voix en off et se donner ensuite la réplique.

Un jour, Henri Jeanson, qui a écrit les dialogues, propose à Dréville de réécrire une scène qu’il ne trouvait pas bonne. Il l’encourage donc à la modifier. Jouvet arrivait le matin, d’habitude, en disant : « Qu’est-ce que je dis comme conneries, aujourd’hui ? ». Il prenait le scénario, le lisait, et jouait. Tout le monde était épaté. Quelle mémoire ! Alors Jeanson réécrit sa scène. Sketch habituel de Jouvet : – « Qu’est-ce que je dis comme conneries ? – Mon cher Louis, c’est que, avec Henri, on a pensé que la scène pouvait être améliorée, alors il l’a réécrite cette nuit. – Quoi ! quoi ! quoi !! » Il l’a embarquée et s’est enfermé dans sa loge pendant deux heures pour apprendre son texte. »

Jean Carmet tient dans Copie conforme un de ses premiers rôles crédités au générique. Il donne notamment un cours de danse improvisé à Gabriel Dupon, sur un air de jazz de 1945. Francisé sous le titre « Mon boy est revenu », le succès très important de ce standard contribue fortement à la réussite du film. Louis Jouvet sera contacté un an plus tard par Henri Decoin pour jouer un double rôle similaire dans Entre onze heures et minuit (1948) où apparaîtra, en guise de clin d’œil et d’hommage, l’affiche de Copie conforme au fronton d’un cinéma.

![]()

Les contraintes techniques au service du récit, Dréville les retrouve dans Les Casse-pieds (1948), d’après un scénario très efficace de Noël-Noël. « Nous absorbons du casse-pieds à jet continu et, mieux que le café ou l’alcool, l’enquiquineur abrège notre vie. », déclare en substance ce dernier. Adapté des « Fâcheux » de Molière, le film met en scène un chansonnier énumérant lors d’une conférence un certain nombre de raseurs, à peine caricaturés, que l’on peut rencontrer à toute heure : une jolie automobiliste inexpérimentée fait friser la mort à Noël-Noël, avec le sourire de l’inconscience ; Jean Tissier, en visite chez Bernard Blier, évoque des souvenirs avec l’employé du gaz, fait fuir la jeune femme qu’attendait Blier et finit par dévorer les petits gâteaux que ce dernier avait amoureusement préparés ; dans un autre sketch (censuré lors de la sortie en Allemagne), Paul Frankeur s’amuse dans le métro à couper le gland des épées d’officiers allemands.

Les Casse-pieds, aussi appelé Parade du temps perdu, a été très difficile à réaliser en raison des nombreux trucages que demandait le scénario. Une scène montre ainsi le chansonnier parler devant un tableau noir et pointer sa craie vers lui, tandis que l’inscription « les fâcheux » apparaît lettre par lettre, comme par magie. De nombreux cinéastes, dans la lignée de Méliès, auraient fait apparaître les mots entiers et d’un seul tenant, par un simple raccord. L’équipe de Dréville, elle, a décomposé le mouvement image par image, comme dans un dessin animé, écrivant les lettres jambage par jambage, pendant que des projecteurs repéraient l’ombre de la main afin de la raccorder au bon endroit après chaque arrêt de la caméra.

Pour ne pas faire exploser le budget du film, le cinéaste a proposé à ses producteurs, François Chavane et Alain Poiré, de tourner en deux semaines les scènes classiques dans un grand studio, puis, avec une petite équipe mais sur un temps beaucoup plus long, la conférence avec ses nombreux trucages. Si Les Casse-pieds utilise la dextérité technique acquise par le réalisateur depuis les années trente, il est exempt de tout effet gratuit, chaque trucage intervenant toujours à bon escient, dans le strict but de soutenir le propos. Et le talent de Jean Dréville réside sans aucun doute dans cette faculté de donner l’illusion d’une simplicité exemplaire à des trucs qui ont nécessité de longues journées de travail.

Le film, qui se vante d’avoir fait rire tout le Gaumont-Palace, rencontre un succès énorme et remporte le Grand prix du cinéma français, le Prix Louis Delluc (1948), le Prix du meilleur scénario de Knokke-le-Zoute (1948) et celui du Festival mondial de Bruxelles (1949). Résolument moderne par l’utilisation de formes de spectacle étrangères au cinéma comme le théâtre Guignol ou le ballet, logique et satirique plus que burlesque, Les Casse-pieds fait référence à Helzapoppin (H.C. Potter, 1941). Sa réussite est telle qu’une nouvelle version enrichie paraît quelques mois plus tard. Mais cette variante déstabilise un récit qui, derrière une succession apparemment aléatoire de petites histoires, constituait au départ une intrigue parfaitement équilibrée et subtilement orchestrée.

![]()

A pied à cheval et en Spoutnik (1958)

A pied à cheval et en Spoutnik (1958)

Parce que Noël-Noël a rencontré un succès inattendu avec À pied, à cheval et en voiture, son film suivant a été baptisé À pied, à cheval et en Spoutnik, bien qu’il n’y ait aucun rapport. Cette fausse suite a d’ailleurs fait du tort au film, le public le confondant avec le précédent. Les gens passaient devant les cinémas et, à la lecture de « À pied, à cheval… », se disaient : « Ah, celui-là, on l’a déjà vu ! ».

Léon Martin prend pour Friquet – le chien qu’il a perdu peu avant – un animal lui ressemblant qu’il trouve dans son jardin. Il s’agit en fait du passager d’un Spoutnik soviétique atterri là par hasard. On frôle l’incident diplomatique quand Martin refuse de restituer le précieux chien et se barricade dans sa maison, prêt à affronter le maire (formidable Noël Roquevert), le préfet, les gendarmes et l’ambassadeur d’URSS. Avec cette mésaventure, il va se retrouver sur la lune, puis sur la Place Rouge, à Moscou, lors d’un défilé officiel où lui sera rendu le quadripède russe. Apesanteur oblige, plus de cinquante-cinq ans avant Gravity, Noël-Noël a découvert bien avant Sandra Bullock les joies d’être accroché au bout d’une immense tige de quinze mètres par l’intermédiaire d’un corset métallique rembourré ! Un contrepoids étant fixé à l’extrémité, l’acteur tournait et pivotait, volant littéralement dans le décor.

Le gag le plus amusant du film voit Noël-Noël et Denise Grey poursuivis en voiture par deux hommes aux mines patibulaires. Ils s’avèrent être deux policiers qui remettent au conducteur un diplôme de très bonne conduite. Après avoir reçu le précieux papier, le brave Léon confond sa marche avant et arrière, et emboutit la voiture des flics médusés, avant de finir dans un créneau rocambolesque au fond d’un fossé.

![]()

La Belle et le Tzigane (1959) Selon les propos de Dréville lui-même, il n’y a pas grand chose à dire sur cette comédie. Film de commande en échange d’une promesse de produire en retour son projet du Plus grand amour, La Belle et le Tzigane conte la romance d’une charmante duchesse américaine, Georgia de Vintheuil (Nicole Courcel), avec un beau violoniste (Gyula Buss). Le 31 décembre 1899, tout se conclut par un retour de la belle, ruinée, vers son Duc, qui lui est resté fidèle et l’a attendue.

La Belle et le Tzigane (1959) Selon les propos de Dréville lui-même, il n’y a pas grand chose à dire sur cette comédie. Film de commande en échange d’une promesse de produire en retour son projet du Plus grand amour, La Belle et le Tzigane conte la romance d’une charmante duchesse américaine, Georgia de Vintheuil (Nicole Courcel), avec un beau violoniste (Gyula Buss). Le 31 décembre 1899, tout se conclut par un retour de la belle, ruinée, vers son Duc, qui lui est resté fidèle et l’a attendue.

Cette co-production franco-hongroise vaut par l’interprétation toute en fantaisie de Julien Carette dans le rôle d’un prestidigitateur. On oubliera en revanche les dialogues de François Chalais, le critique et réalisateur des « Reflets de Cannes » et de « Cinépanorama », qui fit de meilleurs textes pour Portrait d’un assassin (Bernard-Roland, 1949) ou Dortoir des grandes (Henri Decoin, 1953). À la fin du montage à Budapest, Dréville reçut un télégramme annonçant le décès de son producteur. « Je suis donc arrivé à Paris pour participer à deux enterrements : celui de mon producteur et celui du film de mes rêves… »

par Patrick Glâtre

Patrick Glâtre est l’auteur de Jean Dréville cinéaste

Patrick Glâtre est l’auteur de Jean Dréville cinéaste

(Éditions CREAPHIS – 96 pages)

Lien vers l’ouvrage ici

CineComedies

CineComedies