Harold Ramis est décédé le 24 février 2014 à l’âge de 69 ans dans sa ville natale, Chicago, Illinois. Discret mais solide artisan (acteur, scénariste et réalisateur) de la comédie américaine des années 1980 et 1990, Ramis est lié à plusieurs films très drôles et à une grande réussite, Groundhog Day (Un jour sans fin, 1993), au sujet de laquelle il aura toujours eu la modestie de minimiser sa responsabilité. Ramis fut l’un des principaux auteurs de la nouvelle comédie américaine des années 1980, membre permanent de la bande formée par Chevy Chase, John Belushi, John Candy, Bill Murray et Dan Aykroyd, soit l’époque préhistorique où s’illustra l’humour dévastateur des parrains des futurs talents de l’humour anglo-saxon contemporain nommés les frères Farrelly (Peter & Bobby), Adam Sandler, Adam McKay, Will Ferrell ou Judd Apatow, qui leur doivent beaucoup.

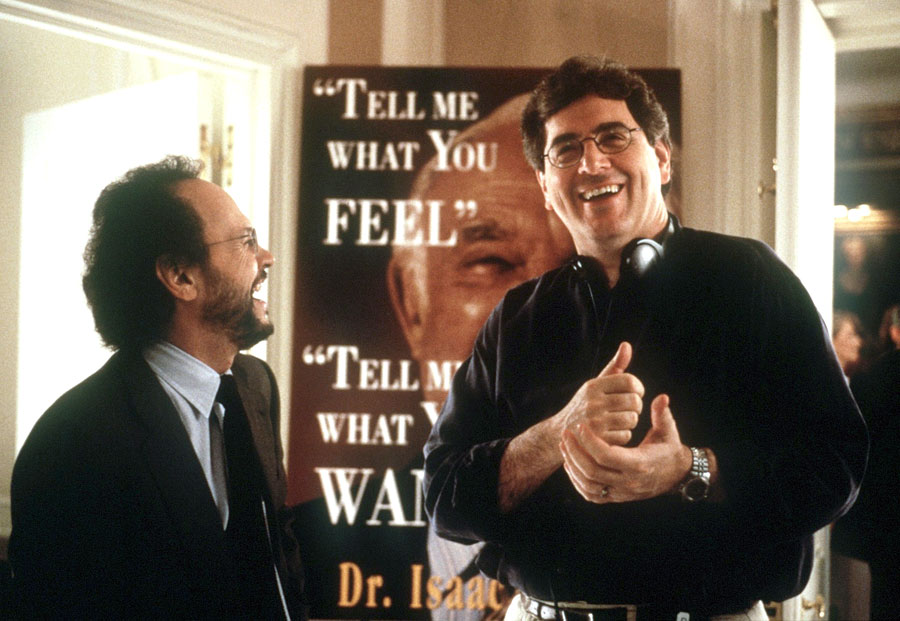

Nous avons croisé deux fois Harold Ramis, à Deauville et à New York, à l’occasion de la promotion de ses films Analyse This (Mafia Blues, 1999) et Bedazzled (Endiablé, 2000), remake complètement formaté et sans intérêt de Bedazzled (Fantasmes, 1967) de Stanley Donen dont il n’avait aucune raison d’être fier. Voici l’entretien resté inédit qu’il nous avait accordé lors du Festival du film américain de Deauville en septembre 1999, où il était venu présenter Analyse This (Mafia Blues), sa dernière bonne comédie. En effet, la fin de carrière de Ramis sera particulièrement faible, avec des films ratés et paresseux comme Bedazzled (Endiablé, 2000), la suite inutile Analyse that (Mafia Blues 2, 2002), le polar The Ice Harvest (Faux Amis, 2005) ou Year One (L’An 01, 2009). Dommage, mais Ramis nous aura quand même beaucoup fait rire –Vacation (Bonjour les vacances, 1983) est un must dont on ne se lasse pas- et Groundhog Day (Un jour sans fin, 1993) reste sans conteste un titre marquant des années 1990, tous genres confondus.

Vous étiez à la fin des années 1960 journaliste à « Playboy. » Quelle était la nature de vos articles ?

J’ai commencé comme journaliste indépendant. Je travaillais pour des revues culturelles dans lesquelles je faisais des comptes rendus de concerts de rock, de ballets de danse classique ou de vernissages. Et j’annonçais aussi les films en cours de production. J’ai écris dans une douzaine de magazines avant que « Playboy » ne fasse appel à mes services pour leurs pages spectacles. Je leur écrivais également des blagues. Je n’ai jamais été critique de cinéma, sauf une fois : la nouvelle petite amie du patron de Playboy, Hugh Heffner – une playmate, évidemment – faisait ses débuts à l’écran dans un film européen avec Klaus Kinski. Le film était atroce, et donc personne au journal n’osait écrire dessus. C’est tombé sur moi, et je m’en suis tiré de façon très diplomatique, en expliquant que c’était une actrice prometteuse, et qu’on était impatient de la voir dans des films à la hauteur de son talent !

Vous avez ensuite participé à l’aventure de « National Lampoon » (« lampoon » veut dire « vanne » en anglais), une revue satirique qui est devenue une institution aux Etats-Unis.

Le principe de l’humour de National Lampoon était : « rien n’est sacré. » National Lampoon excellait dans les plaisanteries les plus cruelles, sadiques et sacrilèges possibles. C’était un magazine extrêmement populaire, qui s’imposait comme le successeur de Mad (célèbre revue parodique des années 1950). National Lampoon avait été créé par des étudiants de l’université de Harvard et s’appelait à l’origine le Harvard Lampoon. Au début des années 1970, j’ai monté avec l’équipe de National Lampoon un spectacle de cabaret à New York, le National Lampoon Show. » Tous les participants sont devenus célèbres, au cinéma ou à la télévision : le show était animé par John Belushi, Bill Murray et Gilda Radner (future vedette de la télé), et je l’avais écrit pour Ivan Reitman.

À partir de 1978, le mauvais esprit de « National Lampoon » a engendré une série de films comiques réalisés par John Landis, Ivan Reitman ou vous-même.

On s’est tous rencontré au milieu des années 1970, en travaillant sur des émissions de télé, avant de faire notre premier film Animal House (American College, 1978). Ensuite, on a continué à jouer ensemble dans de nombreux films. Les titres qui ont suivis ont été qualifiés de « nouvelle comédie » à l’époque aux États-Unis, peut-être parce qu’ils étaient plus provocants, avec des aspects anti institutionnels et antisociaux, que les films de divertissement habituellement produits.

Êtes-vous un cinéphile compulsif, un amoureux et un connaisseur fou de cinéma comme John Landis ou Joe Dante ?

Non. Landis a toujours été obsédé par le cinéma. Je n’ai pas fait d’école de cinéma, je n’ai jamais étudié les films. Je viens du cabaret et de la comédie et mon seul objectif est aujourd’hui encore de faire rire le public. En vieillissant, j’en ai eu assez de le faire rire toujours de la même façon et j’ai cherché à faire des comédies différentes, plus matures.

Comme Un jour sans fin, le film qui vous a réellement fait connaître hors des États-Unis, grâce à un scénario très original qui contraignait Bill Murray à vivre la même journée indéfiniment.

Je ne suis pas à l’origine d’Un jour sans fin, puisque je ne suis ni l’auteur du script ni l’inventeur du concept du film (c’est Danny Rubin, ndr.) Quand on m’a soumis le projet, j’ai adoré l’idée. Ensuite, le film a reçu un accueil incroyable auprès du public. J’ai reçu des lettres de bouddhistes, de yogis, de chrétiens, de juifs hassidiques, de psychanalystes… Tous avaient interprété le film à un niveau personnel ou selon leurs croyances.

En 1995, vous réalisez Stuart Saves His Family, inconnu en France mais que certains critiques considèrent comme votre meilleur film.

Il a été à peine distribué aux États-Unis. Sur le tournage, j’avais l’habitude de plaisanter avec l’acteur principal, Al Franken, un comique de la télé, en lui disant que ce film allait faire un million de dollars, ce qui n’est rien sur le territoire américain. En fin de compte, il a fait moins d’un million. C’était un film sur les dysfonctionnements d’une famille, avec un père alcoolique, et un fils lui aussi alcoolique qui suivait des programmes de réinsertion sociale et des cures de désintoxication. Le film racontait l’histoire de ce fils, Stuart, « la personne la plus dépendante du monde » – à l’alcool, au jeu, à la kleptomanie – qui essaie par tous les moyens de rester sain d’esprit et de guérir sa famille. C’était une comédie avec des moments très graves, contrairement à Mafia blues où j’ai voulu jouer le sérieux contre le comique et les maintenir constamment en équilibre.

Mes doubles, ma femme et moi, votre comédie suivante, reprend la recette d’Un jour sans fin (romance plus fantastique) : un homme surmené décide d’avoir recours au clonage…

Je suis resté dans le même registre de la comédie fantastique, mais aussi de l’analyse humaine, avec comme dénominateur commun aux deux films la répétition. Mais il y a quand même une grande différence. Pour moi, Un jour sans fin pose la question : « comment vivons-nous notre vie ? » Mes doubles, ma femme et moi repose davantage sur l’idée de masculinité, sur la cohabitation dans chaque homme de trois états : l’homme viril, primitif ; la femme, que la majorité des hommes refoule ; et l’enfant. Chaque copie conforme de Michael Keaton reflétait un de ces trois stades. Ainsi, il s’agissait moins d’un film sur le clonage que sur l’équilibre d’un homme qui doit se battre pour satisfaire en même temps les différentes facettes de sa personnalité. Le film n’a pas aussi bien fonctionné qu’Un jour sans fin. Les projections tests étaient excellentes, mais le studio a été incapable d’établir une publicité convenable pour vendre le film. Les spectateurs ont été déroutés.

Après ces films surprenants, Mafia Blues marque-t-il un retour à la comédie traditionnelle, plus réaliste ?

Je ne pense jamais à un plan de carrière, je cherche simplement à faire du bon travail, à me concentrer sur des projets de films qui signifient quelque chose pour moi. Et tant pis si le résultat s’avère décevant. Je préfère rater un film qui me tient à cœur que de réussir une commande impersonnelle. Le script de Mafia blues représentait une aubaine, car il contenait deux aspects intéressants. D’une part j’aime beaucoup les films sur la mafia, comme Le Parrain et les films de Scorsese, d’autre part je suis particulièrement concerné par la psychanalyse ; j’ai consulté un psychiatre à chaque crise importante de ma vie. J’ai suivi des thérapies de groupe avec mes deux épouses, mes parents et mes frères. J’ai pensé que ce serait drôle de confronter ces deux mondes, voir ce qu’un psy pourrait dire et apprendre à un gangster, et vice versa.

Même dans une comédie truffée d’effets spéciaux comme Mes doubles, ma femme et moi, c’est l’attention aux situations et aux dialogues qui prédomine dans vos films.

Je viens du théâtre, pas du cinéma. Je m’investis davantage dans l’écriture de mes films que dans leur conception visuelle. Mes connaissances techniques étaient très limitées quand je suis devenu réalisateur et j’ai dû me forcer au début à ne pas laisser la caméra immobile et à ne pas positionner les acteurs au centre du plan comme si ils étaient sur la scène d’un théâtre. J’ai dû apprendre la signification des mouvements de caméra et l’utilisation des différents objectifs selon la scène à filmer. On ne peut toujours pas me considérer comme un grand styliste. Mes films sont cinématographiquement aussi bons que mon directeur de la photo peut l’être. Dans le cas de Mafia blues, nous avons eu la chance de travailler avec Stuart Dryburgh (le chef-opérateur attitré de Jane Campion) Il a éclairé magnifiquement le film.

Êtes-vous favorable à l’improvisation des dialogues sur le tournage ?

J’ai des idées très arrêtées sur le sujet. On peaufine les dialogues au maximum avant le tournage, mais il arrive qu’une scène ne soit pas encore au point. Je suis assez confiant pour savoir que la scène pourra être améliorée sur le plateau, surtout avec un acteur comme Billy Crystal, qui est lui-même auteur. Il y a une longue scène d’improvisation dans Mafia blues, lorsque Billy Crystal doit faire un discours devant les gangsters, ainsi que de nombreuses modifications plus subtiles des répliques tout au long du film.

Et Robert de Niro ?

De Niro nous a dit : « Je me fiche d’être exploité, mais je ne veux pas être exploité d’une façon stupide. » J’avais beaucoup de respect pour l’acteur et nous n’avions pas l’intention de le ridiculiser ou de ruiner sa carrière. Nous ne voulions pas que les spectateurs explosent de rire lors de sa prochaine interprétation de gangster dans un film sérieux. Donc Billy Crystal s’employait à ce que le film soit constamment drôle, et De Niro à ce que son personnage reste crédible. Mon rôle était de concilier ces deux exigences au sein du film.

Propos recueillis par Olivier Père

CineComedies

CineComedies